災害時の避難

避難情報とは、災害が発生または発生するおそれのある場合に、その危険から生命や身体を守るために市が発令する、避難を促すための情報です。

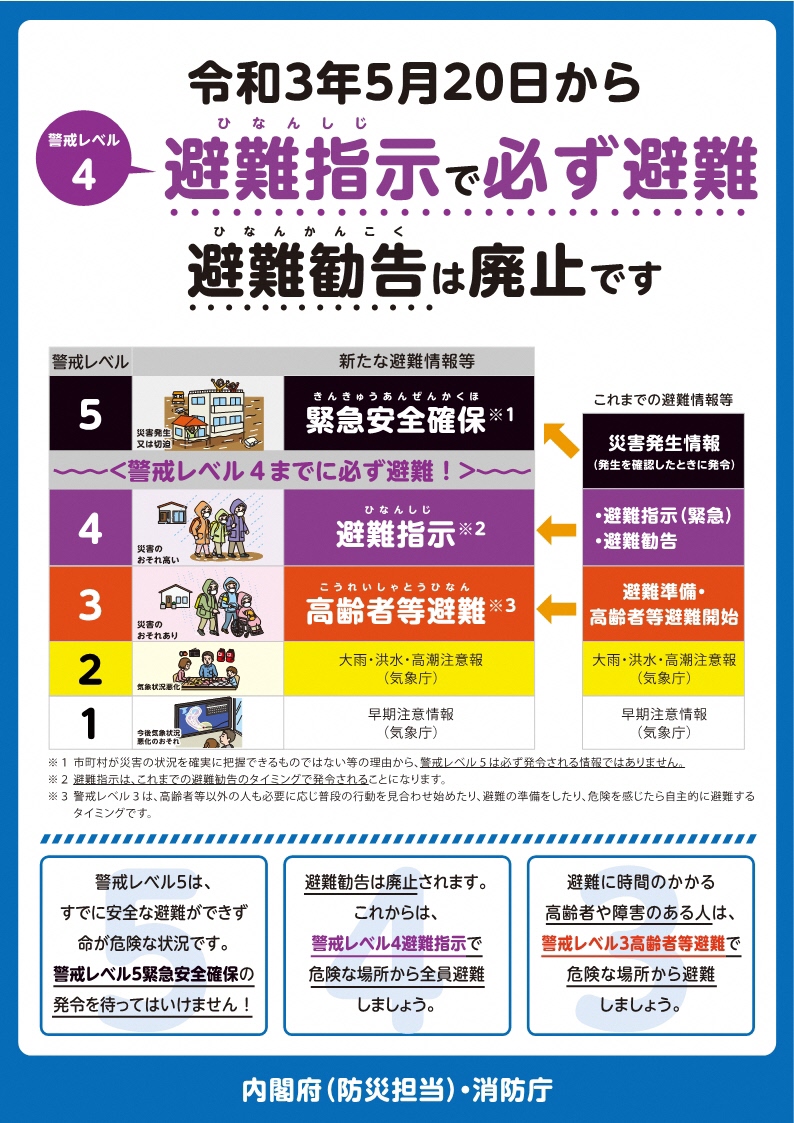

避難情報には、状況に応じて「高齢者等避難」、「避難指示」、「緊急安全確保」の3種類があります。

また、災害発生の危険度を直感的に理解し、的確な避難行動をとることができるよう、防災気象情報とあわせて避難情報を5段階の「警戒レベル」を用いて伝えています。

新たな避難情報に関するチラシ (PDFファイル: 546.7KB)

浸水が始まる前の早めの避難行動を

浸水が始まると、水深が浅くても移動することが困難になります。気象情報や河川の水位情報をもとに、身の危険を感 じたら直ちに避難しましょう。車の移動も故障や渋滞に巻き込まれるおそれがあるため、徒歩での移動を心がけましょう。

感染症への感染リスクを踏まえた「避難」の検討

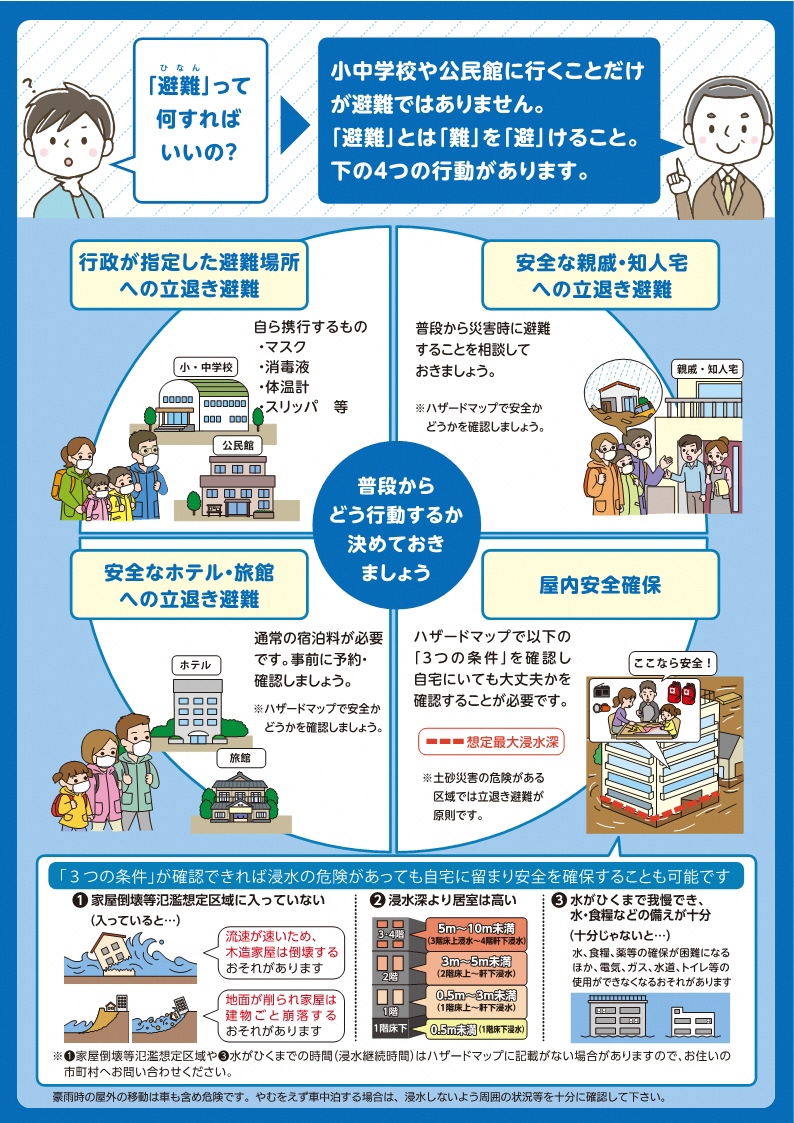

在宅避難や避難所以外への避難(分散避難)を検討しましょう。

「避難」とは「難」を「避ける」行動です。避難所以外への避難も選択肢です。

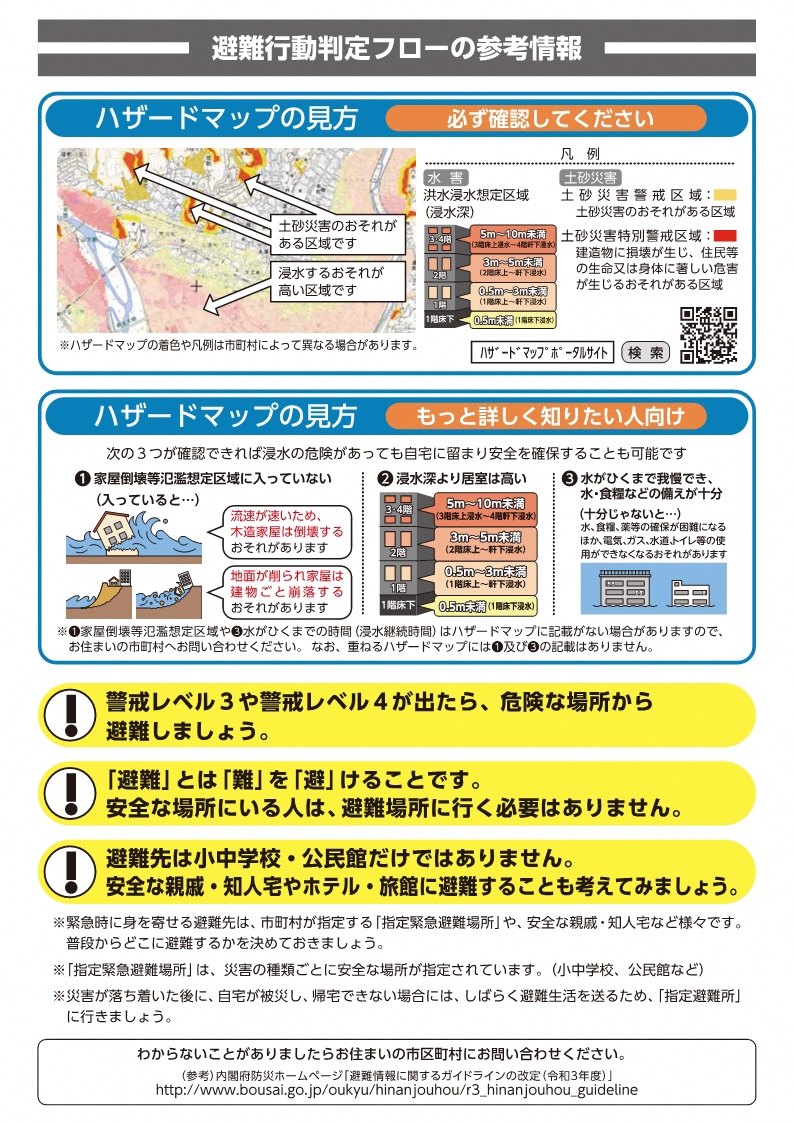

ハザードマップで自宅が洪水や土砂災害の被害によるおそれがなく、自宅での安全確保が可能な場合は、必ずしも避難所へ行く必要はありません。

また、安全な親戚や知人宅への避難や、ホテルなどを利用すること(分散避難)も避難所での3密を避けるうえで有効です。

新型コロナウイルス等の感染をおそれ、命の危険が迫る場所に留まることがないよう、気象情報や市が発令する避難情報等を的確に収集し、早めに避難を心がけるなど命を守る行動をとることを最優先してください。

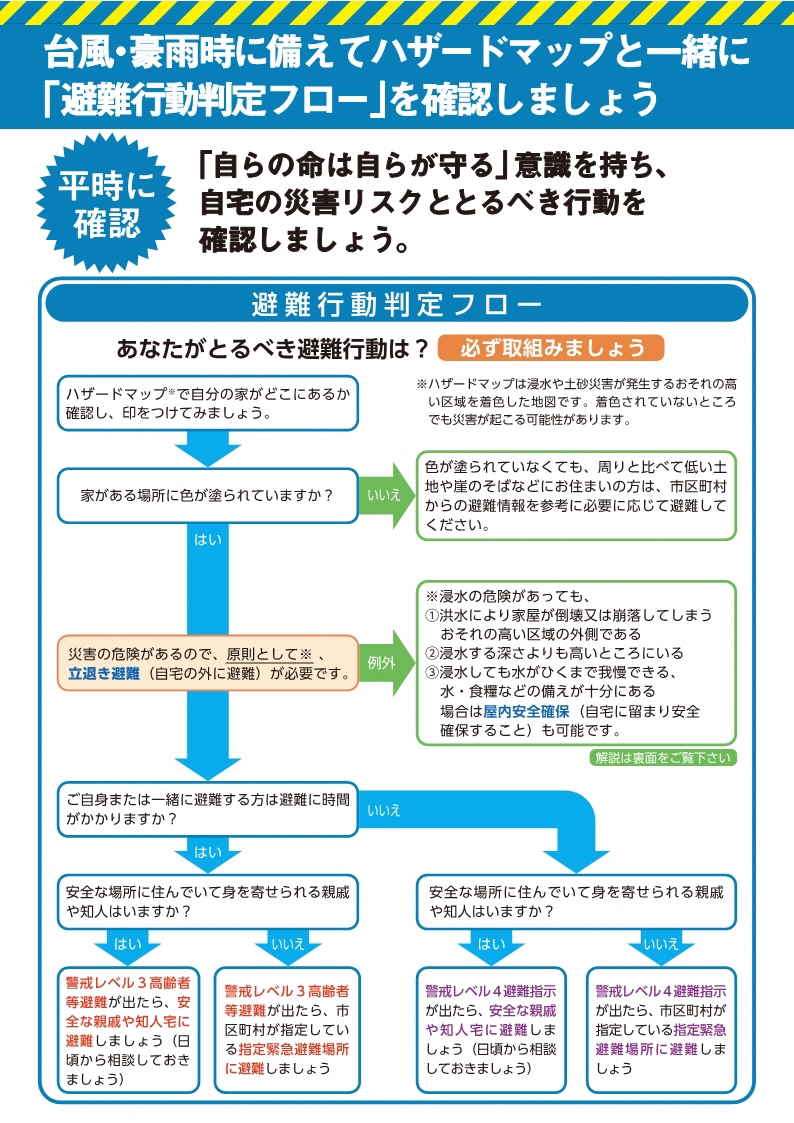

避難行動判定フロー

避難行動判定フロー(参考情報)

避難行動の判定フロー(小学生向け) (PDFファイル: 197.6KB)

Evacuation decision flowchart 避難行動の判定フロー(英語版) (PDFファイル: 2.0MB)

ハザードマップで自宅や勤務先などの被害想定を確認しましょう

加古川市総合防災マップ(ハザードマップの活用方法)YOUTUBE動画

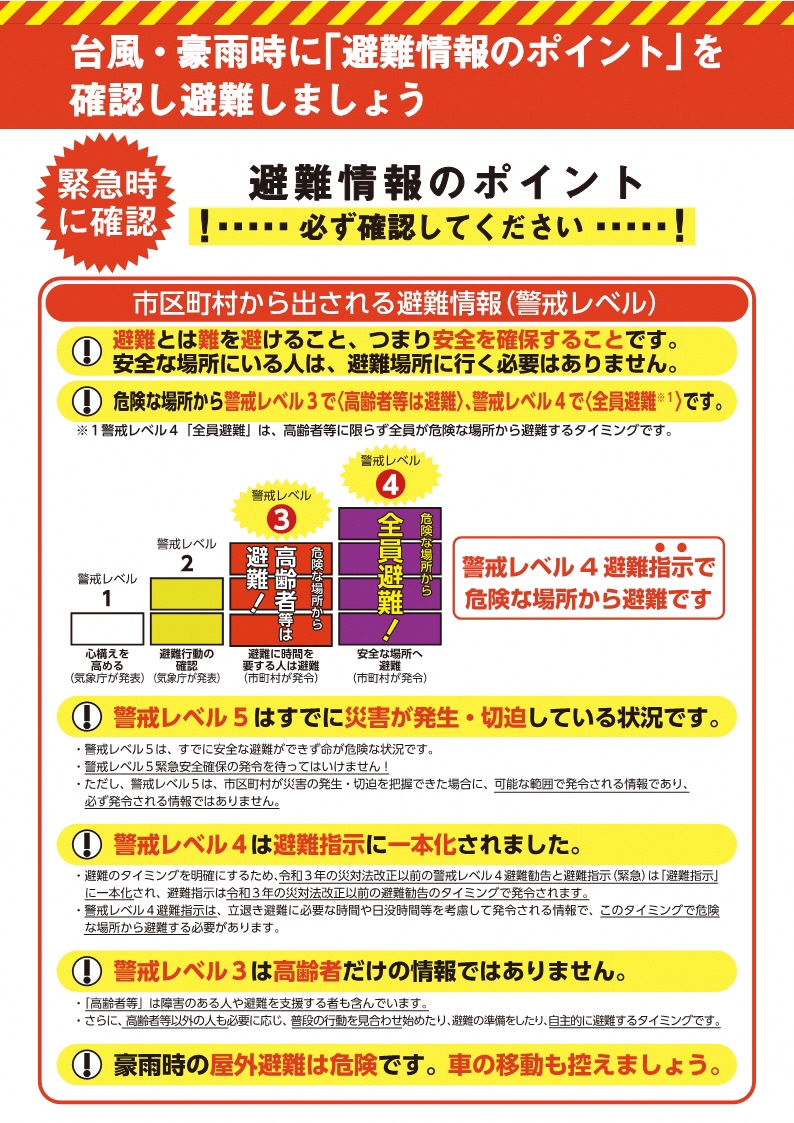

大雨や台風等の接近に伴う「警戒レベル」の意味を理解しておきましょう。

風水害の危険が迫ってきた場合、危険度に応じた「警戒レベル」が各機関から発表されますので、避難を判断する際の目安としてください。

避難情報のポイント

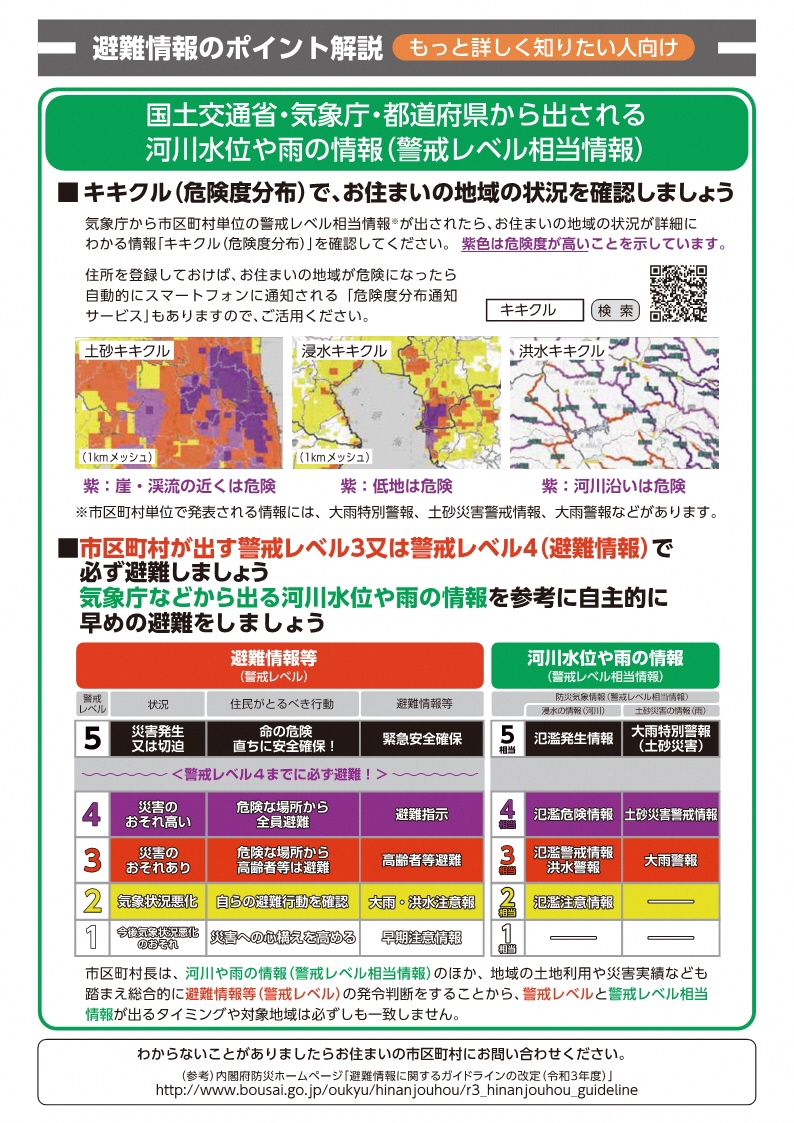

避難情報のポイント(解説)

避難情報のポイント解説 (PDFファイル: 921.0KB)

避難所における感染症対策の実施

「3密」回避の徹底

(1)避難者間のスペースを確保します。

(2)手洗い、消毒、マスクの着用や咳エチケット等を徹底します。

(3)避難所内の定期的な換気を実施します。

受入体制

(1)避難所に消毒液、マスク、段ボールベッドなどの物品を順次配置します。

(2)受付時など避難者の健康チェックを実施します。

(3)発熱や咳などの症状がある場合や体調不良の方などについては、間仕切りや小中学校の保健室等を活用したゾーン分けを行う予定です。

(4)保健師等が健康状況を把握するための巡回などを行います。

感染リスクを踏まえた避難の呼びかけ

防災ネットかこがわや緊急速報メールなど様々な伝達手段を活用して、避難所以外への避難(分散避難)も呼びかけます。

食料や水などの非常持出品とあわせて、マスクや体温計の持参を促します。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:防災対策課(消防庁舎4階)

郵便番号:675-8501

住所:加古川市加古川町北在家2000

電話番号:079-427-9717

ファックス番号:079-427-3623

問合せメールはこちら

更新日:2023年05月26日