両荘みらい学園エトセトラ R6下半期

【こちらをクリック!】 よろしければ、子どもたちの奮闘を「両荘みらい学園エトセトラ R6上半期」でもぜひご覧ください。

【こちらをクリック!】 ここからのR6下半期は、「両荘みらい学園エトセトラ R6下半期 続き」でご覧ください。

両荘みらい学園駅伝大会 ~ 7年・8年保健体育科 ~ 1月28日

「ようい、スタート」

コースは・・・・めいっぱいみとろの丘を利用しました

今日は、7年生と8年生が保健体育の授業の一環で、駅伝大会を行いました。場所は、みとろの丘です。風が吹き、寒かったですが、気持ちの晴天の中、子どもたちは颯爽と走り抜けました。両荘中学校の時も駅伝大会はしていましたが、校内でのたすきリレーでした。しかし、今年は多くのコラボをしているみとろの丘で行いました。普段の授業での走り込み、コース途中の教員の随所配置、AED2台準備、朝の健康チェック、事前の試走実施など、安全対策もばっちり行ったうえでの大会です。

AED2台配置

校内での事前の走り込み

すばらしいロケーション!生徒には見る余裕なし(1?)・・・・

野を駆ける生徒たち

6区間1周約1.2キロメートル、1区&5区は1.2キロメートル(1周)、2区・3区・4区&6区は2.4キロメートル(2周)、途中のアップダウンもあり、なかなかハードなコースです。走順を考えるところから自分たちで決めました。長距離が得意、不得意がある中、お互いにカバーし合いながらのオーダーを考えたようです。

坂道でしたが 力強い走り・・

「ようい、スタート」で一斉に走り出しました。どの生徒もたすきをつなぐ重みを感じながら一生懸命走っていました。応援も一生懸命で「頑張れー」「もう少し!」「いいぞー」「ラスト-」など、声を精一杯あげながら叫ぶ姿や拍手で激励する姿など、いい雰囲気でした。こうやってまたひとつ上の団結力がついたと思います。

割れんばかりの声で応援「ファイト-」

「次 頼むでー」「まかせてーーーー」

順位あがったかも・・・・

電光タイマー持参

一人一人の記録をとり 区間賞を決めます

果樹園ならではの風景

アンカー走者のゴール。「7年の部、優勝!!」「頑張ったね」

優勝は8年生・・・さすがです

冬季野外活動3日目 ~ 7年スキー実習 ~ 1月25日

気温も下がり、前の晩から粉雪が舞う下り坂の天気でしたが、最終日は朝から快晴。誰一人として体調不良者や、脱落者もなく、みんな元気いっぱいです。

朝食のあとの清掃活動では、感謝の気持ちを込めて黙々と掃除をしていました。

この日のレッスンでは、朝からリフトに乗って、山を上がりました。班ごとにみんなが一列になって、山の中腹から林間コースの下まで滑り下りました。

途中で転んでしまった友達がいれば、班の全員がストップしなければなりません。しかしそういった場面でも、「がんばれ!」「あとちょっと!」と声をかける相手を思いやる言葉かけができていました。

最初は怖いと思っていたリフトも、最終日には楽しい乗り物に。

自然学校の時に見たハチ高原の景色とは見える景色が全く違ってきたようです。

相手の気持ちを考えて、自ら進んで行動する。そういった行動が自然とできるようになってきました。これはこの3日間の心の成長といった財産ですね。

このスキー実習で学んだことを、みらい学園の中堅学年として、これからの学校生活に生かしてください!

冬季野外活動2日目 ~ 7年スキー実習 ~ 1月24日

2日目の今日も天候に恵まれ、ベストコンディションの中で始まりました。

朝から林間コースに行く班もあったり、リフトで中腹まで行く班があったり、コーチに伺うと、「予想以上のスピードで上達していますよ!」と仰っていました。

この日一日でスキーの腕前はメキメキ上達。どの班もがリフトに乗って山の上まで上がり、トレインで(一列になって)滑り下りてくることもできるようになりました。

スキーの経験や、体力などからも、上達するスピードは人によってそれぞれ違います。上手い人はどんどん難しいコースにチャレンジしたいところですが、一番後ろの友だちを、勇気づける優しい声をかける姿が見られ、一体感を感じることができました。

また、この2日間で優しさや、思いやりなど成長したところがたくさん見られました。いよいよ明日は最終日。午前中は最後のレッスンで山頂から滑り降りる予定です。明日は一回り成長した姿で帰ります。

東ティモールへの食糧支援 ~ 4年ふるさとみらい科 ~ 1月24日

昨年3年・4年で地域の方と作ったお米を4年生が東ティモールへの食糧支援として、中村雄一さんに託していました(←エトセトラ11月7日付け記事参照)。しっかりとお届けいただいた写真とVTRが年末に届いていましたが、授業でしっかりみせたいということで今日のふるさとみらい科の授業で鑑賞しました。自分たちで調べて書いたメッセージを読んでいる現地の方々の姿やご飯を実際に喜んでいただいて食べておられる姿を見ると、「支援」の実感がわいてきます。「みんな笑顔で食べてくれてうれしい」「自分たちのメッセージを読んでくれてうれしい」という感想が何人もから聞かれました。またこの時間には、先日某民放で放送された中村さんとブラックマヨネーズさんのかかわりエピソードの映像も視聴しました。いつも本校でお話しされている平和活動の話を思い出しながら子どもたちはみていました。来年度、講話に来ていただく中村さんの活動への見方や理解度がぐーんと増すきっかけになる時間となりました。

山角廃寺遺跡発掘見学 ~ 5年 ~ 1月24日

5年生が社会科&ふるさとみらい科の一環として奈良時代の山角廃寺跡の発掘調査の現場に見学に行きました。場所は、旧平荘小学校。主な遺跡は、運動場階段と校舎の間と、運動場西側あたりにありました。まだ発掘調査が続いていたので、その様子を見るだけで「へぇ~」と興味深げです。地層の色で時代を推定できたり、柱あとの並びや溝跡により建物の種類や建物どうしの境界線を推定できたりするそうです。発掘場所は、旧平荘小学校に隣接する報恩寺さんの関連施設だとのことでした。

最後には、発掘物を集積してある教室にも入れていただきました。なんと縄文時代の石製矢じりの先も見つかっていました。これまた「へぇー」でした。

平荘小学校出身の子どもたちは、一様に「一年前まで遊んでいたところでこんなすごいものがでたことに驚いた」と言っていました。また、「閉校のとき最後だと思っていたけど、また入れてうれしかった」という感想を持っている子どももいました。

スクールバスを上手に利用しよう ~ 前期集会 ~ 1月24日

前期集会でリーダー委員会の6年生がスクールバスの上手な乗り方について、話をしてくれました。過ごしやすいバスにするためにどうしたらよいか、また、運転手さんが安全な運転に集中できるようにするためにはどうしたらよいかなど、自分たちのことばで力強く訴えてくれました。

「1 シートベルト 2 しずかに 3 気持ちのよいあいさつ」・・・これを1月27日から「もくリンピック~スクールバス編~」としてみんなで頑張ることになりました。

冬季野外活動1日目 ~ 7年スキー実習 ~ 1月23日

後期課程になって初めての宿泊学習。4月から新しく一緒に学ぶ友だちとの宿泊をみんな楽しみにしていました。

絆の結晶〜自然の中で仲間とともに楽しもう!〜のスローガンのもと、みんな元気に出発しました。加古川を離れ、どんどん変わっていく景色にバスの中は絶好調。

ハチ高原に到着するとスキー場には1mの積雪があり、気温は7℃。天気の最高で絶好のスキー日和です。

14時からは、4班に分かれてのインストラクターによるレッスンが始まりました。レッスンは3日間行われ、最終日にはリフトで頂上から滑れるようになる予定です!

夕食はみんなが大好きなすき焼きでした。そのあとの夜食のメロンパンも全員が完食。

怪我人や、体調不良者もなく、全員が元気に1日目の活動を終えました。

2日目は、朝9時から行われます。25日にみんなが最高の笑顔で帰ってきます。

スクールカウンセラーによるアンガーマネジメント講習 〜 5年 〜 1月23日

本校スクールカウンセラーが5年生に向け、アンガーマネジメント講習を行いました。怒ることは決して悪いことではなく、人の当たり前の感情であり、・・・・でも・・・・その伝え方が大切であるというところから、話が始まりました。怒りで後悔しないようにするために、「どんなときに怒りの感情になるのか」や「怒りをどうコントロールするか」を考えました。平常心のときに、自分の”イライラポイント”を考えたり、心の”落ち着きポイント”を考えたりすることは、貴重な機会になったと思います。

公民館連携行事 両荘寿大学の方との世代間交流「節分」 ~ 1年生生活科 ~ 1月22日

今日は昔遊びを教わりながら、地域の方々と交流することをねらいとして、普段公民館で活動されている「寿大学」の受講生のみなさんと楽しい時間を過ごしました。

内容は、けん玉、こま、お手玉、輪投げ、あやとり、福笑いです。初めての挑戦であった遊びもあり、苦労していましたが、受講生のみなさんが本当にやさしく教えてくださり、また、遊んで下さり、子どもたちは心地よく遊んでいました。最後には、みんなで記念写真をとって、お礼として「豆まき」の歌を披露して、喜んでいただきました。

マリンガ市青年海外派遣団をお迎えして ~ 1.17集会&おもてなし ~ 1月17日

今日は、加古川市の姉妹友好都市のブラジルマリンガ市の青年海外派遣団が交流にいらっしゃいました。13歳から24歳の7名に加えて、団長等引率者3名の計10名をお迎えしました。1.17での訪問ですので、学校として、複合施設合同の避難訓練、1.17集会を見ていただきました。その後、防災メニューとなっている給食を食べていただきました。阪神淡路大震災の時には、団長はじめ多くの方々がマリンガ市でチャリティー活動をして、その収益金を義援金として加古川市にいただいたそうです。防災教育の一端が海外の方にも伝えることができ、よかったと思います。

その後、昼休みは交流委員会の生徒が校舎を案内してくれました。ポルトガル語を話すことができる生徒が通訳し、和太鼓や中庭・図書館など見て回りました。5校時・6校時は、7年生が交流活動を行いました。剣道・合気道・けん玉・琴・折り紙といった日本文化を見ていただいたり、体験いただいたりしました。こちらも複雑な説明は、ポルトガルや英語を話すことができる生徒が大活躍でした。時間とともに、互いに緊張もとれ、活動の合間に知っている英語を使い、派遣団のメンバーに質問をする姿が見られました。ものおじしない姿は、All English Day などの成果でもあるように感じました。

放課後には、文化(ESS)部が平之荘神社、みとろの丘を案内しました。こちらでは、事前に英語・ポルトガル語での観光案内を準備。それぞれの魅力が伝わったと思います。平之荘神社では、神社さんがご好意で派遣団に好きなお守りをプレゼントしてくださいました。ありがとうございました。

複合施設として初めての避難訓練&1.17集会 ~ つなぐ思い ~ 1月17日

「希望の灯り」の分灯をはじめて経験した前期課程の子どもたち

複合施設合同避難訓練

会長あいさつ

学園会役員が震災について説明しました。

今日は、私たち兵庫に住む者については、特に大切な日です。1.17は、決して忘れてはならない日であり、大震災で生きたくても生きられなかった方々がとてもたくさんいらっしゃったことや何もかも失った中で人と人のつながりこそが生きる力になってきたことなどを改めて知る日です。

学園会役員はとても丁寧な説明でした

まさしく今年は、「30年限界説」をどう乗り越えていくかについても考えるいい機会でした。いつ起こるかわからない震災、どこで起こるかわからない震災だからこそ、私たち、そして私たちの子孫が生き延びるために、知ること・学ぶことがこれからも必要です。

1.17宣言…両荘中から引き継いだものです

公民館や市民センター、図書館との複合施設として、今回は合同で避難訓練を行いました。寒い中でしたが、みんな真剣に取り組むことができました。そのセカンドステージとサードステージの子どもたちは、学園会が企画した1.17集会を行いました。クライマックスは「希望の灯り」の分灯式、そして、1.17宣言、黙とうです。真剣な面持ちで子どもたちはこの1.17集会に参加できていました。

すべて会長からの分灯ではじまりました

はじめてなので緊張の面持ち・・・

灯りに込められた思いをかみしめます

今日は一日弔意を表す半旗にしました

1.17 希望の灯り 1月15日

神戸・三宮の東遊園地には、阪神淡路大震災で奪われたすべての命への追悼と生かされた者が互いに支え合う「こころ」が暗闇を照らす小さなともしびであったことの象徴として、「1.17希望の灯り」が灯っています。

先日の土曜日、新学園会の代表メンバー2名が、この灯を分灯してもらいい、学校に持ち帰ってくれました。今は、校長室の前に大切に置かれています。震災30年の1月17日は、本校で1.17集会があります。今週は、この灯に込められた思いを感じながら、過ごしたいと思います。

残さずたべよう おいしい給食 1月15日

今日、後期課程の給食を作ってくださっている神野台学校給食センターに、打ち合わせで行ってきました。ちょうど、本校の給食のおかずの調理が行われていました。みなさん、手際よく、しかも、温かいものを届けようと決められた時間どおりにチームワークよく動いておられました。衛生環境もばっちり・・・・このあと、学校に届けられるのだなあと思うと、食品ロスをなくさないといけない気持ちが改めて湧き出てきます。

ちょうど、1月24日から30日までが、毎年、全国学校給食週間です。給食のありがたみを感じる機会にできたらと思います。

「五目煮」

「じゃこ佃煮」

クラスごとの重さを図りながら配食されていました

いのちの勉強会 〜 5年・6年・7年 〜 1月14日

今日は、兵庫県臓器移植コーディネーターの杉江英理子先生をゲストティーチャーとして来ていただき、2nd ステージの5年生・6年生・7年生が「いのちの勉強会」をしました。杉江先生は、両荘中学校時代から来ていただいていて、もう4年目となります。

内容は、「いのちの贈り物について」「人間の臓器の働き」「生きているってどんなこと?」「死ぬってどんなこと?」といったことをわかりやすくお話をしてくださいました。そして、最終的には、臓器移植をする自由、臓器移植をしない自由、また、臓器提供をする自由、臓器提供をしない自由があることを知ったうえで、普段から自分の家族と話し合っておくことが大切だと言うことを力説されていました。臓器提供をされたことで命をつなぐことができる方がおられることや脳死状態の臓器を提供することを決断することの難しさ、そして、一人の人間でも、提供する側と提供を受ける側とではまた違った思いになることなど、最先端のお話をされる中で、いろいろと複雑な感情になりました。この機会に、「いのち」について、家族でお話いただけたらと思います。

雪遊びのひとコマ 1月9日

運動場に積もった雪で、楽しく遊んでいました。大きな雪だるまをみんなで協力して作っていました。

業間休みのひとコマ 1月8日

2時間目が終わり、子どもたちは運動場へ。水たまりに氷が張っていたようで、1年生が優雅(!?)にスケートをして遊んでいました。あまりに楽しそうなので、思わずパシャッッ・・

3学期がスタートしました 1月7日

冬休み中の大きな事故がなく、元気に3学期がスタートしました。

始業式では、巳年ゆえ、蛇が昔から神の使いとして崇められてきたこと、脱皮を繰り返しながら成長する様のように成長してほしいことを伝えました。

その後、新しい学園会役員の紹介と活動スローガンの発表がありました。スローガンは「flower ~笑顔咲き誇るみらい学園~」。会長はじめ、15名の意気込みが伝わってくる決意表明でした。

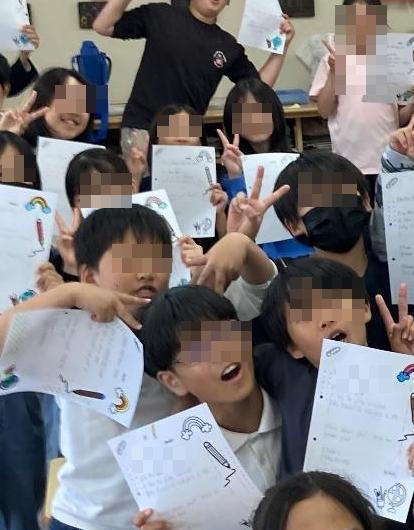

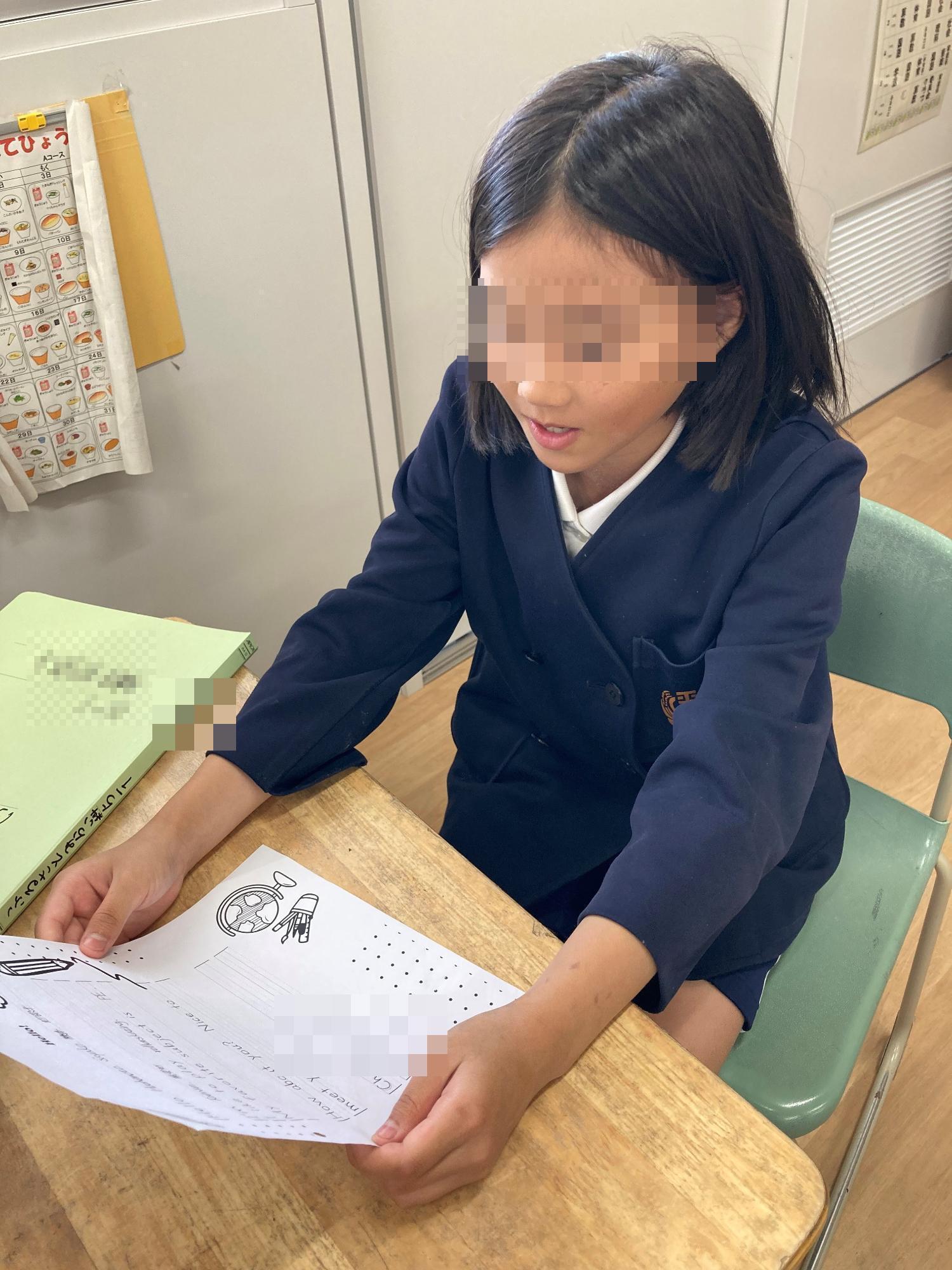

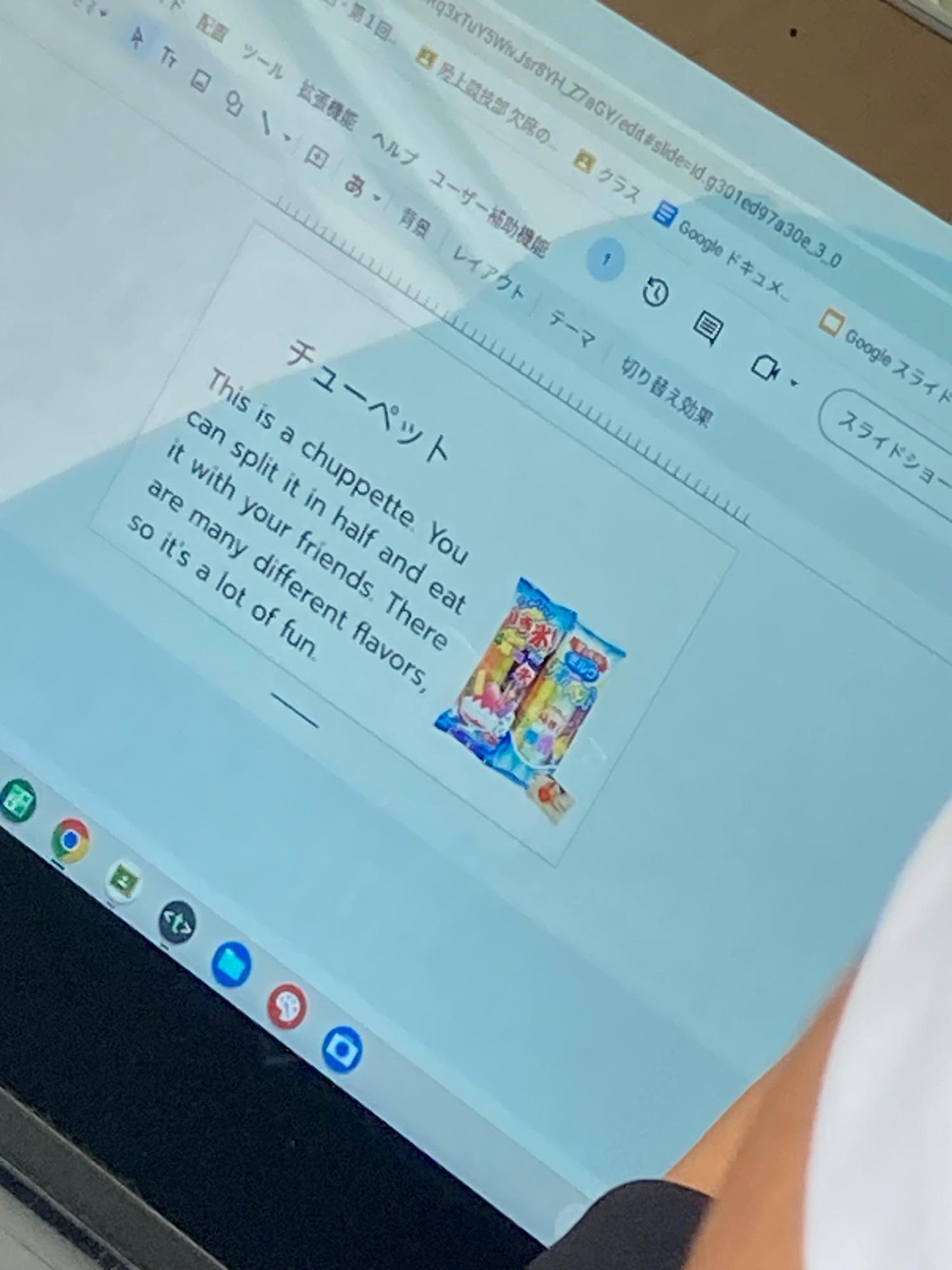

All English Dayで ALTの先生とゲームを楽しんだよ ~ 英語教育推進事例 発信 ~ 12月19日

市内14名のALTの先生方に集まっていただき、All English Dayを開催しました。これまでは、両荘中学校に平荘小学校・上荘小学校から5・6年生を招いて行っていましたが、今年はひとつの学校になったので、あえて1年生から経験することに挑戦しました。14名のALTが自分の国の文化や行事にかかわる内容を中心にゲームを考え、それをいわゆるウオークラリー形式で時間ごとにグループでめぐっていきます。8・9年は3年目になるので、ヴァージョンアップして、習字、百人一首、コマ、福笑いなど日本文化の紹介をALTの先生に英語で伝える時間にしました。

ゲーム中は、No Japanese・・発達段階により、発する英語力に大きな差がありますが、All English Dayのねらいは、知っている英語を何とか駆使して伝えようとする姿勢を持ってほしいということです。伝わらなければ、ボディーランゲージも大歓迎・・・それらは、これまでわたしたちに必要と言われてきたコミュニケーションにかかわる「度胸」といえるかもしれません。1st Stageはもちろん2nd Stage、3rd Stageの子どもたちにも難しいことですが、「なんとか伝わってよかった」「ALTの先生に言っていることがわかってほっとした」「英語のゲームが楽しめた」「もっとしゃべれるようになりたい」と実感できたことで、以後の英語学習のモチベーション、つまり主体的な学習への原動力になると両荘みらい学園では考えています。

昼休みは和太鼓クラブが「お・も・て・な・し」

実際の子どもの感想は「1学期は英語がわからなかったけど、自分が成長していることがわかった(7年)」、「ALTの先生がわかりやすくいってくれたおかげでよく理解できた(5年)」、「始まる前は不安やったけど、楽しかった(7年)」、「意外と簡単だった。またやりたい(7年)」、「英語で答えることができて楽しかった(3年)」、「難しかったけど楽しかった(3年)」「もっと遊びたかった(2年)」・・・ねらいどおり。。。。

継続は力なり。。。毎年つづけます。

平和教育・・・成果としてのひとつの形 ~ 神戸新聞に掲載 ~ 12月16日

本校では、平和教育に注力していることはこれまでも発信してきたとおりです。両荘中学校時代から、それぞれの学年でこだわりを持ちながら、カリキュラムを組んできました。その成果のひとつとして、この度、9年生の生徒ふたりが、神戸新聞社主催の「ひょうご新聞感想文コンクール」中学生の部で、神戸新聞社賞、兵庫県知事賞を受賞しました。ともに、平和教育で学んだからこその感性が感じられました。12月15日付け朝刊には、顔写真付きで感想文が掲載されています。本校で学んだ生徒全員が、平和に対する感性を鈍化させることなく育ってほしいと切に思います。

☆ 神戸新聞社賞作品はこちらをクリック (PDFファイル: 157.3KB)

☆ 兵庫県知事賞作品はこちらをクリック (PDFファイル: 152.4KB)

九九 頑張っています! ~ 2年算数 ~ 12月13日

がんばれ がんばれ・・・

2年生の後半の山場として、算数科で「かけ算」を学習します。その中で時間をかけて覚える「九九」を頑張っています。「・・二二が4 二三が6・・・」のように順々にいう「上り」、「・・・二八16 二七14・・・」のように逆にいっていく「下り」、そしてばらばらに答えていく「バラバラ」のすべてを先生がチェックし、2回ずつ合格しなければなりません。

誰もが通る道「6のだん」「7のだん」「8のだん」が苦手な傾向が・・・そして、「〇六」「〇七」「〇八」も苦手・・・何回も唱えて攻略できるよう、頑張っています!

「19ページも練習したよ・・・」 九九の達人だね!!

台湾ギャンピン小学校とのオンライン交流 ~ 5年 ~ 12月13日

先日6年生でオンライン交流をしましたが、今日は5年生同士で交流をしました。スタイルは基本的には同じです。ギャンピン小学校の5年生も初めてのオンライン交流だったようですが、交流は立派に成立していました。インターネットを通すので、向こうから届く映像はともかく、どうしても音声が少しばかり聞き取りにくい部分もありましたが、聞き取った単語により、コミュニケーションがとれる部分もありました。今回ははじめて故、通じ合った感覚をもってくれたらそれで〇だと思っています。

"1st ステージ会"を開催しました ~ 1年・2年・3年・4年 ~ 12月13日

1時間目に体育館で、4年生が司会をして、「1st ステージ会」を行いました。各学年から、2学期の学習発表であったり、楽しい出し物であったり工夫した内容でした。

トップバッターは、2年生の町探検の報告です。2年生でも自分たちでスライドを作って報告していました。お肉やさん、おかきやさん、農園、コンビニ、神社 ・・・など、グループで学習報告をしたあと、クイズ形式で進めてくれました。続いて、3年生はお気に入りのダンスをみんなで踊ってくれました。今の時代の子どもならではなのか、リズムにのり、元気よく踊っているので、見ていて楽しかったです。4年生は、学校がもっと過ごしやすくなるクイズを〇×形式で進めてくれました。1年生は、秋見つけで行ったものを中心にゲームコーナーを披露してくれました。はっぱぱたぱた、どんぐりごま、どんぐりめいろなど楽しいものばかりでした。つりげえむでは、オナモミを使い、さかなの口に毛糸をくっつけて、釣るよう工夫していました。あっという間の一時間目でした。

4年生

2年生

3年生

1年生のつりげえむ

1年生のげえむこおなあ

1年生のげえむこおなあ

1st のみなさん 交流委員会とあそびましょう! 12月10日&12日

だるまさんがころんだ

.jpg)

だるまさんがころんだ

ジェスチャーゲーム「これは何でしょう」

12月10日(火曜日)と12日(木曜日)の2日間の業間を使って、交流委員会が企画したゲームを行いました。

場所は中庭にて、10日(火曜日)は、「だるまさんがころんだ」、12日(木曜日)は「ジェスチャーゲーム」をして遊びました。

この交流イベントは、2ndステージと3rdステージ(5年生から9年生)の交流委員が運営をして、1stステージの1年生から4年生までが遊ぶといった企画です。

10日はぽかぽか陽気で天気も良く、児童たちは中庭を走り回り、本当に楽しそうでした。12日は曇りで少々寒かったですが、それでも奮闘する交流委員のジェスチャーぶりが楽しかったです。

これからも義務教育学校としての強みを生かし、いろいろな場面で交流する機会を増やしていく予定です。

ジェスチャーゲーム 「はーーい。わかったーーー」

中庭にはESS部の寄付ボックスも設置

寄付ありがとうございます

ひだまりコンサート ~ さくら学級 カリンバ音楽会 ~ 12月11日

はじめのことば

昨年度から継続して、カリンバ制作&演奏を自立活動で行ってきました。自分で楽器を制作する過程で楽器への愛着が沸き、素朴な音色に癒されて休み時間にも演奏する姿が見られるようになってきました。さくら学級では、カリンバを通して、さらに世界観を広げていけたらと考え、今回の企画に至りました。

来場者には 自分たちでつくったパンフレットを手渡します

手作りの案内状

カリンバの説明を調べて発表しました

制作や演奏だけでなく、今日はコンサートですから、自分たちで司会や案内状をつくるなど総合プロジュースを生徒たちがしました。わかばのお友だち、前期課程のお友だち、前期課程・後期課程の先生を観客に迎え、堂々とした態度で、はじめの言葉、カリンバの紹介&演奏、ゲストで演奏家のロビン・ロイドさんの紹介や即興音楽の運営など、生徒は大活躍でした。ロビンさんはアメリカの民族音楽奏者、音楽セラピスト、詩人です。楽しいトーク、そして素敵な演奏に、みんな心地のよい時間を過ごしました。楽器は自分でつくる国も世界中にはたくさんあることや楽譜もなく自分たちで音楽を楽しむことなど、多くの世界を周られているロビンさんの話は非常に興味深いものでした。

カリンバ演奏

カリンバ演奏

Robbin Llotd ロビン ロイド さん

参加者を楽しませるロビンさん

楽器の数々

パーカッションやアコーディオンを入れてのカリンバ演奏

”楽しい”音についての説明を聞く子どもたち

楽しく手拍子

終盤には、参加者みんなで音楽を奏でるワークショップがありました。いわゆる即興でしたが、カリンバ、リズム楽器などを使い、リズムに合わせて、みんなで楽しみました。わかばの生徒はこの活動を通して、粘り強く取り組む力や息を合わせての演奏での協調する心が、また、一人ひとりの役割を責任をもって果たすことで自己肯定感がうーーんと高まったコンサートでした。

手作りプログラム

台湾ギャンピン小学校との Online交流をしました ~ 6年 ~ 12月11日

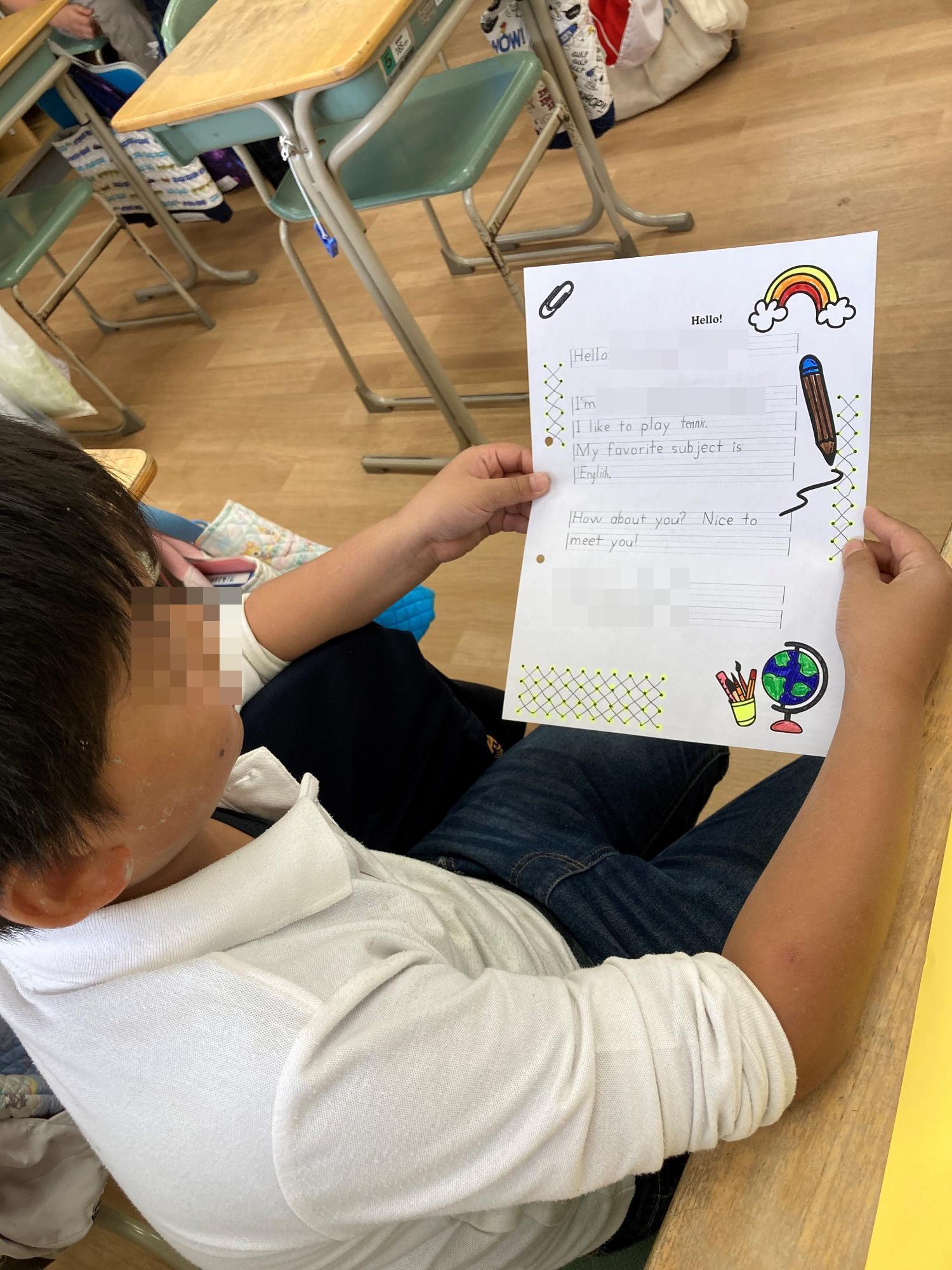

お手紙でのやり取りに続いて、今日はギャンピン小学校の6年生とのオンライン交流です。お互いに準備してきた自己紹介文を順に伝えあいます。こちらからは、名前、好きな科目、好きなもの・こと、どのくらいするか、誕生日などを英語で伝えました。一つの例として、「My favorite subject is 〜.」などの構文を提示しましたが、みんな No paper で、伝えようとしていました。

その後、ギャンピン小学校の6年生が制作した学校紹介VTRをみました。芝生のあるきれいな学校で、給食室や給食メニューやダンス発表の様子など、テレビでは、なかなか得られない生の情報・・・非常に興味深く視聴していました。最後は、記念撮影をして終了。短い時間でしたが、同じアジア圏の同年代の子どもとつながったことで、身近に異文化に触れることができました。また、まだまだ拙い英語ですが、伝えることができた喜びや実感は、今後の英語学習への心的な向き合い方が変わっていくことにつながります。

山手ブロック合同なかよし会 in 加古川養護学校 ~ わかば学級 ~ 12月10日

加古川養護学校で、山手ブロックの合同なかよし会がありました。山手ブロックに属する小学校は、神野小学校、八幡小学校、陵北小学校、山手中学校、加古川養護学校、そして、両荘みらい学園(前期課程)です。

集まっての活動は、今年度は3回目です。活動グループは学校混合でしたが、大きな戸惑いもなく、にぎやかな中、楽しい会が始まりました。最初は、「クリスマスツリーを完成させよう」です。みんなで協力して用紙してきた折り紙でつくった飾りをツリーに貼っていきました。各グループの力作を合体させて一枚のとっても素敵なツリーが完成しました。続いて、クリスマスに関連する絵本、聞き手参加型の絵本の読み聞かせがありました。そして、次はふれあい遊びです。室内ゲームで、心がさらにほんわかした瞬間でした。最後は、歌「あわてんぼうのサンタクロース」をみんなで歌いました。。。。。そこで、サンタクロースが登場!!目をギラギラさせてサンタさんに声援を送る子どももたくさんいました。サンタさんからは、プレゼントをもらい、会が閉じました。子どもたちは楽しみにしていた活動なので、満足できた2時間でした。

あいさつ しっかり言えました!

ツリーに変身!!

合同なかよしボーリング大会に参加しました ~ さくら学級 ~ 12月6日

.jpg)

第59回加古川市合同なかよし会ボーリング大会が行われました。

加古川養護学校を含む市内中学校13校が参加し、本校からは後期課程の生徒が参加しました。今年も参加人数が多く、2日間に分けて分散開催されましたが、ボウリング場はものすごい熱気。それぞれのレーンで拍手やハイタッチ、ストライク!の歓声が沸き起こっていました。

そんな中、本日の優勝は、261(2ゲームの合計)のハイスコアをたたき出したのは本校8年生の生徒。家族でもボウリングによく行くそうで、周りの友達からは、「うまいなー!ボウリングのプロやー!」って言われて本人も大喜びでした。お昼ご飯は、フードコートに移動して、それぞれが好きなものを購入して食べました。中でも人気だったのが、から揚げ定食。誰もが「おいしー!」といって、から揚げをほおばっていました。帰りのバスの中では、「来年は絶対に優勝するぞー」「めっちゃ楽しかったー」とさらに仲が深まったようでした。

狂言練習その1 ~ 6年 ~ 12月6日

狂言の練習が始まりました。講師は、大蔵流狂言方 善竹忠亮先生、能楽研究者 朝原広基先生です。きょうは正座をしての発声練習。正座は今の時代、なかなかする場面は少ないだけに、足のしびれとの戦いに苦労している子どももいました。発声は、狂言独特の声の出し方を先生に続いてリピートしていきます。柿山伏の練習では、渋柿を食べる場面での先生のお手本の狂言ならではの面白さを間近に見て「クス」・・・その後、子どもたちも真似っ子をしながら真剣に練習していました。それをみているとこちらまで「クス」・・・・音の調子、抑揚、独特のことばなども難しいですが、腹から声を出さないとなかなか舞台では伝わらないのでまだまだハードルは高そうです。練習の合間(休憩)には、自分たちで一場面を演じている姿もみられ、子どもたちの関心は高いようでした。

練習は始まったばかり。今後、2月6日の本番に向けて、あと3回に分けて、先生にきていただき、練習していきます。先生がいらっしゃらないときには、教えていただいたことを活かしながら、しっかり練習をしていきます。

感謝の会 〜 3年・4年 米作りでお世話になった方々をお招きして 〜 12月6日

田植え、稲刈りなど子どもたちの活動を支えてくださった方々に来ていただき、感謝の会をしました。司会・進行は子どもたち。前半、お世話になった方々と新米を炊いて、おにぎりパーティをしました。中村雄一さんと壱岐の小学校とのコラボ商品のふりかけもかけて、いただきました。粒がしっかりしていて、甘さもあり、おいしいおにぎりについつい食べ過ぎがち・・・

後半は、お米に関する〇×クイズ、お世話になった方々へのお礼のことば、そして、今回の稲作で学んだことを発表していきました。最後には、代表の上荘町老人クラブ連合会の会長様に子どもの書いたお礼状と手づくり花束をお渡ししました。令和の米騒動といわれるくらい米が不足していた数か月前。米は決して当たり前にあるわけではなく、汗を流して作ってくださる農家さんがおられるからです。両荘地区は稲作が身近にあるというありがたさを感じていたいものです。

学園会本部役員選挙 立会演説会 〜 5年・6年・7年・8年・9年 〜 12月5日

決められたルールに則り、公正・公平になるよう、選挙管理委員会が準備し、今日につなげてくれました。両荘みたい学園になって初めての選挙なので、選挙権をどの学年までにするかや規定をどうさだめるかなど、課題もいっぱいありましたが、今回でひとつの形ができあがりました。

立会演説会では、応援弁士が推薦理由を伝えたあと、立候補者がどのような学校にしたいかについて、選挙権のある2nd Stage、3rd Stageの児童生徒に一生懸命訴えてくれました。その内容は・・・「個性を尊重したい」「地域が参加できる行事をし、地域の団結力を高めたい」「全学年が交流できる行事を作りたい」「おはようハイタッチ運動で朝から明るい学校をめざす」など、生徒目線での訴えに感心しました。

その後、投票です。記帳台、投票箱は市選挙管理委員会から借りた本物。投票システムも、本当の手順に準じたものです。9年生は3年後には選挙権が付与されます。5年生は5年間経験することになります。訴えを聞いて真剣に投票する今回の経験は、18歳になったら、必ず生かされると思います。

“地元産食材”の魅力を感じた調理実習 ~6年家庭科~ 12月2日・3日

地元産食材の魅力を広く伝えるために、調理実習で加古川産を使用した場合の食材の提供を加古川市にしていただきました。今回は、その食材を使っての調理実習です。JAを通じて、市からいただいた食材は「白米」「味噌」「油揚げ」「木綿豆腐」「大根」「青ねぎ」「キャベツ」「さといも」「味付け海苔」「卵」。これらは、ぜーーーーんぶ加古川産です。メニューは、「きゃべつと卵のふんわり炒め」「大根と豆腐の味噌汁」「ごはん」です。これまでの経験を活かして、班で協力しながら、テキパキと調理していました。いつもお家でお手伝いをしているのか、かなりのフライパンさばきの子どもも。。。加古川産の食材でこれらの料理ができることに子どもたちは「いろんなものがそろうことにビックリ」「作っている人に対してありがたい気持ち」「地産地消はいいと思う」などでした。

身近なある戦争教材 ~ 7年校外平和学習 ~ 12月3日

今日は、7年生が、市内尾上公民館にある「加古川飛行場資料館」、浜の宮公園にある「兵舎跡」「陸軍航空通信学校尾上教育隊の碑」、加西市にある「Sora かさい鶉野飛行場跡」に行きました。

尾上公民館では、加古川(尾上)行場が戦地に向かう特攻隊の編成地だったことや操縦訓練を行うために教育飛行隊が編成されたこと、そして当時の生活や考えを物語る7年生といわば同世代の少年が書いた当時の「わが家の新聞」、遺書にあたる書などを見ました。生徒の感想は「怖かった」「(戦争は)いや」・・・戦争に対する感想としては大切にしてほしい感情です。続いて、浜の宮公園へ。「陸軍航空通信学校尾上教育隊の碑」では、全員で黙想をし、兵舎跡を見学しました。この公園にきたことのある生徒も多いと思いますが、戦争遺跡がある公園として初めて認識した生徒も多いのではないでしょうか。

次は、「みとろの丘」にいって、お弁当タイムです。みとろの丘には、先日作業をした「ドッグラン」もありました。よい気候、そして紅葉の中、お弁当をおいしくいただきました。

午後の「Sora かさい鶉野飛行場跡」では、鶉野平和祈念の碑苑の前で平和セレモニーを行いました。そして、ガイドさんのお話を聞きながら展示物を見て回りました。「特攻隊は片道の燃料し持たず戦いにいったこと」「飛行機の腹に備えられた爆弾は引き金を引いた状態で飛び立ったので再び無事には着陸できないこと」などの話が印象に残ったようでした。それらを聞いた生徒の感想は「戦争はこわい。絶対いやや。」・・・今回は防空壕跡などの戦争遺跡は時間の関係でみることができなかったですが、帰校するころには生徒から「ほかの戦争遺跡もみてみたい」という声も聞かれました。

「命のバトン」講話 ~9年~ 12月2日

兵庫県赤十字血液センターより講師に来ていただいて、講話を聴きました。義務教育最後の学年である9年生に、センターから、1.10代・20代の若い世代の献血率が低く、命のリレーができないこと 2.献血を命をつないだ方々からのメッセージ 3.みんな支え合って生きることが大切。支えられる立場になることもある。支えることも考えてほしい などの内容でした。現状と願いを伝えていただき、「人間を救うのは人間だ」とのメッセージが印象に残りました。

第2回進路説明会を開催しました ~ 9年 ~ 11月29日

期末テストが終わり、いよいよ9年生は進路選択の最終局面です。生徒にとって、進路選択は、人生はじめての大きな決断です。子どものことを一番よく知っている保護者の方のアドバイスを受けながら、自分の思いを見つめなおし、自分自身で納得のいく選択することが大切です。自分で納得して選択した進路は、今後、山あり谷ありの時にも、“自分が選択した責任”を感じながら、頑張り切れるものです。説明会での情報を踏まえて、ぜひ、納得のいく進路選択をしてほしいと切に思います。

放課後 図書館で勉強してます 11月28日

今日は期末テストの2日目が終わりました。明日は最終日・・・ふと図書館2階を覗いてみると、後期課程の生徒が学習スペースで試験勉強を頑張っていました。生徒に聞くと、共通している理由は「集中できるから」でした。「わからなかったらすぐ友達に聞ける」という意見もあり、いい雰囲気で「カリカリ・・・」頑張っていました。

両荘みらい学園にとって、地域向けの図書館や公民館は同じ複合施設内です。生徒にとって、心も身近な施設になりつつあるのでしょう。

明日の試験、成果がでますように・・!!!!

市内の先生方をお招きし 研究授業を開催しました 〜 3年道徳 〜 11月27日

東京大学大学院教授の藤村宣之先生を講師に来ていただき、3年生で研究授業を行いました。市内の先生方へ道徳の授業を公開し、授業への意見をいただく研究授業は、授業者だけでなく、参観者にとっても、授業力アップには大切な研修で、授業の組み立てや展開、子どもの表れや深まりなどについて考えるいい機会になりました。

道徳は、道徳的価値への変容をとらえることが大切です。今日の学びは「相互理解・寛容」がテーマですが、どのようにすればより深まったのかについて考える中で、課題とともに成果が見えました。藤村先生からは、授業者の教材研究が子どもたちの多くの価値を生み出していたとの評価をいただくとともに、子どもたちが表出した言葉をどう解釈していくかについてのご示唆をいただきました。藤村先生、参観してくださった先生方、ありがとうございました。

教室内には入りきらず廊下から参観

「相互理解の質の深まりについては・・・・」

郷土の先人に学ぶ 〜4年 社会科 〜 11月27日

4年生の社会科では、当時の世の中の課題や人々の願いなどに着目して、地域の発展に尽くした先人の具体的事例をとらえ、先人の働きを考える学習を行うよう、学習指導要領で示されています。今日はこのねらいのもと、先日5年生がかいぼり&環境学習でお世話になった岡田先生(←薬栗町内会長様)にきていただき、お話を聞きました。

1800年ごろ、安定的農業をめざして、ため池が作られたことやそのとき中心となって尽力したのが大西吉衛兵知雄さんだったことなどを教えていただきました。この東播磨地区は全国的にもため池が多いことで有名ですが、どの地域も先人たちの願い・苦労があり、地域の繁栄を維持してきたことがうかがいしれました。

今、求められていることは、ふるさとみらい科(総合的な学習の時間)で学習したことを教科に還流していくことです。まさに、3・4年生ふるさとみらい科の稲作体験、4年生社会科の郷土に学ぶ学習、5年生ふるさとみらい科のかいぼり&環境学習はすべてつながっている学習なのです。

学園祭カルチャーフェスティバル 前期課程音楽発表会 11月23日

水曜日の校内発表に引き続き、前期課程の音楽発表会を開催しました。今回は、保護者、地域の方をお迎えしての開催です。ちょっぴり緊張しながらの各学年の発表でしたが、真剣な面持ちに子どもたちのこの日までの奮闘ぶりは伝わったのではないかと思います。

前半、後半の間には、公民館連携として、普段活動されている手品ショーをしてくださいました。複合施設故のコラボです。一方、例年行っているユニット美術展も公民館大ホールで同日開催としました。加古川養護学校、みどりの森こども園、都台こども園、そして本校前期課程、後期課程に加えて、こちらも公民館連携として、地域の方が出展してくださいました。

ご来場いただきました保護者の皆様、地域の皆様、そして、朝早くからお手伝いをしてくだった保護者ボランティアの皆様、ありがとうございました。

ドッグラン設置完了とのことです・・・・ ~ 7年みとろの丘コラボプログラム ~ 11月21日

先日、コラボプログラム「ドッグランをつくろう」で7年生が発案・作成したドッグランで、犬たちが遊べる遊具が設置されたとの連絡を学校にいただきました。

いっぱいの犬が利用されているエリアで活躍してほしいなと思います。よろしければどうぞ!!

ジュニアEXPO2025リサーチミーティングにOnlineで参加しました ~ 7年&8年 ~ 11月20日

次年度、「大阪万博」が開催されます。そのテーマは、SDGsということですが、今日はSDGsにかかわる学習として、「ジュニアEXPO2025リサーチミーティング」に7年生と8年生が参加しました(👉リサーチミーティングとは、実社会で取り組む企業との対話のことです)。北は首都圏の中学校、南は九州の中学校、そして両荘みらい学園が参加しました。最初に、各校学校紹介を簡単にしたあと、企業からのSDGsに関する取組についての説明を聞きました。誰もが知っている企業からの説明は、合理的な根拠があり、とても参考になりました。その後、各校からの質問タイムです。本校からは「ジェンダー平等の取組で苦労したことは?」「SDGsの取組に対するお客さんの認知度は?」などの質問をしました。それぞれの学校の質問に丁寧に答えてくださっている姿を見ると、SDGsに対して大きな願いをもって真剣に取り組まれていると生徒は感じていました。オンラインの画面は撮影NGなので、雰囲気をお伝えすることはできませんが、生徒たちは2時間、大変集中して取り組んでいました。

世界的な企業さんの最先端の考え、全国の中学生の考えを、学校にいながらにしてオンラインでリアルに感じることができる時代。これからの教育の姿のような気がします。

学園祭カルチャーフェスティバル 前期課程校内音楽発表会 11月20日

児童代表 はじめのことば

今日は、学園祭カルチャーフェスティバル 前期課程校内音楽発表会 でした。スポーツフェスティバルからちょうど一か月。体育館での全体練習は、2週間前からと非常に時間の少ない中で子どもたちは練習してきました。音楽に対する得手・不得手があるのが常ですが、音楽の先生、担任の先生、友だち・・・とよく頑張りました。どの学年も、心をひとつにした歌・合奏、とても温かい気持ちで鑑賞できました。

他に、今日は、途中、和太鼓クラブの発表、後期課程合唱コンクールの金賞クラスの合唱、教職員楽団の演奏もありました。バリエーションにとんだ秋の一日でした。

保護者の皆様、地域の皆様、土曜日に前期課程の発表とユニット美術展がありますので、ぜひぜひぜひお越しください。

3年 斉唱「エトはメリーゴーランド」

3年 合奏「いろんな木の実」

2年 斉唱「ぼくはカブトムシ」

2年 合奏「みらい学園 村まつり」

5年 合唱「ほたるのふるさと」

5年 合奏「ハンガリー舞曲第五番」

和太鼓クラブ

後期課程金賞受賞クラス合唱披露

1年 斉唱「黒ネコのタンゴ」

1年 合奏「手をたたきましょう」

4年 斉唱&合唱「せみのうた せみのとおせんぼ」

4年 合奏「学園天国」

6年 合唱「蝶が海峡を渡る」

6年 合奏「栄光の架橋」

司会はもちろん児童!

児童代表 おわりの言葉

先日の4年&5年カレーづくり ふりかえり 11月15日

〇はじめは4年生の子できるかな、ちゃんと協力してみんなできるかなと心配でした。でも、みんなでやってみると、すごく楽しくて、ゆずりあって行動できて、カレーもおいしくて、始めの不安も消しとんでいきました。すごく楽しかったので、また、自分で作った野菜やざいりょうで作ってみたいと思いました。(5年)

〇自然学校で作ったカレーとはすこしちがう作り方でしたので、さいしょはむずかしかったけれど、すこしずつなれていきました。4年生たちになるべくちょうせんさせてあげて作ったカレーはとてもおいしかったです。家でもカレー作りにちょうせんしたいです。またこのような機会があったら、できることはやってみんなに「とてもおいしい」といってもらえるようなカレーを作りたいです。大変さを知ったので、家の人が作るときは手伝いをしようと思いました。(5年)

〇わたしはカレー作りが初めてでした。お米はたいたことがあるけど、たきかたは全部違ってとまどったけど、そこが面白かったです。とてもむずかしかったところは、ピーラーでじゃがいもの皮をむくのがむずかしかったです。やったことはあったけどやっぱりむずかしくて、じゃがいもの表面におうとつがあるから、あとは5年生にやってもらいました。やっぱり5年生はたよりがいがあるなとあらためて感じました。火おこしも5年生が中心になってやってくれました。わたしも自然学校の時にこの活動を活かし、5年生になったら今の5年生のように教えてあげたいです。(4年)

植物の植え込みをしよう ~ 3年 みとろの丘コラボプログラム ~ 11月14日

今日は3年生が、みとろの丘に行きました。まず、最初にスタッフからは、敷地の紹介や植物の説明がありました。そして、植え込み内容の説明を聞きました。植える植物は、「スモークツリー」「アカシア」「ニオイヒバ」「メラレウカ」です。どれも、成長が早いらしく、1年で子どもたちの背の高さを超えるものもあるとのことでした。

次に、みんなで協力して植え付けを行い、最後には、スタッフの方から、「水やりカード」をいただき、お家の方と散歩にきたときなどにぜひ水やりもしてほしいとのことでした。「3回くるといいことがあるかも・・・・」との説明もありました。

思いを感じたカルチャーフェスティバル(後期課程) 11月12日

学園会長挨拶

今日は、後期課程の学園祭【カルチャーフェスティバル】でした。義務教育学校なので、前期課程のいわゆる音楽会と後期課程のいわゆる合唱コンクール・文化祭を同日開催にする方向で調整を進めましたが、前期課程においてスポーツフェスティバルからの日が浅いことでの練習時間の確保の点、また、後期課程9年生が11月より進路に向けて全力投球できる学校環境をつくる点より、やむなく分散開催としました。ただ、こだわりは相互鑑賞のスタイルをとることとしました。

7年2組

7年1組

8年1組

合唱コンクールでは、声変わりでの難しさを感じながらみんなよく頑張っていました。7年生は、あたらしい学校になり、後期課程・中学生になり、勉強・部活・スポーツフェスティバルなどまさしく激動の半年だったと思いますが、歌う態度、姿勢、もっといえば行事にむかってのクラスでのやりとり。。など、本当によく成長を感じました。そんな背景を考えながら、「君は君でいい」の歌詞「そんなとき思い出して 君のいのちの真ん中の 一番大事なメッセージ 『君は君でいい 君のままでいい 今の君でいい ずっとそれでいい 』」がこころに刺さりました。8年生では、「夏の日の贈りもの」を課題曲として歌いました。率直に。。。昨年度よりうまくなってるなと思いました。顔の表情、目線、リズムにのりながら自然と首を振りながら・・・と、自分の持ち場をしっかり守り、よくまとまった歌声でした。加えて、ソプラノ・アルト・テノールの上手なハーモニーは、それぞれが互いの声をしっかり聞かないと、あれほどまでにきれいなハモリにはならないと感じました。9年生の課題曲は、「HEIWAの鐘」。先輩たちのよい伝統をつなぐのが両荘中学校77回生であり、両荘みらい学園1回生に託した思いです。一年の時から、積み重ねてきた思い・背景があるからこその力強さを感じた歌声になっていました。閉校記念式典で、76回生は「戦争への憎しみと平和への思いを後輩たちに託します」といって卒業しました。今日はそういう意味でも、平和への願いを懸命にうたうことができたことが何よりもうれしかった感動しました。自由曲も卒業に向けた、また、卒業してもつながっていきたいというあと4か月の思いを感じました。

8年2組

文化部(放送)の司会

9年1組

9年2組

9年ふるさとみらい科学習発表

ふるさとみらい科学習発表では、9年生のプロジェクトチームが両荘地区について色々調べてきた成果の一つをわかりやすく発表してくれました。プレゼンバトルをやってきたこともあり、プレゼン力がアップしていることもよく伝わってきました。放送劇では、前期課程も興味が持てる話を演じてくれましたし、ESSのスライド発表では、身近に感じた国をピックアップし、多文化として、伝えてくれました。書道パフォーマンスは、開港記念式典に引き続き、書き手だけでなく、また、作品だけでなく、チームで一つの作品を作り上げる過程もひとつのショーとして、発表してくれました。

文化部(放送) 放送劇

文化部(ESS) スライド発表

文化部(書道)

このカルチャーフェスティバルは、武道場にも多くの成果が展示してあります。書写、書道、トライやるウィークや修学旅行の新聞、さくら学級で丁寧に作った楽器や絵、家庭科や美術、音楽の作品など、どれも充実していました。

スポーツフェスティバルとはまた違った成長がみられたカルチャーフェスティバルでした。よく頑張りました。

前期課程の子どもの感想・・・「かっこよかった」「ああなりたい」・・・・・・でした。

文化部(書道)

「彩」

中庭図書館前での展示

作品展示

スーパーマーケット見学に行きました ~ 3年社会科 ~ 11月7日

3年生がスーパーマーケットに社会科見学に行きました。店内とバックヤードを案内してくださいました。商品ごとの配置場所の理由、新鮮で安全に食品を管理するための裏側の工夫や設備を教えてもらったり、お肉や魚を機械でパックする体験をさせていただいたりしました。一生懸命メモをとる子どもたちでした。

消費者のいろいろなニーズにを踏まえて、売り上げを高めようと工夫されていることや安全・安心に細心の注意を払われていることが見学とお話でよりわかりました。

ご協力いただいたお店、そして働いておられる方々、ありがとうございました。

収穫したお米で食糧支援・・ ~4年 中村雄一さんに託す~ 11月7日

中村雄一さんは、2年前からこの両荘にきて「平和」「国際貢献」など「SDGs」に関するご講演をいただいているなかよし学園の校長先生です。昨年度は、中学校に加えて、両小学校でもご講演いただきました。今年度も、6月12日に、セカンドステージ以上でご講演をいただきました。今回、広島、奈良、大阪、長崎での講演の合間をぬって、本校に立ち寄ってくださいました。

両荘みらい学園ではお米づくりを3年・4年生が行っていますが、収穫したお米の一部を中村さんの国際貢献活動に託そうと計画していました。今日は、4年生から中村さんにお米の贈呈式を行うことと中村さんから自分たちでつくったお米がどうなっていくかのお話をしていただきました。子どもたちのお米は、食料支援のひとつとして、東ティモール、カンボジアに実際にもっていってくださるとのことでした。また、中村さんは、長崎・壱岐壱岐での交流もやっておられて、地域素材を活かしたふりかけを共同で開発しておられるそうです。そのふりかけともコラボして食料支援につなげたいとのビジョンも持っておられました。開発途上国での異常気象、マラリアなどの実情のお話も聞き、食料支援の意味を考えました。最後は、カンボジアでの平和の願いを込めた歌をみんなで歌いました。

子どもたちがそれぞれChromebookの翻訳ソフトをつかい、ことばを届けました

今回、中村さんと同じ趣旨で取り組まれている大濱尚道さんも来られていて、西陣織の職人さんのつくった掛け軸を紹介いただきました。

カレーづくり with 地産地消の両荘みらい米 〜 4年&5年 みとろの丘コラボプログラム 〜 11月6日

まず、最初に、みとろの丘のスタッフさんから、畑で野菜についてのお話を聞きました。農家さんが消費者のために苦労・努力なさっていること、無農薬にするための虫対策のこと、安全に消費してもらうための手間がうんとかかっていることなど、両荘の地で育った野菜を前に、いろいろ教えていただきました。本来は、この野菜を使ってのカレー作りをめざしましたが、気候的なことや時期的なこともあり、実現には至りませんでしたが、お米は、3年生・4年生がふるさとみらい科で作った地産地消米です。

次に、4年生と5年生の混合グループでカレー作りです。カレーづくりは5年生は自然学校で体験しているので、4年生に親切に教えながら調理をしていました。苦労していた点は、「火起こし」です。着火剤はありましたが、班によってはなかなか火が回らず困っていました。火を消さないために空気を絶やさない工夫や枯葉をもってきて燃やすなどしながら、無事に火起こしに成功しました。今は、便利な世の中ですが、子どものうちに一度は経験しておきたい「苦労」だと思います。お米を炊く時の水の量も「米150グラムに210ミリリットル程度」という割合で計算するのも、5年生が中心となってパッパと計算していました。自分たちで考えながらのカレー作りは、まさしく体験活動の値打ちです。

全グループ、おいしいカレーができあがり、お代わり続出でした。すばらしいロケーションでのカレー作り、思い出に残ったと思います。

和太鼓クラブが地域行事で発表しました 11月3日

昨日までの大雨から一転、秋晴れの中、和太鼓クラブが「平荘町世代間交流学習 てくてくスタンプラリー」のオープニングで発表しました。場所は、昨年度まで平荘小学校が狂言発表などでお世話になっていた平之荘神社。能舞台の松の絵の前で「ハイサイおじさん」と「新加古川音頭」の2曲を演奏しました。スタンプラリーの景気づけのぴったりだったのではないでしょうか。

両荘の四季を感じよう(秋) ~ 1・2年ふるさとみらい科 ~ 11月1日

1・2年生が、春夏に引き続き、秋を五感で感じるねらいでみとろの丘に行きました。今日は、松ぼっくりなどを使い、作品作りをします。

それぞれが拾った松ぼっくりをデコレーションして、かわいいマスコットに仕上げました。今回も8名のボランティアさんが、グループごとについてくださり、安全確保、そして作品作りの援助をしてくださいました。いつもありがとうございます。

今、施設内に子どもたちの作品が展示されています。森から使者のように、かわいらしい・・・・ぜひ、ご覧ください!!

狂言発表のための肩衣づくり ~ 6年ふるさとみらい科 ~ 11月1日

6年生が、狂言学習の中で伝統文化に触れるため、発表会に使用する肩衣づくりを始めました。お気に入りの肩衣を作るべく、細かい部品作りからでしたが、じっくりと取り組めていました。

ひょうご教育の日の生徒たちの活躍をVTRでどうぞ!! 10月31日

10月20日付で記したひょうご教育の日の生徒の発表をほんの一部VTRにしました。スペックの都合で画質は荒いですがお許しください。日本語と英語で発表した様子が伝われば幸いです。

☆VTRはここをクリック(2分ほどです!) (動画ファイル: 19.4MB)

みとろの丘で植樹しました ~ 9年みとろの丘コラボプログラム ~ 10月31日

みとろの丘で9年生が植樹をしてきました。種類は「ツゲ」。転落防止と空気をきれいにする働きがあるということです。

スタッフから、植樹の仕方を教えていただき、一人一本の苗を植えていきました。9年生は4月の縦割り遠足の時は、セレモニーに参列していたので、植樹はしていなかったこともあり、今回、この機会をいただきました。ゆくゆくは生け垣をイメージしておられるということですが、ツゲは暑さや寒さに強いけど成長はゆっくりということでした。木と木が触れ合うには10年かかるともいわれていました。ということは、9年生が25歳くらいになり、やっとそのような状態になったとき、この木を見て、今日のことを思い出すのかなと想像していました。

4月に植樹したツゲはこんな感じです

続・ドッグランに遊び場をつくろう ~ 7年みとろの丘コラボプログラム ~ 10月30日

今日は7年生がふるさとみらい科の授業で、みとろの丘へ行きました。1回目となる9月18日には、みとろの丘でドッグランに遊び場(遊具)を班ごとに設計。班ごとに設計したものを全体で共有し、「これは素敵!」「これは面白そう!「いいねー!」と協働的な学びへと繋げていきます。

今日は、その2回目。設計したもののうち、ハードル、アイデアスロープを実際に施工していく作業になります。

木を切る作業から、釘を打ったり、ニスを塗ったりする作業まで、みんなで協力しながらドッグランに設置する遊具を制作しました。

学校の授業で少しはやったことがあるけれど、実際に人の役に立つようなものを作るのは初めてといった生徒も多く、みんなが集中して楽しく作業をしていました。

今後、完成した遊具は、みとろの丘のドッグランに設置される予定です。

森さん、スタッフさん、ありがとうございました

JAかこがわ食材学習 ~ 6年家庭科 ~ 10月30日

イチゴ農家さんから、私たちが食べる食材ができるまでのお話を聞きました。はじめにクイズが2問。

1.これは、野菜か果物か⁈

2.この野菜はどの部分を食べるの⁈実か花か、茎か葉かつぼみか?

残念ながら、全問正解者はいませんでした。

次は、イチゴができるまでのお話。畝は農家さんの膝の高さくらいにすることや使う肥料は自ら培養して作ること、ミツバチを放して交配させること、また、安定的に供給するために農薬を使うけれど、新しい防除として、イチゴを食べるダニを食べるダニが開発されたことで農薬を使う量が減ったこと等、写真や動画を交えてわかりやすくお話してくださいました。初めて知る情報に、時折「え〜っ!」の声が聞こえる場面もありました。

その他、無人で動く田植え機やラジコンで動く草刈り機など、最近の機械についてのお話や、害獣の被害についてのお話を聞いた後、「害獣の肉は食べるのですか?」という質問が出ました。

最後は、希望者のみ、いろいろな肥料の匂いを確かめたり、アライグマの剥製を近くで見たりして、お話の振り返りをしました。

次は12月に、かこがわ食材を使った調理実習に取り組みます。

消ちゃん先生来校!! ~ 3年社会科 ~ 10月30日

3年生の社会科では、消防署などが地域の安全を守るために、地域の人々と協力して火災の防止に努めていることを学習します。今日は、加古川市中央消防署両荘分署より、GT(←「消ちゃん先生」といいます!)をお迎えして、火災について学びました。教室でのお話に引き続き、校舎内の防火の仕組みや実際に火事が起こった時の初期対応について(水曜日)消火器を実際に使って実演をしました。いざというとき、こういった経験をしているのとしていないのとしていないのとでは、心のパニック度が違うような気がします。

消ちゃん先生、ありがとうございました。

幼児ふれあい体験 ~ 9年家庭科 こども園に訪問 ~ 10月30日

9年生が家庭科の授業の一環で両荘ユニット内にある「都台こども園」さんにご協力をいただき、幼児ふれあい体験に行かせていただきました。普段見せない表情で、こども園の園児たちと奮闘している生徒は本当にかわいかったです。この活動のねらいは、幼児とのよりよい関わり方について考え、工夫することです。園全体に広がる笑顔から、個々の場面で、小さいお子様との関わり方について、しっかり考えることができたことだと思います。都台こども園さんの全面協力に感謝いたします。ありがとうございました。

第77回加印地区中学校連合音楽会 ~ 7年生が出演 ~ 10月29日

今日はSHOWAグループ市民会館で、連合音楽会が開催されました。スポーツフェスティバルが終了して間もなくでしたが、時間を見つけて練習していました。

曲目は「君は君でいい」「風になりたい」。合唱とボディーパーカッションです。会場は撮影禁止なので、画像・映像はお届けできませんが、生徒たちの美しいハーモニーは学園祭(カルチャーフェスティバル)でぜひお聞きください。

みとろの丘で両荘の自然をChromebookで撮影・・ ~ 3年図工科 ~ 10月29日

3年生が、植物・動物問わず、みとろの丘にある自然を自由にクロームブックで撮影しました。本来なら、昨日行く予定でしたが、雨で延期になっていた活動です。どこを撮るか考えていると、普段の何気ない自然も違って見えたのではないでしょうか。

この写真は、後日の図工の授業で、自分の撮影した写真の中から1枚選び、4つ切り画用紙に絵を描く予定です。

社会見学「兵庫を知る」 ~ 4年校外学習 ~ 10月28日

28日(月曜日)、バスに乗って4年生が校外学習に出かけました。

「丹波立杭 陶の郷」や「小野市伝統産業会館」を訪問し、体験や見学をしました。

自分の手で触れ、目で見ることを通して、社会科で学習した伝統工業について、より深く学ぶことができたようです。

第2回学校運営協議会 10月28日

第2回目の学校運営協議会が行われました。議題は「学園祭(スポーツフェスティバル)について(報告)」「学校中間評価について(報告)」の後、本日午前中にもお世話になった文部科学省CSマイスターの小西哲也先生に講話をいただきました。「学校を核にしながら大人も学ぶことが大切」「地域住民が一定の権限と責任をもって学校運営に参画する仕組みがコミュニティスクール」、学校には「困っていることをどんどん協議会の議題に挙げることが大切」とのご示唆をいただきました。そして、「協働」「熟議」「マネジメント」を学校運営協議会でやっていく必要があることがわかりました。講話の後半は、「熟議」の訓練として、いくつかのお題をグループで積極的に議論しました。実際に他の学校で起こっている「熟議」の内容を話し合う場面もあり、それぞれが自分の考えを言い合うことでまさしく「協働」につながっていることが実感できました。本校の学校運営協議会委員の皆さんのパワーを感じた会となりました。

これからの学校 ~ 家庭教育大学 ~ 10月28日

今日は、学校づくり、地域づくりをテーマに家庭教育大学が開かれました。

最初に、「両荘みらい学園における学校創成期の取組」を校長より話をし、続いて、文部科学省CSマイスター小西哲也先生より、「これからの時代の学校〜コミュニティスクールの可能性」について、講話をいただきました。これからの学校をどう下支えするかについて、今こそ地域の力が学校教育には必要であること、学校と地域はWin Winの関係が必要であることなどを熱く語ってくださいました。

最後には、PTA会長がグループワークの場を設けました。お題は「地域と学校、PTAの理想的な関係性、現状の問題点、解決策などについて」です。時間がない中ですが、付箋に思いを書いて交流しました。

今日の講話やグループワークを、グラフィックレコードしてくださったのが、地域福祉活動アドバイザー(播磨町社協)・ひょうご地域計画推進アドバイザー(兵庫県)の川原諭さんです。端的にまとめられたものがビジュアルで示されているので、振り返りにはばっちりでした。

とても2時間半というロングランの時間でしたが、実り多い家庭教育大学でした。小西先生、川原さん、参加してくださった保護者・地域の皆様、そして、このような機会を作ってくださったPTA役員の皆様、ありがとうございました。

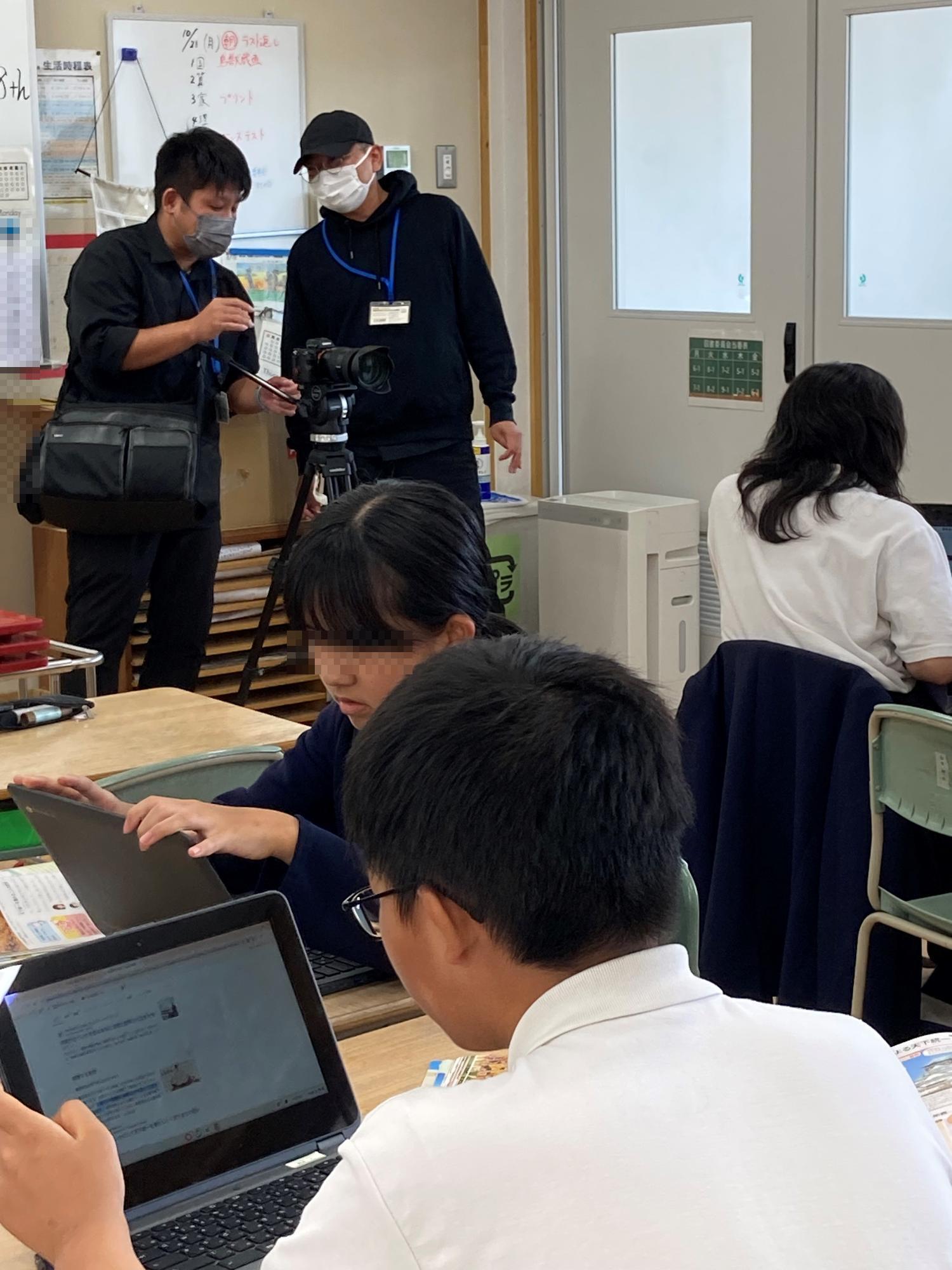

加古川市のプロモーションビデオの取材がありました 10月25日

加古川市でプロモーションビデオを作るとのことで、両荘みらい学園でのICTを活用した授業風景も取材に来られました。

今のところではありますが、万博の兵庫県ブースの中の加古川市コーナーで流すことをイメージしているとのことでした。

ギャンピン小学校からお返事が来たよ! ~ 5・6年 ふるさとみらい科 ~ 10月25日

先日、自己紹介など「はじめまして」の気持ちを込め、台湾のギャンピン小学校のお友達に送ったお手紙の返信が届きました。簡単な英語で書いてあり、みんなしっかり読んでいました。海外のお友達と気もちがつながった瞬間です。

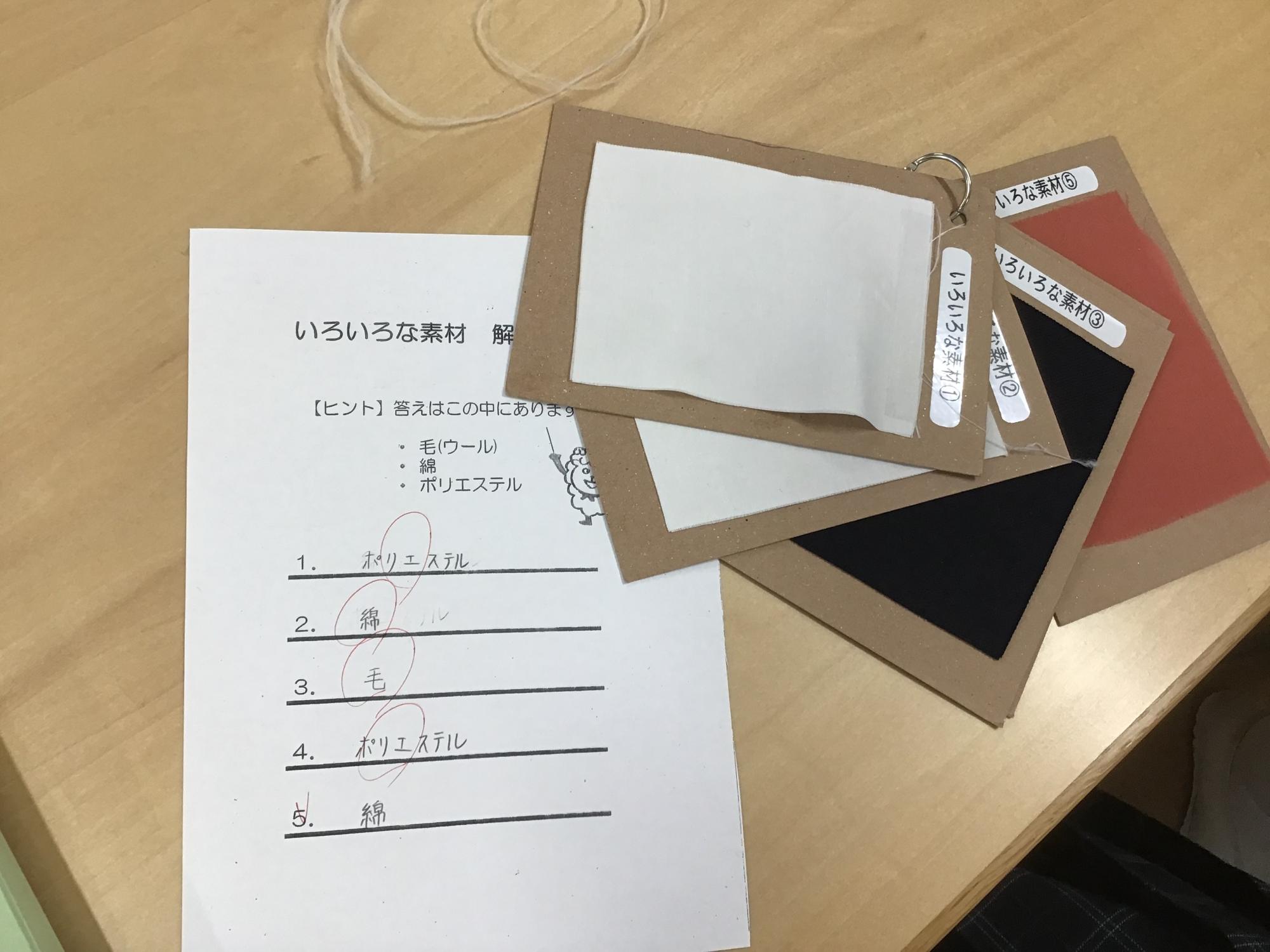

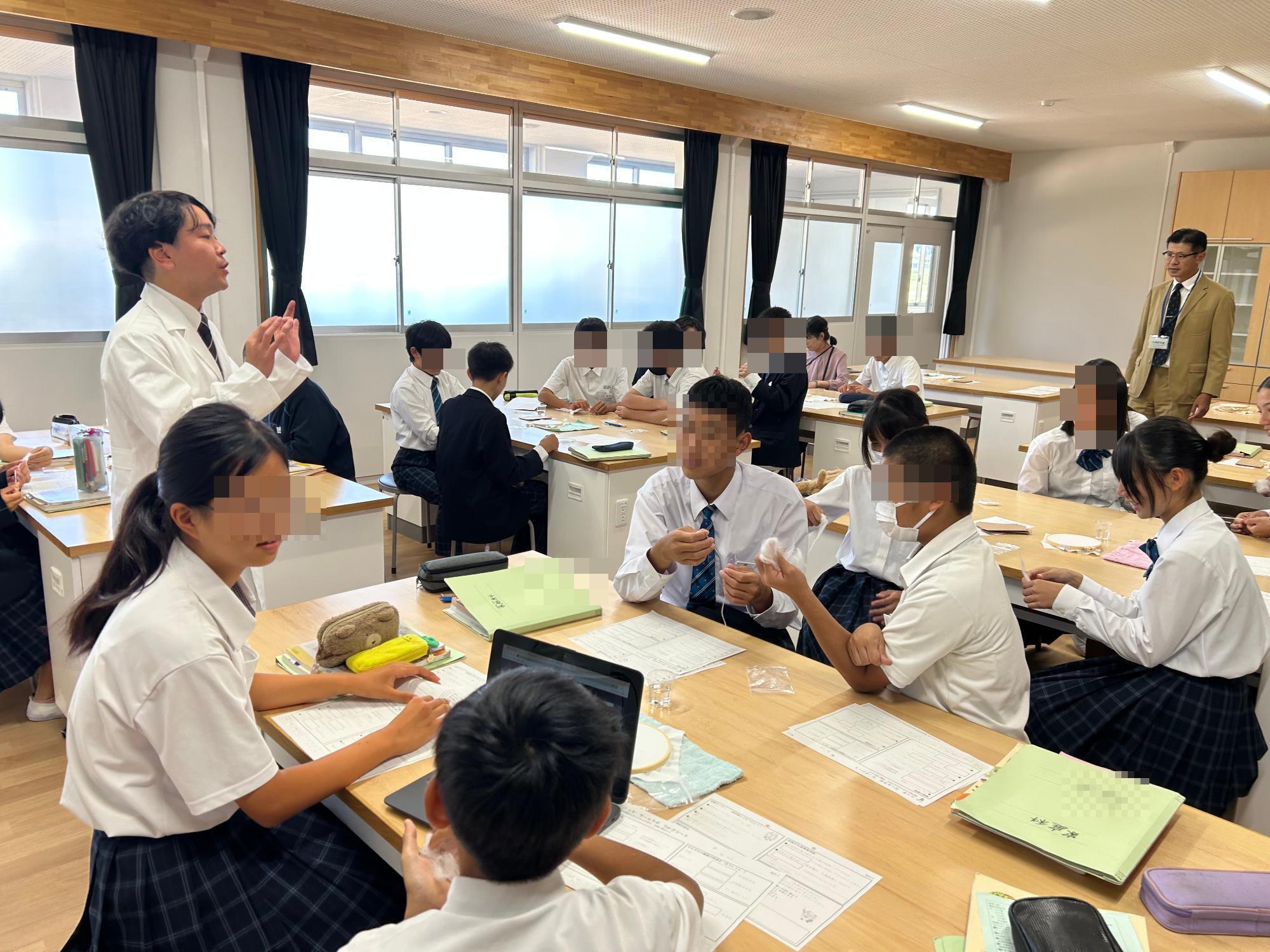

「ウールラボ」講師を招いての授業 ~ 8年家庭科 ~ 10月25日

本日は、8年生の家庭科の授業で、日本毛織株式会社(ニッケ)より3名の講師の先生にお越しいただきました。

ニッケという名前は、加古川では馴染み深い名前ですが、実は服の素材や繊維を扱っておられる会社です。

授業では、綿やウール、ポリエステルの特徴や、適切なお手入れの方法を実験やクイズを交えながらグループワークを中心に、体験的に学んでいました。

また後半は、廃棄医療の問題や、途上国の労働環境問題、海洋汚染問題など、SDGsを自分事として考えるきっかけとなる授業となりました。

普段、何気なく着ている制服も、どれだけ軽く、どれだけ涼しく、どれだけ動きやすいかを考えて作られていることを知り、自分たちにできることは何かをグループごとにしっかり考えることができていました。

限りある地球の資源を大切に活かし、みんなが笑顔で生きる世界、そんな未来へとバトンをつないでいけるといいです!

かいぼり体験 ~ 5年 ふるさとみらい科 ~ 10月25日

5年生が「ふるさとみらい科」で「かいぼり体験」を行いました。10月9日の事前学習でお世話になった岡田先生と木下先生です。薬栗町内会さんが管理しておられる「下池」での活動です。

風がすこしあったものの、気候のいい中、活動が進みました。最初は、岡田先生と一成先生からこの池に生息している生き物の説明や泥地の歩き方を聞きました。この行事は昔から町内会の行事だったということ、そして当時はとった魚を焼くにおいが村のあちらこちらからしていたことなど興味深い話も聞かせていただきました。

いよいよ池に入ると、最初は「冷たい」など叫んでいましたが、最終的には、外に出るよりも、水の中のほうが温かかったようでした。魚を取ったり、カメを捕まえたり、はたまた泥とたわむれたり・・・学習で経験しなかったら、一生経験しないままの子どもも多いかもと思いました。フナ・コイ・ヤマトヌマエビ・手長エビ・ミシシッピアカミミカメ・二ホンナマズ・などの生き物にも触れることができましたが、上空には、コウノトリ・・・。こんなにも自然を身近に感じ、子どもたちも満足だったと思います。

この活動は、東播磨県民局が、水辺地域づくりの一環である「ため池ふるさと教育プログラム」として、両荘みらい学園を支援しています。今日は、東播磨県民局、北播磨県民局の方も本校の支援に来てくださいました。岡田先生、一成先生、県民局の方々、ありがとうございました。

学園祭-スポーツフェスティバル- ~9学年みーんなで頑張りました~ 10月23日

1・2年「72羽のツバメたち」

今日は学園祭(スポーツフェスティバル)。天候が不安定で非常に心配しましたが、天候が回復傾向にあること及びグランドコンディションを総合的に考え、最終的には子どもが十分なパフォーマンスを出せるか否かを考え、延期にせず、「予定通り実施」しました。

3・4年「エイサー 笑顔のまんま」

5・6年「Bon Voyage ~未来へ航る~」

7年「Jump!!」

9か年がそろったスポフェスは、子どもも教員も経験がありません。その分、あれこれ模索しながら準備をしてきました。学園会(生徒会)では、「どの学年も楽しめる演技」をしようと本当にあれこれシミュレーションをして全校演技を考えてくれました。決して教員がつくるのでなく、「自分たちの学校は自分たちでつくる」という両荘の先輩たちが残した思いを実現してくれました。PTAの方にもうんと下支えをしていただき、大変お世話になり、ありがとうございました。何もないところからつくる大変さを感じつつも、やり切った達成感は子ども、PTA、教職員、みんなが感じた一日でした。新たな文化がまたスタートしました。

全校生:学園会演技「Bling-Bang-Bang-Ball」

全校生:学園会演技「Bling-Bang-Bang-Ball」

全校生:学園会演技「Bling-Bang-Bang-Ball」

8・9年「花咲け 青春の力~青春のフェスティバル」

8・9年「花咲け 青春の力~青春のフェスティバル」

8・9年「花咲け 青春の力~青春のフェスティバル」

9年生が加古川市の代表として「ひょうご教育の日」に出演しました 10月20日

兵庫県では、急激に変化する時代の中で、これまで県教育が大切にしてきたもの、取り組んできたもの、新しい時代の教育に求められているものなど、社会全体で、教育を見つめ直し考える機会を設けることを通して、一人一人の子どもたちの成長を支える当事者としてお互いに支え合い協力しながら、子どもたちの学びや成長を支えていけるよう、11月1日を「ひょうご教育の日」と定めています。(当日配布パンフレットより)

10月20日(日曜日)は、兵庫県教育委員会(播磨東教育事務所)主催の播磨東地区イベントして、各市町の取組がステージ発表、パネル発表形式で発表されました。加古川市からは、両荘みらい学園9年生2人が「両荘みらい学園1回生による学校紹介『Our School ~Well-being Town Project & Friendship Project ~』」をパワーポイントをつかって20分にわたって発表しました。英語に注力する学校として、その成果を示すべく、日本語の紹介に加えて、同じ内容を英語でも紹介していくようにしました。今年度の取組だけでなく、2年前から、プレカリキュラムとして行った内容も伝えることができ、大変充実した内容で発表してくれました。

はばたんも登場しました

発表後、小南加古川市教育長より、ねぎらいをことばをかけていただいた生徒

当日はパソコンをセットし、パネルの他の情報を伝わるようにしました

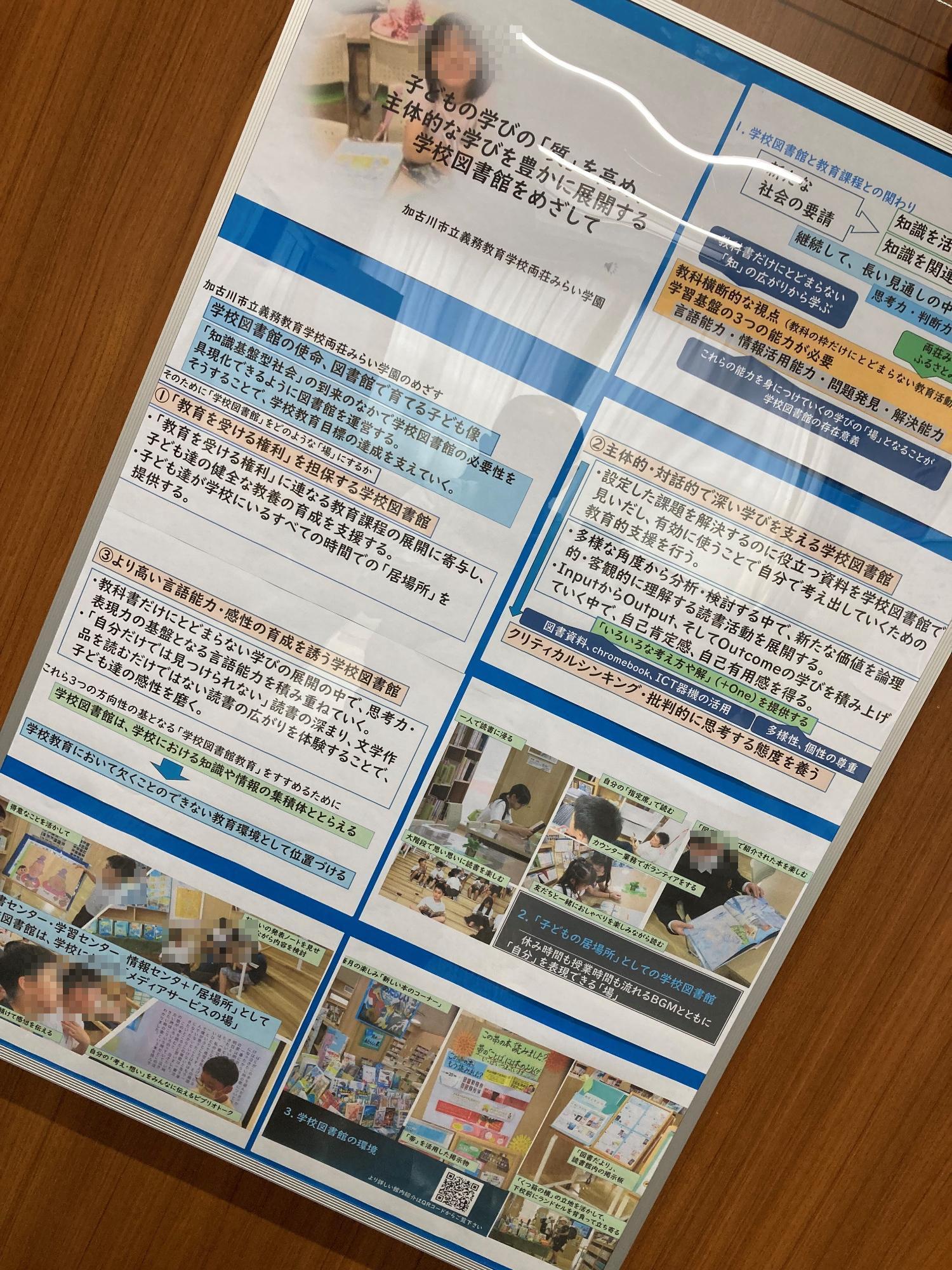

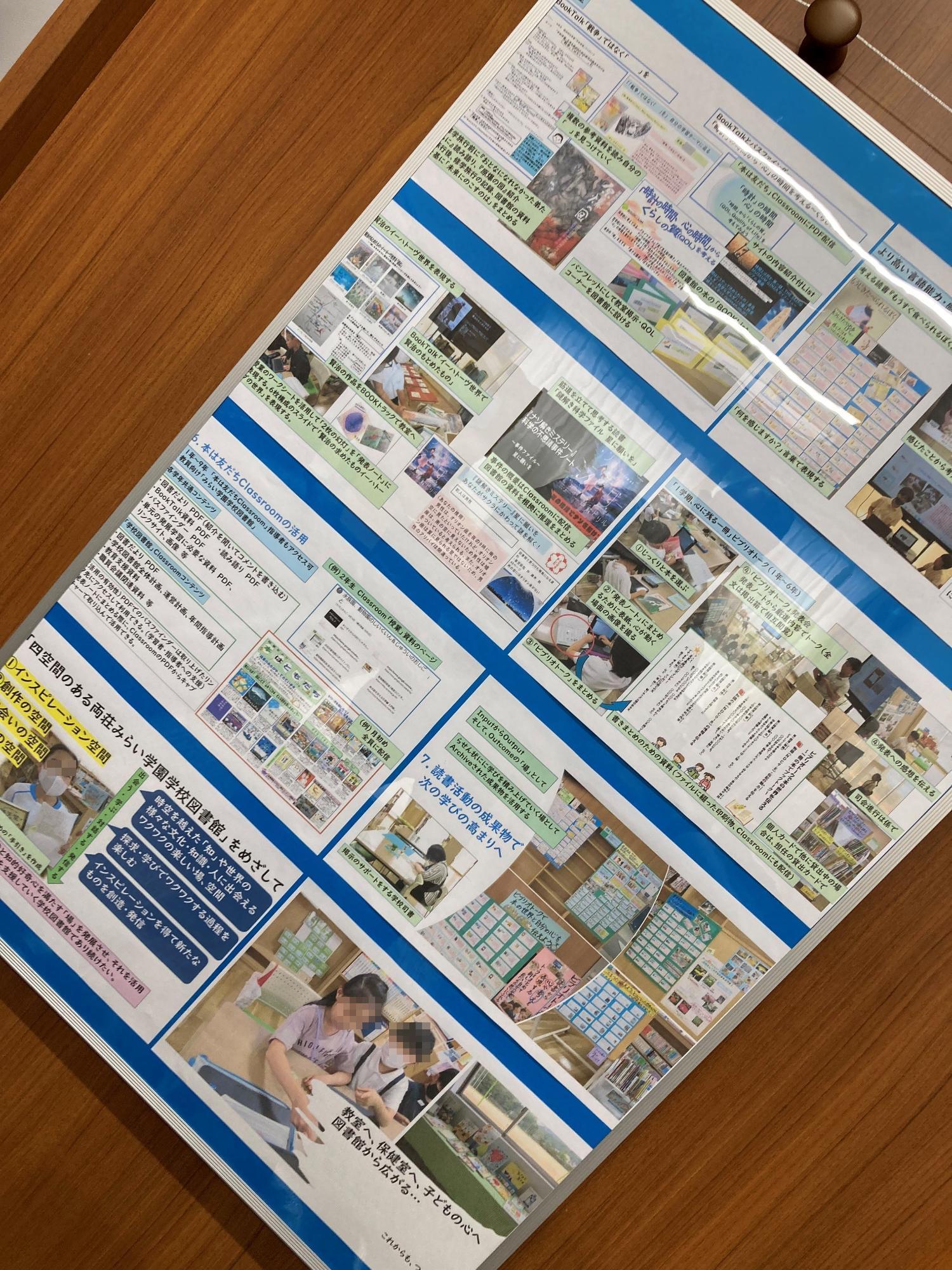

パネル発表では、本校が誇る学校図書館の取組を発表しました。こちらは、まさしく開校後半年の内容が多岐にわたり示されています。理念にあたる部分に加えて、普段の授業も紹介され、先行研究としての充実を伝えるこできたと思います。これからの時代の図書館教育、ますます注目を集めると思います。

(こちらをクリック!パネル発表の一部です)学校図書館環境支援に関する情報

パネル抜粋 その1

パネル抜粋 その2

きれいな虹がでました 10月18日

午後、来週のスポーツフェスティバルのテントを教職員で準備していたところ、学校の北側に大きな大きな虹がでました。めずらしく端から端まで見え、空気も澄んでいたせいか、色鮮やか。。ちょうど休み時間になり、子どもたちは廊下から「めっちゃきれい!」と連発。クラス種目の長縄を運動場でみんなで掛け声を合わせて練習していたクラスもあり、虹をバックに美しい青春の姿を感じました。

2回目のNZラザフォードカレッジとのオンライン交流 〜 8年 〜 10月17日

7月に引き続き、8年生がNZの学校とオンライン交流をしました。前回は、自己紹介から始めましたが、今回は、グループごとに、日本の歌手、アニメ、観光地など自分たちでテーマを決め、スライドにまとめてプレゼンしました。英語でコミュニケーションをとるわけですから、自分たちが考えた内容を伝えることは大切ですが、英語を話すことに物怖じしない生徒たちになっていることに学校としてはこの活動の成果を感じます。まさしくグローバルな資質へのアプローチと言えるのではないでしょうか。この活動も、NZ側の了解さえ取れれば、毎年8年生で続けていきたいと考えています。

生徒の感想は・・・

☆伝えるためにはゆっくり言ったほうがいいのかなと思った

☆英語がわからなくても、表情でも伝わる気がした

☆はじめてと思えないぐらい楽しく喋れた

事前に考えた生徒の原稿

グループ内の欠席者の関係で一人で頑張る生徒!しっかりやりきりました 立派!!!

山手ブロック秋季交流学習会 ~ わかば学級・さくら学級 ~ 10月16日

山手ブロック(山手ユニット&両荘ユニット)に所属するお友達が集まって、ニッケパークボールでボーリング大会を行いました。他校のお友だちとの交流をねらって、レーンで一緒にプレイする学校はあえて混ざるようにグルーピングしてあります。プレイ中、たくさんピンが倒れたときには、みんなで喜ぶ姿も見られ、アットホームな中で、時間が進んでいきました。

司会等は、本校の後期課程の生徒たち。きちんとできている姿がりりしかったです。

3年&4年 稲刈り体験 with 上荘町老人クラブ連合会 10月15日

秋晴れの中、6月に田植えをした稲を収穫しました。今回も上荘町老人クラブ連合会のお世話になりながら、黄金色に実った稲を収穫します。ある児童は「昨日の休みに3つ(3面)稲刈りしてん。機械やけどな・・・・」と言っていました。今日は手刈り体験です。ギザギザ鎌をつかって、自分たちの植えた稲を順調に刈っていきました。そして、刈った稲穂は、お手伝いいただいているボランティアさんに渡していきます。田に散らばってる稲穂を丁寧に拾っている児童もいて感心しました。その後ボランティアさんが稲穂をコンバインに入れ、(稲穂から籾をはずす)脱穀をして今日の作業は終わります。

令和の米騒動といわれる昨今。稲作の大切さを感じたでしょうか。老人クラブのみなさん、まだまだ暑い中、ありがとうございました。

一本一本丁寧に拾っていました

毎週水曜日は「English Day」 ~ 昼の委員会主催放送で英語に挑戦 ~ 10月9日

両荘みらい学園のカリキュラムの特徴のひとつに英語科の取組があります。水曜日は、毎週「English Day」にしています。具体的には、昼休みの給食中の放送を放送委員会の担当の児童が簡単な英語を使い放送しています。そして、その後、ALTで来ていただいているEFRAIN(エフレン)先生が英語で短いDJをしています。英語の時間だけでなくネイティブの発音を聞く機会を少しでも増やしていきたいと考えています。発達段階により、難しさもあると思いますが、毎週日常で英語の放送が聞こえてくる環境に意味を感じています。「継続は力なり」・・・しばらくは続けます。

☆ここをクリック! 英語科全体構想(開発中ですが・・・・) (PDFファイル: 469.2KB)

かいぼり体験事前学習 〜 5年 ふるさとみらい科 〜 10月9日

今日は5年生「ふるさとみらい科」でかいぼり体験の事前学習を行いました。かいぼりとは日本の伝統的なため池の管理方法で、稲の収穫後の冬に、ため池の水を抜いて干し、底にたまった泥を取り除いて、ひび割れや水漏れがないかを点検する作業のことです。これは従来、薬栗町内会の行事に上荘小学校が参加していたプログラムを引き継いだものです。今回のGT(講師)は、岡田勝広氏(薬栗)と木下一成氏(薬栗)です。岡田先生は、かいぼりのフィールドであるため池を管轄されている薬栗町内会長で、そして、木下先生は、自然環境を守り再生し、人と自然が共存することのできる社会の構築を目指す会社を経営されています。

1時間目は、木下先生の講話です。地球上の生き物の量は「植物82%、最近13%、動物はわずか0.3%」「細菌がないと生き物は暮らせないので共存するしかない」というところから講話が始まり、人間が生きていくための淡水の必要性や淡水を大切にしないといけないこと、そして、ため池こそ淡水を保管(保存)しているところであること、「水清くして魚住まず」についてなどを教わりました。

2時間目は、岡田先生の講話です。実際にかいぼり体験に行く「下池」について教えていただきました。近くにある「上池」も薬栗町内会では、農業用水に使うので、かいぼりをするそうです。下池のすぐ横にある中池は、下池の水量が少なくなったときの補充用の池とのことでした。両荘地域は、豊かな田んぼが広がっています。ため池は、まさしく第1次産業を支えるために先人たちが大切にしてきたものです。かいぼりでは、雑魚取りを体験します。魚等の捕獲、希少種の保護、外来種の駆除、ごみの撤去、地域の交流などを目的としていると言われていました。

この学習を終えて、天候にもよりますが、10月25日に5年生みんなで環境学習の一環としてかいぼり体験を予定しています。

防災講話&防災訓練 ~ 7年・8年 ふるさとみらい科 ~ 10月8日

今日は7年・8年生を対象に、防災講話・防災訓練を行いました。

5時間目の防災講話の講師は、自衛隊兵庫地方協力本部長の福森秀樹氏です。防災に関わる話として、いわゆる「災害派遣」についての話をしてくださいました。今年の1月の能登半島地震も、帰省の最中だったそうですが、能登地方がご自身の管轄地域だったということで、地震後その日のうちに遠方にある勤務地に戻り、災害派遣への対応をされていたそうです。現地では、発災後1時間後には輪島分屯基地の隊員の方々は活動を始めたということでした。その後、全国から自衛隊員が集められて、支援が行われ、人命救助、生活支援、物資輸送、道路啓開等をこれまでで一番長期に渡る244日間実施されたそうです。生活支援(給水・給食・入浴)、行方不明者の捜索など、ニュース映像では誰もが見たことがあるようでしたが、説明と実際の画像により、これらの活動は命に直接関わることが実感として伝わってきました。トイレも非常に難しい問題で、隊員のみなさんも食べるものを減らしてでも排泄を少なくする努力をしていたそうです。最後には、自助・共助・公助が大切であると講話を締めくくられました。

6時間目は運動場芝生面にでて、防災訓練です。自衛隊の隊員の方々が講師になり、応急担架を使った訓練、ロープワーク訓練などをグループごとで行いました。普段の訓練があるからこそ、いざというときに役に立つことがわかりました。

台湾 港坪(ギャンピン)小学校との交流の準備をしよう 〜 6年 〜 10月7日

両荘みらい学園では、前期課程5年・6年で台湾のギャンピン小学校と、後期課程8年でニュージーランドのラザフォードカレッジとのオンライン交流を計画しています。今日は、6年生で、オンライン交流の前に、ギャンピン小学校のお友達に送るお手紙(紹介文)に何をどのように書けば良いかをみんなで考えました。ポイントは、お互いに理解し合おうということ、言葉も伝えようとすること、つまり、お友達になりましょうという「まごころ」が一番大切であると学びました。

書いているお手紙は・・・「わたしの名前は◯◯です。」を英語や中国語で書いていました。今は、Chromebookがあるので、知っている知識とネット翻訳の情報を駆使しながら、完成させていきます。「我的名字是◯◯」「我喜勸的是昆蟲」「I can play ◯◯.」

避難訓練実施しました ~ 訓練:調理室から出火 ~ 10月3日

真剣かつ集中して訓練に参加する8年生。実に立派でした。

火事を想定して、全校生で避難訓練を実施しました。「おはしも」の確認、姿勢の確認、口をハンカチなどで覆うことの確認、そして避難ルートの確認など、多くのことをチェックしました。避難訓練は、命を守る訓練です。真剣に行うことの大切さも伝えました。

前期課程児童集会 10月3日

高学年のリーダー性を高めようと意図した児童集会。今回で2回目です。6年生からは、もくもく掃除をみんなで協力して頑張ろうと呼びかけました。今の現状をみて、課題意識をもった6年生が自分の言葉で語りかけてくれました。5年生は自然学校を終えての言葉、4年生はこのエトセトラ(上半期)9月27日にお伝えした1stステージの話し合いでの内容を一生懸命伝えていました。

秋季交流校外学習 in 日岡山体育館 ~ さくら学級 ~ 10月2日

市内中学校の特別支援学級の仲間たちが日岡山体育館に集まり、交流を深めました。

しっぽとりゲーム、ドッジビー、ボール送り等、学校対抗で非常に盛り上がりました。スポーツの秋に心地よい汗をかきました。「楽しかった~」「違う学校の友だちともしゃべれた!」など充実した様子です。会の中では、生徒代表あいさつなども頑張りました

会の終了後、みんなでお弁当を食べたり、写生をしたりして帰校しました。

加古川駅周辺の再整備に向けた学園会とのヒアリング 10月1日

加古川市では令和6年度から令和9年度にかけて、

「美味しい物が食べられる場所がほしい」「

更新日:2025年02月19日