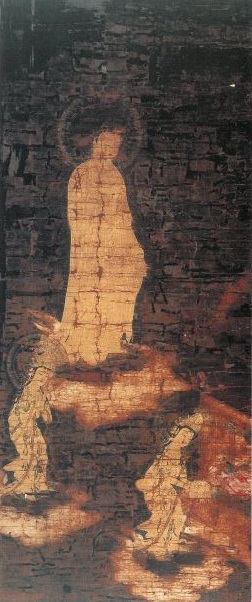

神吉常楽寺の阿弥陀三尊来迎図/県指定文化財

名称

阿弥陀三尊来迎図(あみださんぞんらいごうず)

数量

1幅

種類

絵画

材質及び技法

絹本著色、掛幅装

寸法

縦92.5センチ、横38.5センチ

時代

鎌倉時代末から南北朝時代/14世紀

所有者及び所在地

常楽寺(東神吉町神吉1413番地)所蔵

指定年月日

平成12年5月2日県指定(昭和63年1月14日市指定)

解説

平安時代以降、天台宗を中心に広まりつつあった極楽浄土に対する信仰は、10世紀後半に恵心僧都源信が『往生要集』を著した頃から急速に高まりました。以後、鎌倉時代までの記録には、人々が念仏結社を作り極楽往生を願ったことを記しているものが多く見られます。 そして、極楽浄土の再現を思わせる堂内装飾とともに、臨終の行儀を重視する法会や迎接曼荼羅(来迎図)の流行がはじまりました。鎌倉時代になると、阿弥陀如来の姿は、坐位説法から立像形式の遊行説法の形式が流行します。京都知恩院の二十五菩薩来迎図はその典型的なものです。

本図は、立像の阿弥陀如来と観音勢至の二菩薩が画面左上から右下の往生者に向かって来迎する姿を表しています。三尊とも痩身の悉皆金色身で表現され、頭光はいずれも透し表現で、着衣には細かで多様な切金が施されており、それぞれが雲上の踏割蓮華座に立っています。 往生者に近接した観音菩薩は両手に金蓮台を持ち、 勢至菩薩は合掌し、それぞれ前傾姿勢をとっています。この図く特徴的なことは、屋形に端座合掌する往生者が、僧侶ではなく瑠璃色に映る髪に朱と桃紅色の衣をまとった女人であることで他に例がありません。当時の往生に対する意識を知る上でたいへん興味深いものです。

本図は常楽寺において、恵心僧都来迎仏と伝えられており、文政4(1821)年に修補されたことが記録に残っています。

地図情報

この記事に関するお問い合わせ先

郵便番号:675-0101

住所:加古川市平岡町新在家1224-7(中央図書館2階)

電話番号:079-423-4088

ファックス番号:079-423-8975

問合せメールはこちら

- みなさまのご意見をお聞かせください

-

更新日:2025年04月30日