「ことばの力」育成プログラム

「ことばの力」育成プログラムによる学力向上をめざして

今後力を入れていくポイント

「ことばの力」の育成

全教育活動を通して「ことばの力」(話す、聞く、書く、読む)を高める取組の充実に努めます

「ことばの力」育成への取組として、

- 目的に応じて文章や情報の内容を読み取り、自分の考えや意見をまとめさせます。

- 自分の思考過程や理由を明確に表現したり、互いに意見を述べ合ったりさせます。

言語活動を生かした授業の充実が、より重要になってきます。

「ことばの力」育成プログラムを中心にすえた学力向上プランの推進

言語活動を生かした授業の充実を図るチェックポイント

授業の充実チェックポイント (PDFファイル: 80.9KB)

系統的な言語指導の充実

保育園・こども園・幼稚園・小学校・中学校を一貫した「ことばの力」育成プログラムを実践します。

「ことばの力」とは -文部科学省の言語力育成協力者会議「言語力の育成の方策について(平成19年8月報告)」で示された『言語力』をさします。

『言語力』とは、「知識と経験、論理的思考、感性・情緒等を基盤として、自らの考えを深め、他者とのコミュニケーションを行うために言語を運用するのに必要な能力」とします。

推進方法

「ことばの力」育成プログラム推進委員会を組織し、プログラムの検証・改善を進めます。

構成メンバー

・学識経験者(加藤 明 関西福祉大学 学長)

・学校関係者(幼稚園2名、小学校3名、中学校3名)

保育園・こども園・幼稚園と小学校の連携-保育園・こども園・幼稚園共通プログラムの実施

小学校に入学してくる子どもたちの不安を取り除き、スムーズにスタートが切れるきっかけとするために、市内の保育園・こども園・幼稚園が連携して、以下のような《5つの絵本、5つの歌、3つの遊び》を指導して、小学校への入口を、安心感でいっぱいにする取組を行っています。

5つの絵本

おたまじゃくの101ちゃん、はじめてのおつかい、はらぺこあおむし、ぐりとぐら、しょうぼうじどうしゃ じぷた

5つの歌

せんせいとおともだち、大きな古時計、世界中の子どもたちが、ホ・ホ・ホ、1年生になったら

3つの遊び

フルーツバスケット、ドッジボール、おにごっこ(こおりおに、いろおに、たかおに、けいどろ)

「ことばの力」育成プログラム

めざす子どもの姿

「ことばの力」育成プログラムは、自らの考えを深め、他者とのコミュニケーションを行うために、「ことば」を活用することができる子どもの育成を目指しています。

具体的にめざす子どもの姿として、

- ことば文化に関心をもつ子ども

- 自らの考えや思いをわかりやすく表現できる子ども

- 人との関わり合いを楽しむことができる子ども

- 学ぶ意義や目的を見い出すことができる子ども

の4つを設定しました。

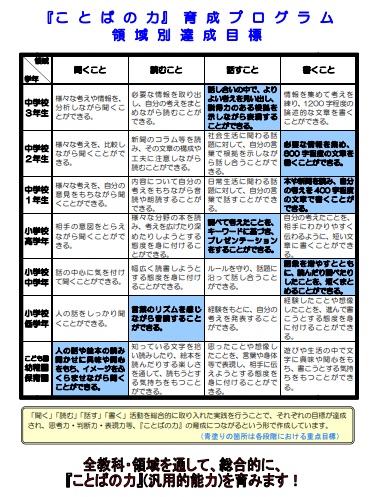

「ことばの力」を育てる領域別達成目標

上記のような「めざす子どもの姿」を育成するために、「ことばの力」について、「聞くこと」「読むこと」「話すこと」「書くこと」の4つの領域別達成目標を設けました。

「聞く」「読む」「話す」「書く」活動を総合的に取り入れた実践を行うことで、それぞれの目標が達成され、思考力・判断力・表現力等、「ことばの力」の育成につながるという形で作成しています。

重点達成目標

領域別達成目標の中から、保育園・こども園・幼稚園、小学校(低・中・高学年)、中学校(1・2・3学年)のそれぞれの発達段階で、特に重点的に取り組む領域に絞り込んだ「重点達成目標」を設定しています。

「ことばの力」育成プログラム

平成24年度から、「めざす子どもの姿」の育成を目指し、各学校園の実情に応じ、「重点目標」の達成に向けた保育や授業等の教育活動を展開しています。

平成28年4月には、内容をより具体的に改訂し、各校園でプログラム実現に向けた取組が進められています。

“ぐうっと”くる「ことばの力」作品コンクール

各学校において、自らの考えを深め、他者とのコミュニケーションを行うために「ことば」を活用することができる自立した子どもの育成を目指して、「ことばの力」育成プログラムに基づいた実践に取り組んでいます。

そこで、児童生徒が日常の学習活動の中で作成した作文や感想文、レポート、詩、短歌等を募集する「“ぐうっと”くる『ことばの力』作品コンクール」を開催することとしました。優秀な作品を表彰し、広く紹介することにより、各学校における「ことばの力」育成を推進します。

この記事に関するお問い合わせ先

- みなさまのご意見をお聞かせください

-

更新日:2022年08月05日