少年自然の家通信[令和3年1月]

本ページでは主に、少年自然の家・野外活動センターで見られた光景や少年自然の家の取り組み等をブログ形式でご紹介いたします。

【令和3年1月31日更新】

- 「[令和3年1月31日]イベントに向けて…」を追加しました。

【令和3年1月26日更新】

- 「[令和3年1月26日]今年の節分はいつもと違う?」を追加しました。

[令和3年1月31日]イベントに向けて…

少年自然の家で実施するキャンプ等の野外イベントの多くは小学生を対象としたものがほとんどですが、3月に実施するデイキャンプは中学生から満20歳までの青少年を対象としたイベントです。

そのキャンプを盛り上げてくれる野外活動指導員の皆さんが本日集まり、当日のプログラムの練習や準備を兼ねた研修を実施しましたので、その模様を少しご紹介しましょう。

今回のデイキャンプでは、昼食の野外炊さんで竹を使ったご飯炊きに挑戦します。竹を切り出して飯ごうの代わりとなる容器を作成中。

あわせて竹箸も作ります。

今回の研修では縦置き(筒状)と横置き(器型)の両方をテスト。こちらは縦置きバージョン。

こちらは横置きバージョン。ちょうどお米をといでいるところです。

お米と水を入れた竹の飯ごうをかまどへ。普通の飯ごうで炊くときと同じように、中の水をしっかりと沸騰させてお米を踊らせたらおいしくなるはず!

お米を炊いている間、並行しておかずも調理します。かまどの火に注目!具材を包んだアルミホイルをかまどの火の中に直接投入してホイル焼きを作ります。

完成!ご飯は縦置きも横置きも火加減にコツがいりそうかな…?

左は魚と野菜のホイル焼き。

他にも色々な具材を包んでホイル焼きを作ってみました。

[令和3年1月26日]今年の節分はいつもと違う?

緊急事態宣言が再び発出されたことで、少年自然の家でも一部イベントの中止や規模の縮小が決定しました。それにより、天体イベントで解説する予定だったものの、時期的に残念ながらお蔵入りとなってしまった話題がいくつかあります。

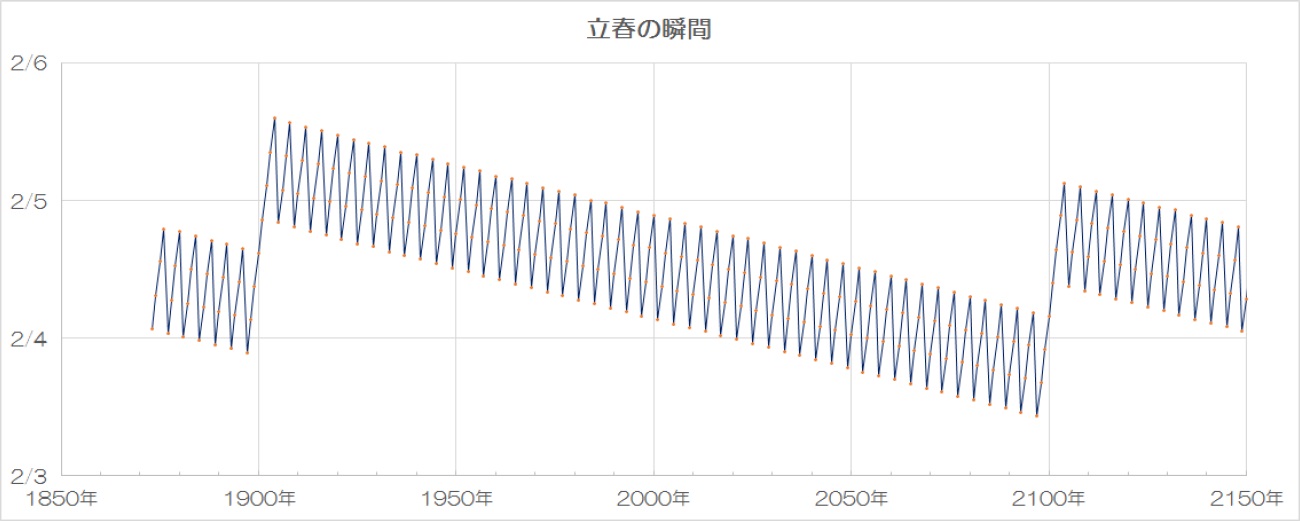

下のグラフもその内の一つ。「今年の節分がなぜ2月2日になるのか?」をイベントで解説するため、国立天文台で公開されているグラフを参考にして作成したものです。

<立春の瞬間の日時を示すグラフ>(詳細な解説は別途記載)(ステラナビゲータVer.9調べ)

豆まきで知られている一般的な「節分」は暦の上で季節の変わり目を指す「立春」の前日にあたり、その「立春」がいつになるかは太陽の位置を基準にして決定されます。

その年々で立春の瞬間が2月何日の何時何分にあたるかを調べてグラフにしてみました。

1年の長さはぴったり365日ではないため立春の日時は毎年約6時間ずつずれていきますが、4年に一度のうるう年にほぼ同じ日時へ戻ってくる4年サイクルが出来上がっていることがグラフからもわかります。2020年までの36年間はこの立春の瞬間がすべて2月4日に収まっていたため「節分は2月3日」というイメージがその間にだんだんと定着していきましたが、4年サイクルにもわずかなズレがあり、それが積み重なった今年2021年、立春の瞬間がついに2月3日の夜遅くへと食い込んできました。これにより、今年は「2月3日の立春」の前日として「2月2日が節分」となったわけです。この「2月2日の節分」は当面の間4年に1度現れ、その先は2100年までの間に「2月2日の節分」の頻度がだんだん増えていくことになります。

イベントではグラフを見ながら口頭で解説を行う予定だったため冒頭のように注釈を加えてないグラフを使用する予定でしたが、今回ここでご紹介するにあたってグラフに解説を付け加えたものも作成いたしましたので、ぜひこちらもご覧ください。

更新日:2023年04月28日