少年自然の家通信[令和3年2月]

本ページでは主に、少年自然の家・野外活動センターで見られた光景や少年自然の家の取り組み等をブログ形式でご紹介いたします。

【令和3年2月21日更新】

- 「[令和3年2月19日]『月面X』を観察(続)」を追加しました。

【令和3年2月19日更新】

- 「[令和3年2月18日]この木、何の木?」を追加しました。

- 「[令和3年2月19日]『月面X』を観察」を追加しました。

【令和3年2月7日更新】

- 「[令和3年2月7日]『バーチャル』無料散策日(2月号)」を追加しました。

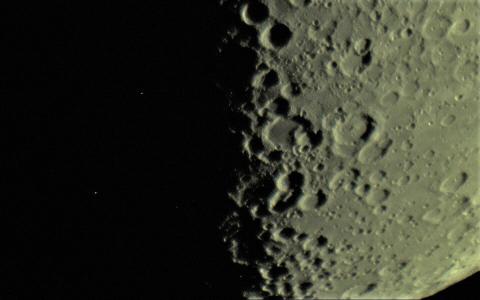

[令和3年2月19日]『月面X』を観察(続)

先日の記事でもご紹介しましたように、月面のとある場所にアルファベットの『X』のような形が浮かび上がる『月面X』という現象を19日夕方に観察できました。

当日の記事ではスマホやコンデジで撮影した画像を速報的にご紹介しただけでしたが、CCDカメラ等を使って撮影した残りの画像を今回ご紹介いたします。

月の表面に浮かぶ『月面X』。(強調処理を施しています。)

欠け際の下4分の1から3分の1あたりに小さいですが『X』の形がうっすら確認できると思います。

(↓大きい画像はこちら)

『X』の部分を拡大して撮影。(強調処理を施しています。)

拡大してマジマジと見てしまうと、ラインがまっすぐじゃない上に所々でブツ切りになっているなど、あまりきれいな『X』の形ではないことに気付いてしまいます(苦笑)

どちらかというと『月面X』はあまり拡大せず引き目に眺める方がきれいな『X』に見える感じがしますね。

(↓大きい画像はこちら)

ところで、前回の記事の最後にクイズをお出ししましたが、ここでその答え合わせをしておきましょう!

問題として出したのがこちらの画像。

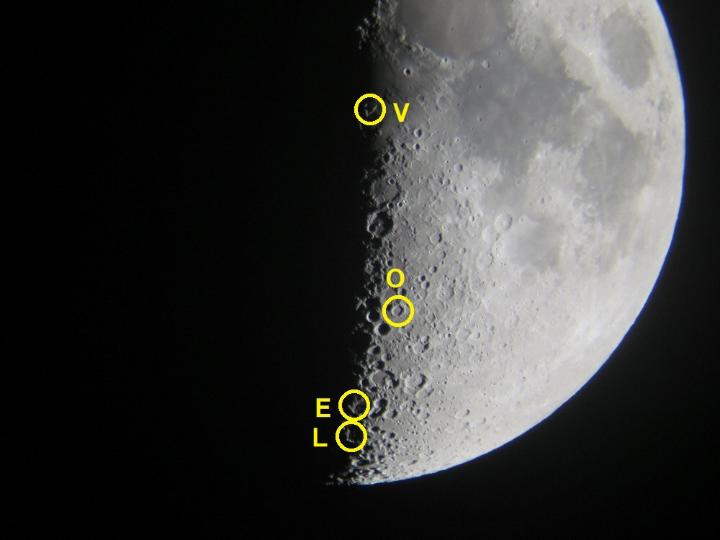

『月面LOVE』の各文字、『L』『O』『V』『E』それぞれのアルファベットの形がどこに隠れているか、という問題でしたが…

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

正解は・・・こちら!

いかがでしょうか。

一番上の『V』が、おそらく一番わかりやすかったのではないかと思います。

『O』については……………、まぁ、クレーターならどれでも『O』でいい気がしますね(;^o^)

一番下の『L』は少し目立たない位置にありますが、言われれば形がハッキリとわかります。

そして、おそらく一番難しいのが『E』。これだけ上下が逆さまになっている上に、形も少しくずれているので、残念ながら初見で見つけるのはほぼ不可能に近いかと…。

『月面E』の部分の拡大。(強調処理を施しています。)

『E』の下2本の横棒(逆さなので画像では上)がクレーターの一部でできているため丸まっており、拡大して見た場合はくずれた形が目立って逆にあまり『E』という感じには見えないかも。

『月面E』の周辺を引き気味に見た画像がこちら。(強調処理を施しています。)

『月面X』と同じで、こちらもあまり拡大せず遠目に見る方が「らしく」見える様です。すぐ下には『月面L』も写っています。

さて、次回『月面X』を観察できるのは、約2ヶ月後の4月19日(日曜日)の見込みです。

以降、6月17日(木曜日)、8月15日(日曜日)、10月13日(水曜日)、12月11日(土曜日)にも観察のチャンスが予想されています。

19日(土曜日)の記事にも書きましたが、『月面X』は日本で月が観察できる時間帯に、太陽の光が決まった方向と角度から月に当たらないと見ることができないため、上弦の度に見えるわけではありません。

このように『月面X』を観察できる機会は結構限られてしまい、年によっては1年の間で1回見られるかどうか、という年もあるぐらいで、実際、前回『月面X』を観察できたチャンスは2020年2月のことなので、今回はそれ以来、丸々1年ぶりの『月面X』でした。

対して、今回(2月19日)とあわせて今年2021年は6回のチャンスがあり、例年と比べて今年は非常にチャンスに恵まれていると言えるでしょう。

ちなみに、今年最後のチャンスとなる12月11日(土曜日)にはタイミングよく月見会の開催が予定されています。『X』が一番よく見えるタイミングから少しずれてしまいますが、まだ細い『X』の字が徐々に太くなっていく様子を大型望遠鏡でじっくり観察することができるでしょう。楽しみに待ちたいところです。

[令和3年2月19日]『月面X』を観察

『月面X』をご存知でしょうか?

10年ほど前から天文愛好家を中心に注目されるようになってきたある種の天文現象で、月面のとある場所にアルファベットの『X』のような形が見える、というものです。

その場所は何の変哲もないクレーターが並ぶ一帯ですが、その場所に太陽の光が“決まった方向から”、“決まった角度(高さ)で”差し込んだ時にだけ、その時に落ちるクレーターの縁(ふち)の影によって『X』の文字のような形が浮かびあがってきます。

条件がそろう機会があまり多くないため、ある程度珍しい現象と言えるでしょう。

まずはスマホで撮影。どこに『X』が隠れているでしょう?

『X』の周辺を少し拡大。中央少し下に『X』が見えていますがわかるでしょうか?

コンパクトデジカメに替えてさらに拡大してみました。中央の小さなバツ印のような形が『月面X』です。

スマホやコンパクトデジカメだけでなく、CCDカメラを使った撮影も行っており、18時45分現在も引き続き撮影をしています。明日以降、撮影した写真を整理し、後日またこの場でご紹介できると思いますので楽しみにお待ちください。

ちなみに、この『月面X』が観察できるタイミングにあわせて、何と観察できるアルファベットが他にもいくつかあります。

それは『月面LOVE』!

上の写真の中にも、『L』『O』『V』『E』それぞれのアルファベットの形が『月面X』と一緒に浮かびあがっています。さぁ、それぞれの文字がどこにあるか探してみましょう!

(答え合わせは次回の更新にて!)

[令和3年2月18日]この木、何の木?

先週の「『バーチャル』無料散策日(2月号)」の中でも取り上げたこちらのミカン科の木ですが、実(じつ)は毎年のように実(み)をつけているのを目にしているにもかかわらず、種類がイマイチはっきりしないままになっていました。f(^_^;)

先週は「ハッサク」かな?と推定して記事に掲載したこの木、今週になって改めて種類を調べてみたところ、どうやら「夏ミカン」の可能性が高そうです。

柑橘類、特にミカンのなかまは見た目がソックリなものが多く、図鑑やネットを調べてみると種類の見分け方が色々と紹介されています。ただ、果実の見た目の比較や市場に出回る時期の違いを元にしているものがほとんどのため、比較対象がない今回のような状態での判定は非常に困難でした。

今回、判断の決め手の一つに使ったのは「葉」の部分。

柑橘類の中には、葉のつけ根に「翼葉」といってエラが張ったような広がりができる種類がいくつかあるそうですが、最初に推定したハッサクもはっきりわかるほどに広がった翼葉ができるそう。しかし、例のミカン科の木の葉を改めて調べてみたところ、上の写真のように翼葉は目立つほど広がっていません。

その他の特徴も併せて調べたところ、夏ミカンである可能性が高くなってきました。

と、ここまでの話を事務所で話していたところ、工作館の指導員の一人から「倉庫の近くにあるのがハッサクでは?」との情報が!

早速見に行って探してみると、ミカン科の実が生った木を発見。実が生っていたのが非常に高い位置、しかも実の大きさも小さく数もかなり少なかったためか、これまで気付くことができませんでした。

葉を調べてみると、図鑑で見たような大きく広がる翼葉があることをハッキリと確認。実が通常のハッサクと比べて非常に小さいのが気になりましたが、栽培と違ってほぼ野生に近い状態で育っていること、その他の特徴も併せて考えると、こちらがハッサク、ボート小屋横のものが夏ミカン、でほぼ間違いなさそうです。

それぞれの木から実を採ってきて並べてみました。

夏ミカンとハッサクの見分け方の一つに「夏ミカンは皮が少しゴツゴツ、ハッサクは表面がツルツル(スベスベ)している」というものがあるそうですが、左の実だけしか見ていない先週の段階では、見た目がそれほどゴツゴツしている印象がなかったためにハッサクと思い込んでしまいました。並べてみてようやくそのゴツゴツ具合が何とかわかる、というレベルですね。

ちなみに...

せっかく採ってきたので試しに実食までしてみましたが、やはり栽培物と違って味はちょっと...(^∀^;)(苦笑)

(採取してからしばらく寝かせておくと少しは甘くなるそうですが...)

なお、今回は記事として紹介するために実の採取をしましたが、センター内の動植物の採取は原則禁止していますのでご注意ください。

[令和3年2月7日]『バーチャル』無料散策日(2月号)

少年自然の家の正面の湖畔駐車場に隣接する観察小屋のあたりでは、越冬で集まったカモにえさをあげる人の姿が多くみられます。普段は観察小屋から一段下がったすぐそば(画面左下の草付近)まで水面が迫っていますが、水位が下がって歩ける範囲が大きく広がっていました。

実は平荘湖は全体で一つの湖ではなく、北西部分に堰があって大きな池のようになっている部分があります。堰の上部の一部に切れ込みがあるため普段は一つにつながっているように見えるのですが、ここ最近は平荘湖本体の水位が大きく下がってしまっているため、北西の池部分と本体との間で水面に大きな高低差ができている面白い光景が見られます。

右図の赤丸の中が、平荘湖本体と堰で区切られている部分。上の写真は堰の北側から撮影しました。

頑張って旧アクア交流館の近くまで足を運ぶと、普段は水没して見ることができない古墳群が完全に姿を現していました。左(東側)が池尻5号墳、右(西側)が池尻6号墳。角度によっては5号墳の石室の形が遠目でもよくわかります。

野外活動センターの中。秋の落葉で緑は少なくなりましたが、そこから陽の光が差して思いのほか暖かく感じられます。

工作館の前に集まっていたヒヨドリたちの内の1羽。冬は木々の葉が落ちて見通しがよくなるため、他の季節に比べて野鳥を目にする機会が増えます。

洞貝山への登山口近くで、高い木のてっぺんでキョロキョロと警戒している鳥を発見。逆光で少しわかりにくいですがツグミと思われます。

ボート池の脇にあるミカン科の木。通信の11月号で紹介した際は青い実が大きくなりつつあるところでしたが、今はすっかり熟した黄色い大きな実をつけています。

たくさんの実がついていました。見た目と時期からして八朔でしょうか。

木の足元には何らかの生き物が食べていったあとが残っていました。おそらく野鳥と思われますが、中身だけ上手に食べていったようです。

ポニー牧場の近くには梅の木が何本か並んでいます。咲き始めはまだもう少し先かな、と思っていたら、その内の1本にはもう小ぶりな花がつき始めていました。

センター内で見かけたメジロ。花札のイメージでよくウグイスと間違われることが多いそう。

別の木では、木の実を食べるためたくさんのメジロたちが集まっていました。

地知行池(ボート池)を並んでただようマガモたち。本当はもっと近くで撮影したいところですが、平荘湖畔のカモたちとは違って全然人慣れしておらず、池にちょっと近づいただけでもすぐに池の奥の方へ飛んで行ってしまいます。

マガモに混じってカルガモが1羽。やたらと元気で、水浴びでもしているかのように頻繁に羽ばたいて水しぶきを上げていました。

更新日:2023年04月28日