少年自然の家通信[令和4年6月]

本ページでは主に、少年自然の家・野外活動センターで見られた光景や少年自然の家の取り組み等をブログ形式でご紹介いたします。

【令和4年6月22日更新】

- 「[令和4年6月22日]激レア!?明け方の空で『惑星直列』!」を追加しました。

- (19時)同記事に内容を追記しました。

[令和4年6月22日]激レア!?明け方の空で『惑星直列』!

実は今年2022年は春以降、日没後の夜空に惑星が全く見られないシーズンに入っています。イベントや宿泊団体の受入観望で天体観察のプログラムを提供している身としては少し寂しいところですが、その代わりに明け方の空が惑星たちで非常ににぎやかになっていることをご存知でしょうか?

明け方の空に惑星が集まりだしたのは3月半ばごろから。元々2月ごろから南東の空に金星と火星が見えていましたが、3月半ばになって土星が合流。4月中旬には木星も加わり、しばらくは惑星同士がお互い近づいたり遠ざかったりを繰り返していました。

6月に入るころになると惑星同士の間隔も広がって“集合”という光景からは離れつつありますが、そこへ新たに加わったのが水星。(太陽に最も近いため、肉眼で見える5惑星の中では一番観察が難しい惑星です。)

水星が加わったことで東の低空から南の空にかけて

「水星-金星-火星-木星-土星」

の順で5つの惑星が並んだ状態になっているのですが、この並び、何か気付くことはないでしょうか…?

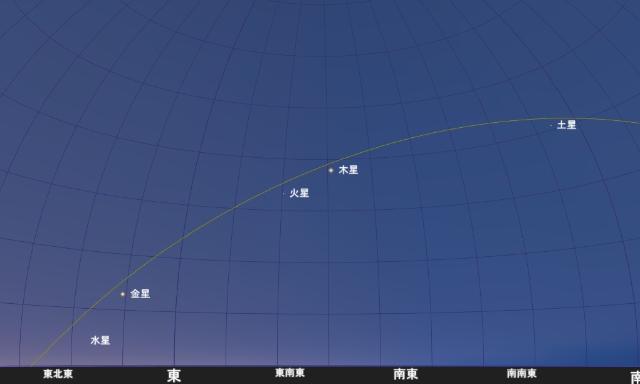

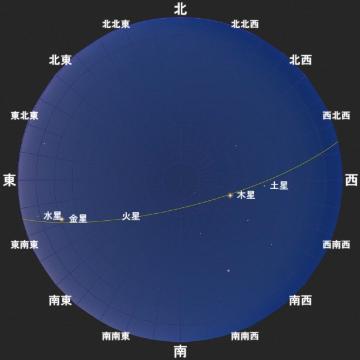

[図:2022年06月15日早朝(日出45分前)の東の空](黄色の線は黄道)

そう、何とコレ、惑星たちが太陽に近い順に並んでいるんです!

肉眼5惑星がすべて同時に同じ空で観察できる機会は度々訪れますが、このように惑星が順番どおりに並ぶことで(見かけ上の)『惑星直列』の状態で観察できる機会は滅多にありません。

「同じ光景を前回見られたのはいつだろう?」「次はいつ?」と気になったので、試しに調べてみることにしました。

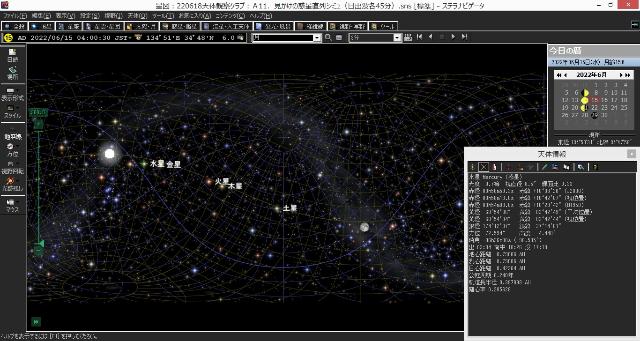

図は『(見かけの)惑星直列』の機会を調べている時の様子。

シミュレーションにはステラナビゲータVer.9を使用しました。

| 期間[*1] (0度以上) |

期間[*2] (5度以上) |

期間[*3] (+月) |

コメント | |

|---|---|---|---|---|

| 1921年 | 11月28日~ 12月09日 |

11月28日~ 11月29日 |

11月28日 のみ |

△ 惑星同士が両側に偏り |

| 1926年 | 04月25日~ 05月19日 |

(ナシ) | 05月07日~ 05月08日 |

△ 水星が低い &土星のみ大きく離れている |

| 1966年 | 08月13日~ 08月31日 |

08月14日~ 08月25日 |

08月15日 のみ |

△ 一部が直線的な並びからやや逸脱 &土星のみ大きく離れている |

| 2004年 | 12月15日~ 12月28日 |

12月18日~ 12月28日 |

(ナシ) | ○ ただし月はナシ |

| 2005年 | 01月15日~ 01月22日 |

(ナシ) | (ナシ) | △ 両端の水星+金星と土星が低い |

| 2022年 | 06月05日~ 07月08日 |

06月18日~ 06月27日 |

06月23日~ 06月26日 |

◎ 非常に直線的な並び |

| 2060年 | 10月23日~ 11月21日 |

10月26日~ 11月12日 |

11月17日~ 11月20日 |

○ 非常に直線的な並びだが間隔が大 |

| 2067年 | 03月04日~ 03月19日 |

03月04日~ 03月05日 |

03月11日~ 03月12日 |

△ 土星のみ大きく離れている &両端の水星と土星が共に低い |

| 2123年 | 01月17日~ 01月30日 |

01月17日~ 01月19日 |

01月18日~ 01月23日 |

△ 一部が直線的な並びからやや逸脱 &両端の水星と土星が共に低い |

- 期間[*1]:すべての惑星が地平線より上に見えている期間。

- 期間[*2]:すべての惑星が高度5度以上で見えている期間。

- 期間[*3]:金星と火星の間に月が見えている期間。

前後計200年程度にわたって機会を調べてみましたが、表にまとめたように肉眼で見える5惑星が順番に並んで同時に見える機会は、何と両手で数えられるほどしかありませんでした!

(次回、同様の機会が訪れるのは38年後の2060年まで待たないといけない模様。)

しかも、期間[*1]はあくまで地平線上に見えている場合をすべて拾い上げていますので、実際には水星や土星が地平線ギリギリにあって観察するのがあまり現実的でない場合も含んでいます。

(5惑星すべてがある程度の高さで見える期間は「期間[*2]」で記載。)

(前回2005年は両端の3惑星が地平線に近く観察が難しいため、実際に一直線に並んでいるといった印象とはならなかったと思われます。)

さらにコメントで追記した様に、一部の惑星が偏って集まっている箇所がある事例や、直線的な並びから逸脱して惑星が位置している場合もあるため、きちんと一直線に5惑星が並んで見える機会は実はほとんどありません。

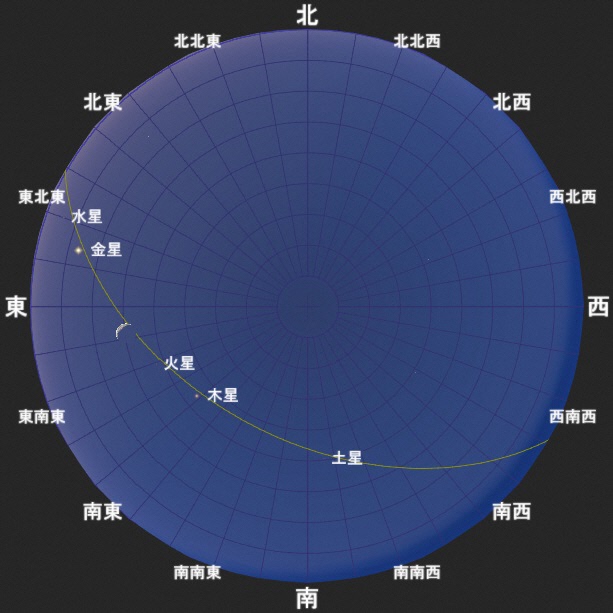

調べてみて、個人的にはこの200年間の中では今回(2022年)が一番きれいに並んで見えると感じました。

加えて、6月23日(木曜日)~26日(日曜日)の4日間は、地球の衛星である月が地球の代わりに金星と火星の間へ割り込んできます。これにより、“肉眼で見える太陽系の6天体がすべて太陽に近い順で一直線に並ぶ”という奇跡のような並びが見られるため、ぜひとも注目しておきたいところ!

(同じような光景はこの先100年は見られません!)

2022年の『(見かけの)惑星直列』(2022年06月24日早朝)

前回2005年の『(見かけの)惑星直列』(2005年01月16日早朝)

内惑星の水星と金星はともかく、反対側の土星まで地平線近くにあるため全容が非常に捉えにくい。

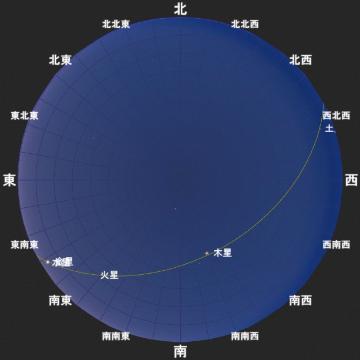

次回2060年の『(見かけの)惑星直列』(2060年11月02日早朝)

今回(2022年)と同じぐらいきれいに5惑星が一直線に並ぶ。ただし、月が金星と火星の間にやってくる時期までに水星の高度が大きく下がってしまう。

今回の期間中は日出の時刻が04時50分前後であり、その1時間前から30分前までにあたる03時50分ごろから04時20分ごろまでの約30分間が観察のタイミングとなります。

梅雨時で晴れ間が少ない時期であることに加えて早朝の出来事ではありますが、将来的にもまずお目にかかれないであろうこれらの珍しい光景を、早起きしてぜひとも目に焼き付けていただきたいと思います。

(オマケ)

06月23日の早朝には、この『惑星直列』に沿ってISS(国際宇宙ステーション)が上空を通過していく、というこれまた奇跡的なコラボレーションを目撃するチャンスがやってきます!

詳細については「国際宇宙ステーション(ISS)の加古川市上空通過予報」のページにて紹介していますのでそちらをご覧ください。

更新日:2023年04月28日