次はまさかの10年後!? 6月21日は部分日食![解説]

(注意)

このページは2020年(令和2年)の部分日食について解説した記事となっています。

6月21日(日曜日)の夏至の日、太陽が一年で一番高くまで上がり、昼の長さが一番長くなるこの日、天文現象の中では今年一番のビッグイベント「部分日食」が起こります!

日食は観察できるチャンス自体が少ない一方、きちんと準備と対策をしてあれば月食とならんで一般の方でも観察のしやすい天文現象です。梅雨の時期と重なるため天気が心配ですが、この次に加古川で観察できる日食は何と10年も先のこと(!!)になってしまいますので、当日もし晴れたならぜひ日食観察に挑戦してみましょう。

6月21日(日曜日)の部分日食について

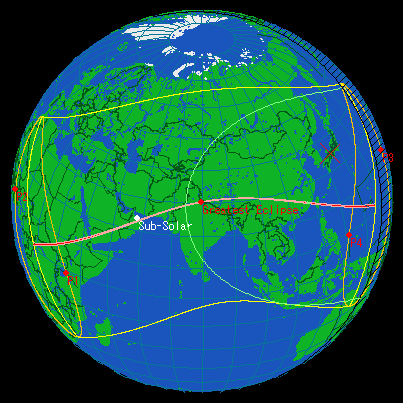

今回の日食では、アフリカ東部~南アジア~台湾にかけてのごく一部の地域にて太陽がリングのようになる「金環日食」を観察することができ、これらの地域に近いエリアでは太陽の一部のみが欠ける「部分日食」が見られます。(日食の種類については後述)

日本でも全国で「部分日食」が観察でき、特に沖縄や九州など南の地域ほど大きく欠ける様子を観察することができます。

加古川市立少年自然の家における、当日の日食のタイムスケジュール(およそ20分刻み)は次の通りです。加古川市内であれば、どこでもこの表とほぼ同じになります。

| 時刻 | 食分 | 高度 | 方位 | 方位角 | |

|---|---|---|---|---|---|

| (南中) | 12時02分28秒 | --- | 78.6度 | 南 | 180度 |

| 食の開始 | 16時05分26秒 | 0.00 | 36.6度 | 西 | 275度 |

| 16時30分00秒 | 0.27 | 31.6度 | 西 | 278度 | |

| 16時50分00秒 | 0.46 | 27.5度 | 西 | 281度 | |

| 食の最大 | 17時09分55秒 | 0.54 | 23.5度 | 西北西 | 283度 |

| 17時30分00秒 | 0.45 | 19.5度 | 西北西 | 286度 | |

| 17時50分00秒 | 0.24 | 15.6度 | 西北西 | 288度 | |

| 食の終了 | 18時07分41秒 | 0.00 | 12.2度 | 西北西 | 290度 |

| (日没) | 19時18分33秒 | --- | -0.4度 | 西北西 | 300度 |

- 食の開始・最大・終了の時刻のみ、エクリプスナビゲータVer.2.5より算出。他はステラナビゲータVer.9より。

- 食分とは、月によっておおわれた部分の太陽の直径の割合を表しています。おおわれた部分の面積ではありませんのでご注意ください。

- 方位角は真北を0度とし、そこから時計回りに一周360度で表現しています。よって、真東・真南・真西の方位角はそれぞれ90度・180度・270度となります。

【重要】安全に日食を観察するために

太陽は他の天体たちと違って、地球へ強力かつ大量のエネルギーを届けてくる天体です。何も対策をせずに太陽からの光を目に受け続けると、最悪の場合、目が見えなくなる(失明する)こともあって非常に危険です!

「太陽の見える部分が少なくなるなら、暗くなって目で見ても大丈夫じゃないの?」と思われる方が時々いらっしゃいますが、太陽の表面がすべて隠される皆既日食を除いて、太陽の一部がほんのわずかでも見えていると目がダメージを受けるレベルの光がやってきます!決して油断・過信のない様にお願いします。

対策1.遮光板をつかって観察しよう

太陽を直接見て日食を観察する場合は「遮光板(しゃこうばん)」を使いましょう。

太陽の光の強さを目に安全なレベルまで下げているだけでなく、太陽光に含まれている目にとって有害な種類の光も安全なレベルまで弱めてくれるため、安全に手軽に太陽を見て日食を観察できます。(ただし、連続して長時間観察し続けることは控えましょう。)

遮光板は「太陽メガネ」や「日食グラス」といった名前で教材店で取り扱っているほか、日食の時期が近づいてくると本屋さん(雑誌等書籍のふろく)や大型カメラ店、デパートやインターネットショップ等でも売られているのを見かけるようになります。

科学系雑誌や児童向け図鑑などの付録としてついていることもあります。

[画像引用:国立天文台]

たとえ遮光板を使っていても、やってはいけない観察のしかた

- 遮光板を使いながら望遠鏡や双眼鏡で太陽をのぞいてはいけません!

[画像引用:国立天文台]

[画像引用:国立天文台] - 反対に、望遠鏡や双眼鏡の前(対物レンズの前)に遮光板を置いてもダメ!

遮光板の説明書に書いてある以外の観察方法はすべてキケンです!変なアレンジは一切せず、必ず説明書の通りに観察しましょう。

遮光板の代わりにならないもの

[画像引用:国立天文台]

サングラス、ゴーグル

黒い下敷き、黒い画用紙

感光して黒くなったネガフィルム

ロウソクであぶって煤(すす)を付けて黒くしたガラス

このほか...

- 写真撮影用のNDフィルター

- アルミシート

- 墨汁を張ったタライ(水面に映った太陽を観察)

これらを使った観察も危険なため、絶対にしないようにしましょう。

例え遮光板にそっくりなものだったり、太陽の光を弱めていると感じても、安全に観察できるとは限りません。太陽を観察するために作られたもの、と書いてある遮光板以外のものはすべて、日食の観察には使えないとお考え下さい。

対策2.太陽を直接見ないで間接的に観察しよう

太陽そのものを観察するのではなく、小道具を使って太陽の像を映し出すことで間接的に日食を観察することができます。太陽の方へ顔を向けない分、遮光板を使うよりも安全な観察方法とも言えるでしょう。

ピンホールを利用する

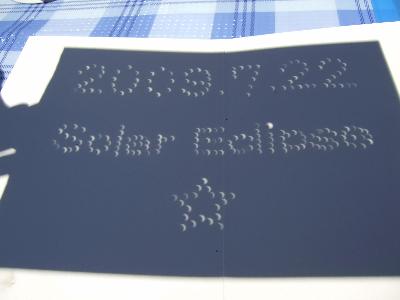

厚紙など光を通さないうすいシートに小さい穴を開けたもの(ピンホールといいます)を用意します。地面に白い紙を置いて日食中の太陽の光をシートに当てると、穴を通って影の中に映った太陽の光が、欠けた太陽の形になっています。一つ一つの像は小さいですが、最も手軽に日食を観察できる方法のひとつです。

ピンホールから太陽を直接見てはいけません!

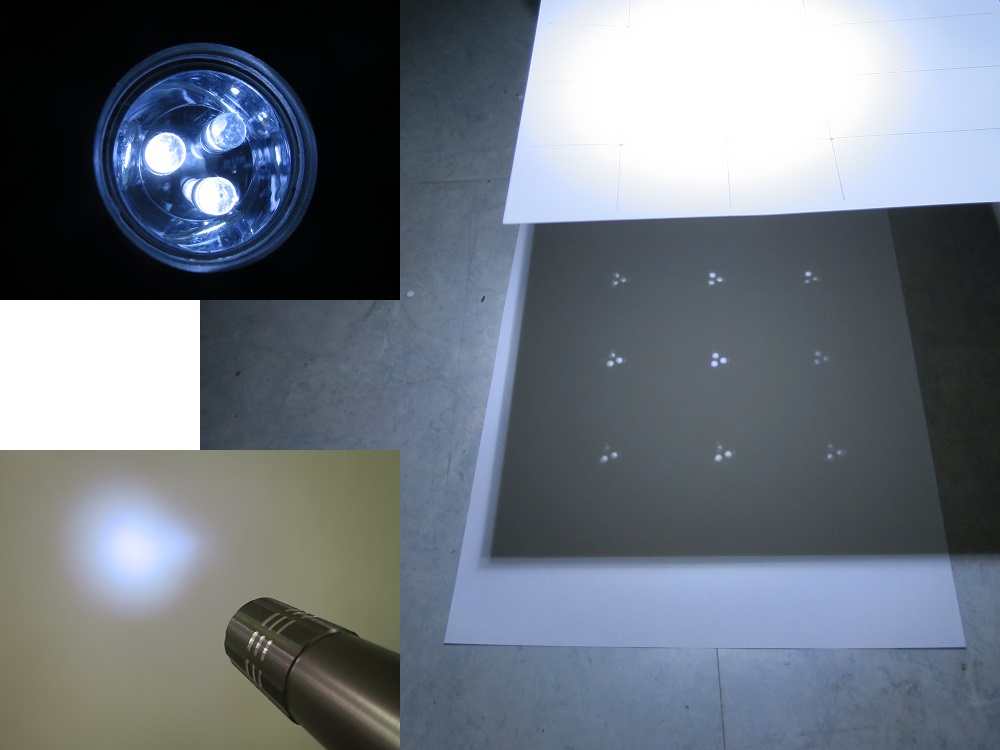

ピンホールの実験をしてみました。太陽の代わりに3点灯式のLEDライト(画像左上)を使用。普通にライトを照らすとひとかたまりの光にしか映りません(画像左下)が、1.5mm程度の穴を開けたケント紙を通すとLEDの形がしっかりと浮かび上がります(画像右)。

ピンホールで厚紙に文字を書いて日食中に撮影すれば、日食の記念写真になります。

[画像引用:国立天文台]

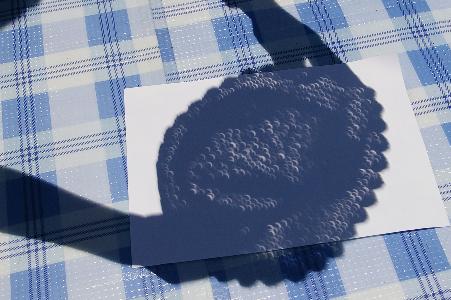

細かい穴が開いたものはピンホールとして使えます。麦わら帽子に開いたたくさんの穴を通して欠けた太陽がたくさん映っています。

[画像引用:国立天文台]

お菓子に開いた穴をピンホールとして使うこともできるようです。

[画像提供:西崎慎一郎氏](国立天文台より)

ピンホールと同じ原理で、日食中に木漏れ日を見えると欠けた太陽の形を見ることができます。画像は白壁に映った部分日食中の太陽。

[画像提供:加藤一孝氏](国立天文台より)

手鏡を利用する

手鏡を使って太陽の光を白い壁などに向けて反射させ、映った日食中の太陽の像を観察する方法です。鏡の反射面の大きさの100倍ほど離れて映すと太陽の形がわかりやすいようです。(鏡の大きさが10cm程度なら、壁まで約10mほど離れて映します。)

反射させる面が大きい場合は、適度な大きさの穴を開けた紙を反射面に貼り付けて調整しましょう。

反射した光を人へ向けたり、のぞきこんだりしないように注意してください!

インターネットを利用する

一部の科学館や動画共有サイトなどでは、日食の当日にインターネット上でのライブ配信や撮影した日食の写真の公開を予定しているところがあります。パソコンの画面越しに日食を観察することになるため、太陽を直接見てしまう危険性が一切なく、最も安全な観察方法です。

加古川市立少年自然の家でも日食当日の21日(日曜日)には専用のページを立ち上げ、日食中に撮影した写真を断続的に公開していく予定ですので、ぜひご覧ください。

- 「2020年06月21日:部分日食『バーチャル』特別観望会」

(当日午後の公開予定です。)

(天候不良により日食が観察・撮影できない場合、当該ページの公開を中止します。)

「次の日食は10年後!?」日食のしくみと、次に観察できる日食について

「日食」を一言で言うと、月が太陽を隠す現象、です。

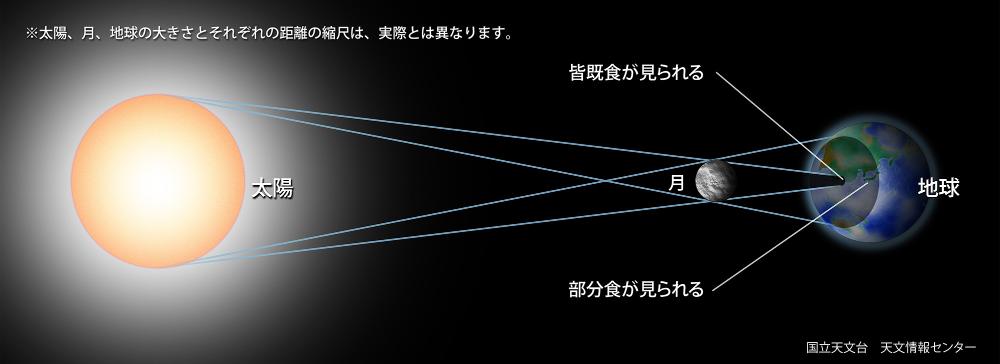

太陽-月-地球の順にこれらの天体がほぼ一直線に並んだとき、地球から見て太陽の前を月が横切っていくため、重なった部分が影となって欠けたように見えるのです。

日食の種類としくみ

日食はその見え方から、大きく分けて「部分日食」「金環日食」「皆既日食」の3種類に分けられます。

部分日食

日食が起こった際、日食を観察できるほとんどの地域で見ることができるのがこの部分日食です。太陽全体のうち一部のみが月に隠されます。

部分日食[画像提供:福田豪一]

日食を観察できる地域の中でも特に、地球から見て太陽と月の中心がほぼ重なって見える地域では食の最大のタイミングで「金環日食」や「皆既日食」という特別な状態を観察することができます。

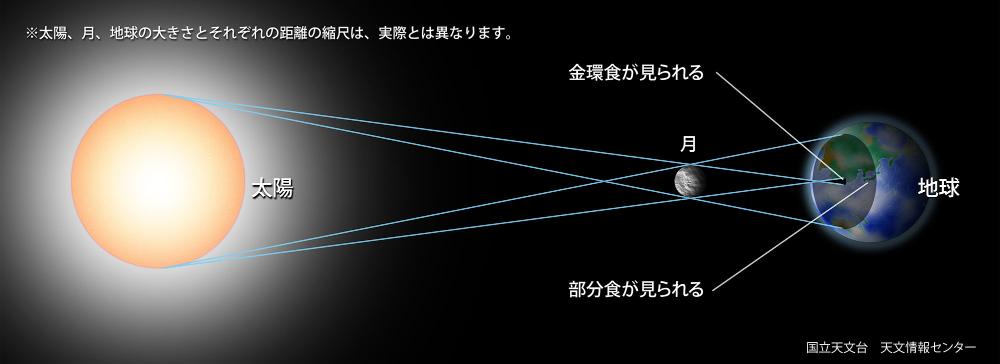

「金環日食」と「皆既日食」どちらを観察することができるのか、ポイントとなるのはその時の太陽と月の"見かけの"大きさ。実際の太陽は月より約400倍も大きいのですが、地球からの距離が月よりも太陽のほうが約400倍離れているため、太陽と月は地球から見ると見かけの大きさはどちらもほぼ同じ大きさになります。しかし、見かけの大きさはいつでも同じというわけではなく、時期によってどちらもわずかに変化していて、日食の度にわずかに太陽のほうが大きく見えるときや月のほうが大きく見えるときがあります。

金環日食

月の方が太陽より見かけの大きさが小さい時に日食が起こると、太陽と月の中心がほぼ重なって見える地域においては、食の最大のタイミングでリング状になった太陽を数分程度観察することができます。

太陽の表面の一部が見えているという点から、これも部分日食の一種と考えることもできます。金環の状態でも太陽の光は届いていることから周囲はさほど暗くならないため、何も知らなければ日食が起きていることに気づかない人もいるぐらいです。

皆既日食

金環日食とは反対に、月の方が太陽より見かけの大きさが大きい時に日食が起こると、太陽と月の中心がほぼ重なって見える地域においては、食の最大のタイミングで太陽がすべて隠されて見えなくなってしまいます。

この状態になっているわずかな間、周囲は夜のように暗くなり、普段は見ることができない「コロナ」と呼ばれる美しいガスの層を黒くなった太陽の周りに観察することができます。

金環日食。日本でも2012年に太平洋側の多くの地域でこのリング状の太陽を見ることができました。(残念ながら加古川ではこのリングまであと一歩のところまででした...)

[画像提供:福田豪一]

皆既日食。黒くなった太陽の周囲に見えている白いガスの層がコロナです。

[画像提供:赤松良男]

金環日食が起きているときの3天体(太陽・月・地球)の位置関係。主に地球から月までの距離が遠くなっているときは地球から見た月の見かけの大きさが小さくなるため、影の中央部分にも太陽の縁付近の光が届いてリング状の太陽を見ることができます。

[画像引用:国立天文台]

皆既日食が起きているときの3天体の位置関係。主に地球から月までの距離が近くなっているときは地球から見た月の見かけの大きさが大きくなるため、影の中央部分には太陽の光がほとんど届かなくなり、夜のように暗くなります。

[画像引用:国立天文台]

今回の日食を観察することができる地域。上下の黄色いラインの間で日食を観察することができ、その大部分で見られるのは部分日食のみとなります。中央の赤いラインと重なっているごく狭い地域でのみ、金環日食を観察することができます。

[図:エクリプスナビゲータVer.2.5より作成]

日本で見ることができる今後の日食

金環日食や皆既日食を観察できる地域は、上の図のように日食を観察できる地域の中でもごくごく一部のみとなります。しかし、日食自体は世界的に見ると毎年1年の間に2~3回は起こっているため、長い目で見ると日本国内でも金環日食・皆既日食(まとめて「中心食」という場合があります)を見ることができるチャンスがめぐってきます。

この先2045年までの25年間に加古川市内で見ることができる日食を表にまとめてみました。

| 年月日 | 時間帯 | 最大食分 | 中心食の種類 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 2020年06月21日 |

午後 日没前 |

0.54 | 金環食 | 日本国内では部分日食 |

| 2030年06月01日 |

午後 日没前 |

0.73 | 金環食 |

北海道で金環 |

| 2032年11月03日 |

午後 日没前 |

0.51 | なし | 中心食帯がない日食 |

| 2035年09月02日 | 午前 | 0.93 | 皆既食 |

北陸~北関東で皆既 |

| 2041年10月25日 |

午前 日出後 |

0.93 | 金環食 |

北近畿・北陸~ |

| 2042年04月20日 | 正午前後 | 0.81 | 皆既食 | 小笠原近海で皆既 |

表のとおり、今回の6月21日の日食が終わると、次はなんと10年先の2030年まで加古川市では日食を見ることができません!日本全国的に見ても、2023年4月20日に太平洋側の一部の地域でわずかに欠ける部分日食が観察できるのみですので、しばらくは日本で日食を見ることがほとんどできなくなります。

その代わり、2030年以降は日本国内で大型の日食が集中して起こるシーズンに突入します。2030年の北海道金環日食を皮切りに、2035年の北陸・北関東皆既日食、2041年の北近畿・北陸・東海金環日食、陸上ではありませんが2042年の小笠原近海皆既日食、と、わずか12年の間に日本国内で4回の中心食が起こる予定です。加古川市ではいずれも部分食にとどまりますが、中心食帯が近い分、加古川市でも大きく欠ける日食を見ることができます。

この記事に関するお問い合わせ先

- みなさまのご意見をお聞かせください

-

[画像引用:国立天文台]

[画像引用:国立天文台]

更新日:2024年04月14日