スーパームーンが欠けていく!? 5月26日は皆既月食![解説]

今年2021年は2度の月食観察のチャンスがあり、その第1弾として5月26日(水曜日)には夕方に皆既月食を観察することができます。

今年は記録的な早さで梅雨入りしてしまったことで当日の天気が心配ですが、天文現象の中でも月食は特に観察しやすく見応えもありますので、天気が良ければぜひ観察してみてください。

また、当日は特設ページ内に以下の配信用ページを開設し、静止画にて月食の準リアルタイム配信を予定しています。実際の夜空での観察とあわせてぜひこちらもご覧ください。

- 「2021年05月26日:皆既月食『バーチャル』特別観望会[配信]」

(当日夕方頃にリンク先の公開を開始予定。ただし、曇雨天時には公開を中止します。)

[5月26日18時現在]

気象情報では夜にかけて晴れ予報となっていますが、18時現在、衛星画像も実際の空でも濃い雲が広がる空模様となっており、今後の天候回復も見込めないことから上記の配信を中止いたします。ご了承ください。

代わりに、全国各地の天文台等施設にて動画配信が予定されていますので、北海道や東北地方等の晴れている地域の施設の配信で月食をお楽しみください。

外部リンク:日本公開天文台協会「2021年5月26日の皆既月食観測キャンペーン」

(リンクページ下部に、配信を行なう全国の施設の一覧とリンクが掲載されています。)

5月26日(水曜日)の皆既月食について

今回の月食では月が地球の影にすべて隠される「皆既月食」を観察することができます(月食のしくみについては後述)が、今回はかけ始めのタイミングではまだ月が地平線下にあるため、すでにいくらか欠けた状態で月が昇ってきます。

また、今回は月が地球の影の端スレスレを通過するため、月がすべて隠れる皆既状態の時間が10分ちょっとしかなく、他の皆既月食と比べても非常に短いことが今回の特徴となっています。

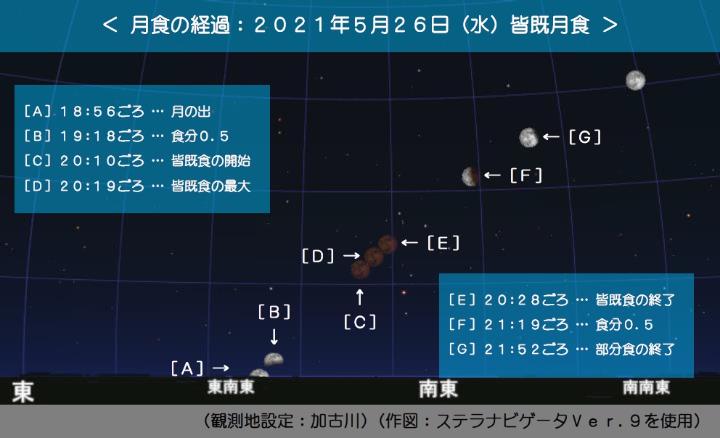

加古川市立少年自然の家における、当日の月食のタイムスケジュールは次の通りです。加古川市内であれば、どこでもこの表とほぼ同じになります。

| 時刻 | 食分 | 高度 | 方位 | 方位角 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 半影食開始 | 17時47分38秒 | --- | -13.4度 | 東南東 | 106度 |

| 部分食開始 | 18時44分57秒 | 0.00 | -2.2度 | 東南東 | 114度 |

|

ここまで月は地平線下にあり、 |

|||||

| 月出 | 18時56分22秒 | 0.18 | -0.2度 | 東南東 | 115度 |

| (日没) | 19時05分59秒 | 0.32 | 1.2度 | 東南東 | 117度 |

| 食分0.5 | 19時18分04秒 | 0.50 | 3.2度 | 東南東 | 119度 |

| (市民薄明終了) | 19時33分32秒 | 0.70 | 5.7度 | 東南東 | 121度 |

| 高度10度突破 | 19時59分52秒 | 0.95 | 10.0度 | 南東 | 125度 |

| 皆既食開始 (直前に航海薄明終了) |

20時09分42秒 | 1.00 | 11.5度 | 南東 | 126度 |

| 食の最大 | 20時18分39秒 | 1.01 | 12.9度 | 南東 | 128度 |

| 皆既食終了 | 20時27分38秒 | 1.00 | 14.3度 | 南東 | 130度 |

| (天文薄明終了) | 20時47分00秒 | 0.87 | 17.1度 | 南東 | 133度 |

| 高度20度突破 | 21時07分56秒 | 0.65 | 20.0度 | 南東 | 137度 |

| 食分0.5 | 21時19分16秒 | 0.50 | 21.5度 | 南東 | 139度 |

| 部分食終了 | 21時52分22秒 | 0.00 | 25.4度 | 南東 | 146度 |

| 半影食終了 | 22時49分43秒 | --- | 30.4度 | 南南東 | 159度 |

- 時刻はステラナビゲータVer.9より算出。地球の影の大きさの見積もり等の関係から国立天文台等の発表とは多少の誤差がありますが、肉眼での観察に大きく影響するものではありません。

- 食分とは、月をおおう地球の影(本影)の直径の割合を表しています。影におおわれた部分の面積ではありませんのでご注意ください。

- 方位角は真北を0度とし、そこから時計回りに一周360度で表現しています。よって、真東・真南・真西の方位角はそれぞれ90度・180度・270度となります。

- 薄明とは、地平線より下にある太陽の光によって空の明るさに影響がある時間帯を指します。目安として、市民薄明の終了までは外で本の字を読むことができ、航海薄明の終了までは外洋の船舶から水平線を判別することができる、とされており、天文薄明の終了以降は太陽の光が空の明るさにほぼ影響しなくなると見なされています。

月食のしくみとスーパームーンについて

「月食」を一言で言うと、地球の影が月を隠す現象、です。

ふだん月は太陽の光を反射することで光って見えますが、太陽-地球-月の順にこれらの天体がほぼ一直線に並んだときには太陽の反対側へ伸びた地球の影の中を月が横切っていくことになり、影がさした部分には光がほとんど届かず月が欠けたように見える、というわけです。

月食の種類としくみ

月食は、月におちる影の種類によって「半影月食」と『本影月食』の2種類に分けることができ、さらに『本影月食』は影の当たり方によって「部分月食」と「皆既月食」の2種類に分けられます。

月食が起きているときの3天体(太陽・地球・月)の位置関係。

[画像引用:国立天文台]

上の図のように地球の影には、太陽の光が一部届く半影と、太陽の光がほとんど届かない本影の2種類があります。

(もし影の中から地球や太陽の方向を眺めたとすると、半影の中から見た場合は地球の後ろから太陽の一部が顔をのぞかせて太陽の強い光が見えますが、本影の中からだと太陽は地球にすべてかくされています。)

月におちる影が半影のみの状態の月食を「半影月食」と呼びますが、こちらは月におちた影があまり目立たず、写真に撮影してようやく暗くなっていることが判別できる程度のため、一般的に注目されることはほとんどありません。

通常、ニュース等で取り扱われるような月食は一般的に『本影月食』の方を指し、月の一部に本影がおちて月が欠けたように見える状態を「部分月食」、月が本影にすっぽりおさまって月全体にわたり太陽の光がほとんど届いてない状態を「皆既月食」と呼びます。

(なお、今回は月食の性質の違いを表すために『本影月食』という表現を使用していますが、この『本影月食』という呼び方はあまり一般的には使用されません。一方、「半影月食」については「部分月食」「皆既月食」の前後に起こっている現象としてニュース等でも紹介されることがまれにあります。)

部分月食。2014年10月8日撮影。

皆既月食。2014年10月8日撮影。

ところで、皆既中の状態の月には先述のように太陽の光はほとんど届いていません。

しかし、実際に皆既中の状態の月を観察してみると、上の写真のようにうっすら赤味がかった「赤銅(しゃくどう)色」にあやしく光る様子を観察することができます。

実はこれ、暗く見える影の中に太陽の光の赤色の成分が入り込んでいるからなのです。

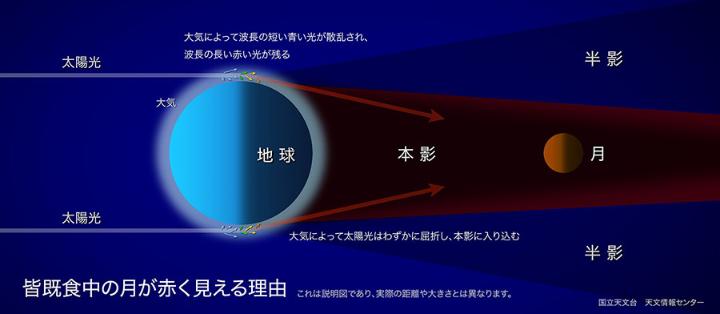

皆既状態の月が赤く見える理由。

[画像引用:国立天文台]

上の図のように、地球本体にさえぎられることで本影の中には太陽の光のほとんどが届くことはありません。

しかし、地球には表面をおおう大気(空気)の層があり、この層を通過した太陽の光は大気によって大部分が散らされてしまいますが、その中で赤に近い成分の光はこの大気の層を通過して再び宇宙空間へと飛び出していきます。その際、地球の大気がレンズのような役割を果たすことで光の通り道が曲がり、本影の内側にこの赤い光が差し込むことになるのです。

この赤い光に照らされた月はほんのりと暗く赤黒い血の色の様に光って見えるため、皆既中の赤い月を「ブラッドムーン(Blood Moon)」と表現することもあります。

スーパームーンとは?

ところで、今回の月食は今年2021年の満月の中でも見かけの大きさが最も大きい満月で起こることから、「スーパームーンの皆既月食」として注目されています。

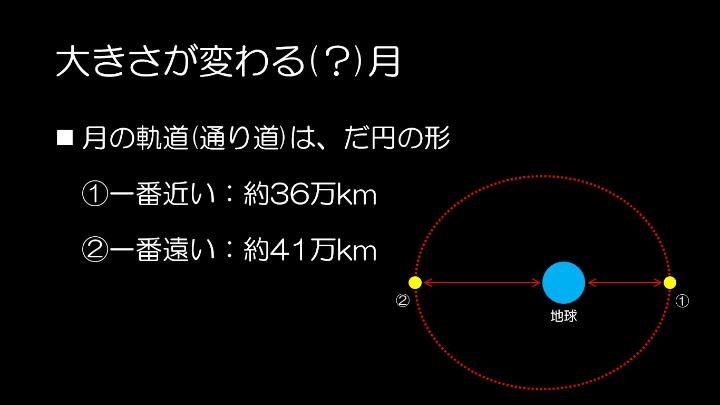

[図:月の軌道と地球までの距離](受入観望会用の解説図より)

地球の周りを周る月の通り道(軌道)はきれいな真円ではなく、上の図のようにややつぶれた楕円形[注1]をしています。これにより、地球から月までの距離に近い場所と遠い場所ができるため、見た目の月の大きさにも違いが生じるのです。

上の図の1番の位置付近では月の大きさが見かけ上大きく見え、特にこの位置付近で満月となった月を「スーパームーン」と呼ぶことが多いようです。反対に、2番の位置付近で満月になった場合は「マイクロムーン」や「ミニマムムーン」と呼ばれることがあります。

ただし、「スーパームーン」や「マイクロムーン」「ミニマムムーン」といった名称は、天文の専門用語ではないことにご注意ください。そのため、「スーパームーン」の正式な定義が定まっているわけではなく、取り扱う媒体によっては表現が異なる場合があります。

[注1]

正確に言うと、別の天体の周りを周る天体はどんな天体も、程度の差はありますが軌道は楕円形になります。太陽の周りを周る地球の軌道も実は楕円形なのですが、つぶれ具合が非常に小さいため真円にかなり近い形になっています。

[図:最大&最小の満月の大きさ比較](受入観望会用の解説図より)

上の図は、少年自然の家で撮影したスーパームーンとマイクロムーンの写真を並べて、見かけの大きさを比べたものです。直径が約14パーセントも変わるため、このように写真に撮って並べてみると違いがよくわかります。

ただし、実際の夜空では異なる時期の月を並べて比較するようなことがもちろんできないため、人間の目で観察する分には大きさの変化にハッキリ気付くことは非常に難しいでしょう。

次回以降の月食

月食は年間を通して1~2回起こっていますが、これは日食が地球全体で年に2~3回起こっていることと比べると、数字の上ではやや少ないように思えるかもしれません。

ただし、世界的に見てごく限られた地域でしか観察できない日食に対して、月食はその時に月が見える地域であれば世界のどこからでも観察することができるため、現実的には日食よりも月食を目にする機会の方がはるかに多くなります。

この先2031年までの10年間に加古川市内から見ることができる月食を表にまとめてみました。

| 年月日 | 時間帯 | 最大食分 [皆既継続] |

最大食 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 2021年11月19日 | 夕方 | 0.97 | 部分食 | 月出帯食。 非常に皆既に近いが部分食止まり。 |

| 2022年11月08日 | 夕方~ 夜半前 |

1.36 [86分] |

皆既食 | 月出帯食。好条件。 皆既中に「天王星食」も起こる。 |

| 2023年10月29日 | 明方 | 0.12 | 部分食 | わずかに欠けるのみ。 |

| 2025年09月08日 | 未明~ 明方 |

1.36 [82分] |

皆既食 | 好条件。全過程を観察できる。 |

| 2026年03月03日 | 夕方~ 夜半前 |

1.15 [59分] |

皆既食 | 好条件。全過程を観察できる。 同日は桃の節句。 |

| 2028年07月07日 | 未明~ 明方 |

0.39 | 部分食 | 同日は七夕。 |

| 2029年01月01日 | 夜半~ 未明 |

1.25 [72分] |

皆既食 | 好条件。全過程を観察できる。 年明け直後に起こる元日月食。 |

| 2029年12月21日 | 早朝 | 1.12 [55分] |

皆既食 | 月没帯食。加古川では惜しくも、 皆既状態になる数分前に月没。 |

| 2030年06月16日 | 未明~ 明方 |

0.50 | 部分食 | 月没のギリギリ10分前に終了。 |

- 「月出帯食」「月没帯食」はそれぞれ、月食の途中で月が昇る、沈むことを指します。

今回の5月の月食の次に見ることができるのは、半年後の11月に起こる月食です。この月食は月の大部分が本影にかくされますが、ごくわずかに全体が入りきらないため、限りなく皆既に近い部分月食として観察できることになります。

以降、全過程を観察できる条件のいい皆既月食がこの先10年の間に数回あるほか、表には含めていませんが2032年と2033年には、ほぼ全過程を観察できる条件のいい皆既月食を、この2年間というわずかな期間に4回連続で観察できる珍しいチャンスが訪れるなど、しばらくは月食を楽しむ機会が続きそうです。

更新日:2023年04月22日