両荘みらい学園エトセトラ R7 Vol.2

【こちらをクリック!】「両荘みらい学園エトセトラ R7 Vol.1」へジャンプ・・・・

【こちらをクリック!】 「両荘みらい学園エトセトラ R7 Vol.3」へジャンプ

調理実習は公民館調理室を使っています ~ 複合施設 ~ 12月8日

本校の特徴のひとつは、社会教育施設である公民館と市の行政機関である市民センターとの複合施設であることです。その利点を活かして、調理実習は公民館調理室で授業を行います。今日は8年生が「肉じゃが」づくりに奮闘していました。

居住地交流で地域のお友だちと交流したよ ~ わかば1 ~ 12月8日

先日の居住地交流に続いて、今日は1年生が来てくれました。今回は、わかば1で交流をしました。初めての交流でしたが、「自己紹介」「ばくだんゲーム」「わなげをしよう」「つりゲームをしよう」とプログラムの進行に伴い、みんなリラックスして、一緒に楽しい時間を過ごせました。6年生がリーダーとして動いている姿が、とっても頼もしく感じました。また、一緒に楽しい時間が過ごせたら・・・待ってます!!

思春期の体の変化 ~ 4年体育(保健) ~ 12月5日

昔は5年生でしたが、今は4年生で「第二次性徴」を学習しています。本時は担任と養護教諭、2人で授業を進めました。みんな自分の体のことなので、「そうやったんや」「だからかーーー」などのつぶやきもでて、真剣に学習に参加していました。

画用紙に卵子の大きさの小さな穴が開いています。すかしてみて、その小ささに神秘さを感じます

お米ボランティアさんをお招きして感謝の会をひらいたよ 〜3年 ふるさとみらい科 〜 12月5日

和室前で受付

田植え、稲刈り・・・とお世話になった上荘地区老人クラブ連合会のみなさん(お米ボランティア)に来ていただいて、感謝の会を開催しました。感謝の気持ちを表すために心を込めて準備しました。招待状や看板作り、飾り物などすべて手作りでお迎えしました。集合場所の公民館和室前での受付、そして移動案内なども全て子どもたちが行いました。

手作りの胸花

案内係

折り紙でつくったおしゃれな花

案内係

招待状

招待状

地域の方とおにぎりづくり

小グループで一緒に・・・

試食会の司会も子どもで

自分でおにぎりを握ります

「めっちゃ おいしい・・」

「おかわり ほしい」

スキマ時間でトランプ

会の前に、まずはお米の試食会です。2クラス、家庭科室と調理室に分かれて、炊いたお米をボランティアさんと一緒におにぎりにして食べました。自分たちで作ったお米でおにぎりを食べる体験はなかなかできないことです。いわゆる化学肥料を使っていないお米だそうです。みんな美味しくいただきました。その後、場所を公民館ホールに移し、感謝の会をしました。音楽付きの入場、クイズ、インタビュー、エイサー(ダンス)、歌・・ととてもあたたかい気持ちになるとても素敵な会でした。最後は、手作りのお花と感謝状をお渡しし、会を閉じました。

感謝の会入場 音楽付き

落ちた花も自分で修復

音楽係もタイミングばっちり

感謝の会の司会も もちろんこどもたち

はじめのことば

クイズ大会

インタビュー

歌の披露

エイサーでおもてなし

お礼の品を渡します

紙袋の中身…手作りの折り紙花束も

終わりの言葉

地域の方とのかかわりの中で、子どもたちは座学では得られない「ふるさとのよさ」を肌で感じていると思います。

狂言講演会 & 狂言お稽古 〜 6年 ふるさとみらい科 〜 12月4日

この両荘地域では、平之荘神社、上之庄神社があり、ともにとても立派な能舞台があります。本校では、この地域で日本古来の民衆芸能を大切にしてきた意味などを知ったうえで、狂言学習に取り組んでほしいと考えています。今日は、そのねらいに沿い、朝原広基先生にきていただき、お話を伺いました。朝原先生は、昨年からお世話になっている先生で、「能楽と郷土を知る会」の代表を務められています。朝原先生からは、この東播磨地域は、全国的には能舞台が多い地域であったこと、上荘町には能役者が数人住んでおられた記録が残っていること、そして、その方々は各地で活躍されていた記録が残っていることなど、非常に興味深いお話をしてくださいました。子どもたちも終始釘付けになり、お話を聞いていました。

つづいて、善竹忠亮先生に来ていただき、お稽古を始めました。善竹先生も昨年からお世話になっている先生で、能楽師として活躍されています。最初は、膝の曲げ方や座り方などの基本的な「カマエ」を教わりました。そして、発声の基本などを教わったあと、実際の台詞回しと所作を学びました。やっている当人はもちろん、見ている子どもたちも真剣にメモをとりながらの時間でした。意欲の高さがうかがえます!

学園会本部役員選挙 ~5年-9年 ~ 12月3日

8年生立候補者

自分たちでどのような学校にしていくかを考える機会となる学園会本部役員選挙を行いました。選挙権は5年生から9年生、被選挙権は7年・8年です。

5年生以上が体育館に集まり、3人の立候補、責任者の演説を聞きました。立候補者は7年生が1名、8年生が2名。自分で学校をどのようにしていくかを主体的に考えた3人、立派です。演説では、「なかよくなるために球技大会をやりたい。前期課程、後期課程がともに楽しめるようなルールを工夫します。」「笑顔あふれるあいさつを頑張りたい。そのために”おはようハイタッチ運動”を行います。それを地域にも広げたい。」「楽しい学校にするために”笑顔あふれるウィーク”を作りたい。お互いを褒め合い尊敬しあうウィークにします。」「学校に行きたくなるミニイベントを作ります。」「困っている人への声掛けを大切にしたい。”大丈夫””一緒にやろう”を心がけたい。」「1−9年の学年を超えたコミュニケーションができる行事を増やしていきたい。」・・・立候補者の演説を真剣に聞くみんなの姿も立派でした。

投票は、市でお借りしてきた本当の選挙で使っている記入台、投票箱を使って行いました。子どもたちにとっては、いい経験だと思います。運営は選挙管理委員会、ご苦労様でした。

7年生立候補者

縦割りBookboardで交流しよう ~ 全校読書集会 ~ 12月2日

秋の読書週間の活動の一つである縦割り班で作成した「縦割りBookboard」を班で体育館で交流しました。自分のお気に入りの本をお互いに紹介したり、班メンバーの紹介した本を聞いたりすることで、読書への意欲がさらにUP。

最後には全部の班の作品をショートムービーで紹介されました。ほかの縦割り班のBookboardからも画面上で情報をキャッチ!1時間目の前の朝の短い時間でしたが、読書への興味関心が刺激される時間となりました。

縦割り班での作成場面1

縦割り班での作成場面2

縦割り班での作成場面3

今日は作成したものの交流です

進行は図書委員会

交流場面1

交流場面2

交流場面3

最後は各班の「Bookborad」をショートムービーで鑑賞しました

秋の読書週間 12月1日

10月27日から11月13日まで秋の読書週間を行いました。途中、インフルエンザの流行により、計画を見直すこともありましたが、明日の「縦割りBookboard」以外にも、いっぱい読書活動がありますのでいくつか紹介します。

書道パフォーマンス ~ 文化(書道)部 ~ 11月29日

両荘スカイランタンまつりのオープニングで、文化(書道)部が書道パフォーマンスをしました。昨日まで、期末テストだったので、カルチャーフェスティバルで演じたものを少しアレンジして演じていました。

まつりでは 本校の生徒が司会・・・

獅子舞を披露する子どもたち・・ほかには、ダンス出演や模擬店の手伝いをしている子どもたちもいました!

がんサバイバー岸田徹さんに来ていただいてお話を聞きました 〜 6年 〜 11月28日

今日は東京から、岸田さんをゲストティーチャーにお招きして がんについてのお話を聞きました。岸田さんはアヒルで有名な大手がん保険会社のCMにも出ておられるいわゆるがん経験者で、がん患者さんとのトークを笑いとともにネットで配信しておられる”がんノート”という活動をされています。今日の授業もがん経験者としてのメッセージをときには笑いをいれながら授業をしてくださいました。

途中、クイズでがんについて正しく理解したり、がんの原因、がん細胞について、アニメを使ったりしながらわかりやすく説明してくださいました。そして、闘病経験談では、どのようにがんを発見することになったのかや、その時の気持ちと変化、治療法など語ってくださいました。また、自分を前向きな気持ちにさせてくれた言葉などにも触れてくださいました。

終始一貫して、ポジティブなイメージでがんを捉えてほしいという強いメッセージとともに、体調が悪い状態が2週間続いたら大きな病院に行くほうがいいよと早期発見の大切さを教えてくださいました。

講演後、短い時間でしたが、「周りの人ががんになったら、自分は何ができるか?」について小グループで考えました。子どもたちからは「なやみを聞く」「声をかけてよりそう」「へアドネーションで協力する」などの意見がでました。岸田さんからは「いままで通りに接することも大切」との意見も伺いました。

ちなみに、この取り組みは、令和7年度・8年度の2年間、県教育委員会より指定を受けている「外部講師を活用したがん教育等現代的な健康課題理解推進事業」によるものです。

校庭もすっかり”秋” 11月28日

子どもたちが大好きな芝生エリアもそろそろ冬支度です・・・・

後期課程英語科教員による乗り入れ授業 ~ 1年英語 ~ 11月27日

1年生の英語の公開授業では、

エフレン先生が動物の名前を英語で言うと、

「あおチーム」「しろチーム」

.JPG)

今日から狂言学習がはじまりました ~ 6年 ~ 11月27日

2月に6年生が発表する狂言。その学習が今日から始まりました。狂言は、平荘小学校で20年余り前から学習に取り入れてきた歴史ある学習です。国語、図工、社会、総合的な学習の時間など複数の教科をまたがる厚みのある教材です。今日は、オリエンテーション的な授業で、両荘地区における狂言学習の歴史や背景を理解したうえで、狂言学習を意欲的に取り組めるようにします。

まず最初に、狂言学習の歴史・背景について、平荘小学校で長年取り組んできた経験をもつ先生が説明しました。平荘小学校出身者は小さいころからおねえさん、おにいさんの姿を見てきたイメージがありますが、上荘小学校出身者は昨年度初めてみた子どもも多く、この話でずいぶんと狂言についての理解が進みました。続いて、昨年度6年生担任で“みらい狂言”を経験した先生が、台本を配布し、役柄を決めるときの注意点について話をしました。この時点で子どもたちが狂言に対する気持ちがぐっと高まった瞬間でした。そして、最後には担任の先生から本番までの大まかな流れを説明しました。

この取り組みはいわば前期課程の総集編的な学習です。みんなが主役のこの取り組み。頑張ってほしいです。

どうやって平和をつくるの? 〜 3年 RYOSO米を中村さんにたくしたよ 〜 11月27日

なかよし学園の中村雄一さんにお越しいただきました。中村さんは、両荘中学校時代から来ていただいている先生で、戦争が終わって間もない貧困国などで教育支援や食糧支援などの国際貢献をされています。私たちもこれまで、使わなくなった教科書や募金を寄附し、ダイレクトに国際支援につなげていただきました。今回ご来校いただいたのは、食糧支援に役立てていただくために、3年生が自分たちで作ったお米を直接中村さんにお渡しするからです。

3年生にとって中村さんのお話を聞くのは今回が初めて。。。自己紹介のあと、「平和っ何だろう」「平和をつくるのはどうしたらいいの?」と子どもたちに問いかけられました。簡単なディスカッションのあと、「話し合いが大切」と答える子どもたち・・・中村さんからは「同じをみつけること」とのお話がありました。

その後、自分たちにもできる平和活動について、いくつか紹介いただきました。教科書の寄附や募金、そしてRYOSO米の寄附などが実際に届いている映像や画像も見せていただきました。子どもたちは、支援のよさを実感しながら、食糧支援以外に他にもできることを考えていた子どももいたことでしょう。

自分たちで考えた言葉を翻訳ソフトで英語に。。。3年生でも思いを自由に伝えることができます!!

講話が終わった後も 質問にいく子どもたち

去年のRYOSO米のお礼状・・・

地域のお友だちと交流したよ ~ 2年 ~ 11月27日

今日は、この地域にお住いのいなみの特別支援学校2年生のお友だちが「居住地交流」で本校に来てくれました。1年生の時から交流しているので、今日は3回目です。

プログラムは、音楽発表会の演目をやったり、一緒に楽器を演奏したり、また、ダンスをしたりしました。司会も子どもたち・・・手作り感満載の素敵な会でした。ふりかえりでは、「〇〇ちゃんと一緒にパプリカが踊れてよかった」など一緒に楽しい時間が過ごせたことを発表する姿がありました。

今年度は3学期にもう一度交流します。「また一緒に楽しい時間を過ごそうね。」

郷土の先人の知恵に学ぶ 〜 4年 社会科「ため池」 〜 11月26日

昭和40年ごろの下池のかいぼりの様子だそうです

4年生の社会科では、”地域の地理的環境、人々の生活の変化や地域の発展に尽くした先人の働きについて理解できるようにし、地域社会に対する誇りと愛情を育てるようにする”ことがその目標として記されています。今日は、その目標に照らして、薬栗町内会長の岡田会長様をゲストティーチャーにお招きして、この地域の「ため池」についてのお話を伺いました。ちょうど加古川市の社会科副読本には上荘町見土呂村の「大西吉兵衛 と 塔(とう)の池」というトピックも記載されていて、まさしくタイムリーかつ身近な内容です。

一生懸命メモをとりながら聞いていました

上荘地区に数多くあるため池を紹介いただいたあと、ため池の働きとして「防災」「地域の保存食」「水田や畑の肥料」「憩いの場」があること、かいぼりの役目やじゃこ獲りの目的などを教えていただきました。子どもたちは事前に「聞きたいこと」をお伝えしていたので、それらも一つ一つ答えてくださいました。また、下池の生物を実際に持ってくださり、それをみんなに見せていただきました。

今日の学習が、次年度「下池」での「かいぼり体験」につながります。

秋をみつけよう ~ 3年 ふるさとみらい科 ~ 11月26日

みとろの丘に、秋みつけに行きました。この地域の豊かな自然を多様に感じることができるみとろの丘は、2年のときとはまた違った感じ方をしたようでした。

黄色い銀杏の葉

いっぱいの落ち葉と紅葉。。まさしく晩秋

今回のみとろの丘での活動でよかったところ・・・・班ごとに時計を見て行動し、集合時間3分前には全員座って待っていました。えらい!!!

今日はお弁当日でした ~ リラックスムード!! ~ 11月22日

音楽発表会が終わった直後のお弁当・・・子どもたちも緊張から解き放されリラックスムード・・中庭、そして運動場で・・・

カルチャーフェスティバル2部 ~ 前期課程音楽会 ~ 11月22日

オープニング 和太鼓クラブ

今日は前期課程音楽発表会でした。それぞれの学年では、早いところでは1学期から準備に入るなど、計画的に進めてきました。高学年では自主的に夏休み中、音楽室に自主練習に来る姿も見られました。一方で、最後の最後まで、担任の先生と個人練習をする姿もみられました。本当に頑張った子どもたち、ドラマを感じずにはいられない音楽会でした。

休憩時間を挟み、9年生が学年合唱「HEIWAの鐘」を歌いました。迫力があり、メッセージが伝わってくる素晴らしい歌声に、数年後のわが子の姿を重ねた皆様も多かったのではないでしょうか。最後は、全校合唱として、来賓・地域の皆様など大人も一緒に、「ふるさと」を歌い、この両荘らしいアットホームな雰囲気に包まれました。このような雰囲気を感じることができる子どもたちは、つくづく幸せです。。。

フィナーレでは、6年生が主役です。前期課程の最高学年である6年生の姿、実に立派でした。さすが!!

児童あいさつは リーダー委員

司会は アナウンス委員会

合奏

後半司会は一人で頑張ってくれました

全校合唱 ”ふるさと”

おわりの児童挨拶も リーダー委員

今日、明日は「ユニット美術展」です 11月20日-21日

明日のカルチャーフェスティバルで保護者の皆様、地域の方々がお越しなる機会と合わせて、本日と明日の2日間、ユニット美術展を開催しております。みどりの森こども園さん、都台こども園さん、加古川養護学校さん、公民館で活動されているみなさん、そして本校の子どもたちの作品が、両荘公民館2階ホールで展示してあります。力作ばかり・・・ぜひご覧ください!!

加古川養護学校さん

みどりの森こども園さん&都台こども園さん

鉛筆画教室さん

水墨画教室さん

デジカメ教室さん

本校児童生徒

カルチャーフェスティバル2部 ~ 校内フェス ~ 11月19日

今日はカルチャーフェスティバル2部、校内フェスティバルでした。校内フェスとは、いわゆる前期課程の各学年の歌(斉唱・合唱)と器楽の発表会を校内で行うものです。予定では、後期課程生徒も体育館で一緒に鑑賞することを楽しみにしていましたが、インフルエンザの流行の兆しを受け、体育館への入場は見送りました。

舞台に立つと緊張の中にも、指揮者に集中する姿や体でリズムをとりながらの姿に、それぞれの子どもたちのこれまでの頑張りが目に浮かぶようでした。2部の本番は2回。今週の土曜日は、保護者の皆様、地域の皆様に見ていただきます。

はじめの言葉はリーダー委員会がしてくれました

6年生合唱

司会進行はアナウンス委員会

上手にしてくれました!!

おわりの言葉もリーダー委員会が活躍

今年は都台こども園さんも来てくれました

終戦80年企画展示「加古川 鶴林寺に残る特攻兵遺品・写真展」 in 鶴林寺 ~ 8年ふるさとみらい科 ~ 11月18日

8年生が平和学習で、午前中、鶴林寺で行われている終戦80年企画展示「加古川 鶴林寺に残る特攻兵遺品・写真展」に行きました。最初から、鶴林寺のご住職様が案内してくださいました。鶴林寺は両荘と古くから農業用の水を通してかかわりのある地域であることをご紹介いただいたのち、戦争末期に出撃を控えた特攻隊員が宿泊しておられた中村屋旅館にあった忠魂碑が鶴林寺に移設されたこと、そしてなぜ本堂裏のひっそりとした場所への移設だったのかについてなど、教えていただきました。

≪注≫宝物館は撮影禁止ですが 特別の許可をいただいております ”熱心な生徒たちです”

”ご住職様に質問をする生徒たち”

そののち、宝物館に入れていただき、特攻兵の思いが込められた遺品を見せていただきました。今の世界情勢にも触れられ、自分の考えをもつことの大切さを教えていただきました。

鶴林寺の後は、旧日本陸軍高射砲第三連隊基地の正門門柱(ハリマ化成門柱)、米軍戦闘機の機銃掃射により破損した石碑(水足)、旧尾上飛行場を見学してかえってきました。これらは、加古川市総務課作成の「かこがわ平和探検マップ」に示している遺跡です。身近にある平和学習教材です。よろしければ親子でどうぞ・・・・・

がん教育を進めています ~ 6年 ~ 11月17日

今年度と次年度の2年間、本校は県教育委員会の指定を受け、がん教育を推進しています。今日は、6年2組で養護教諭が、「がんとは」「がんの原因」「がん予防」などについて、授業をしました。なんとなくはわかっていてもはっきりとは知らないがんについて、「日本人の2人に1人ががんになること」や「早く見つければ10人のうち9人は治ること」「がん健診が有効であること」などを正しく知りました。

6年1組は11月20日に、そして、11月28日にはがんサバイバーの方をお招きして、学年合同でお話をお聞きする予定です。

日々の授業 11月14日

3年 理科 「光の性質」その1

3年 理科 「光の性質」その2

3年 理科 「光の性質」その3

光を集めて温度の変化を観察します

3年 理科 「光の性質」その4

照度計を使います

3年 体育 「プレルゲーム」

3年 体育 ネット型ボールゲームでバレーに似ています

2年 音楽会の練習

2年 仕上がってきました!

7年 保健体育 「柔道」

7年 保健体育 「柔道」 帯の正しい締め方を学んでいます

4年 音楽会の練習 集中して頑張っています

6年 体育 「ティーボール」

魅力を伝えるおすすめマップをつくろう ~ 7年 ふるさとみらい科 ~ 11月12日

7年生の今回のテーマは、“お客さんに魅力を伝えるおすすめマップをつくろう”。自然の中で実際に見て、感じて、考えることを通して、地域の魅力を自分たちの言葉で発信することを目指しました。

秋空の下、みとろの丘で生徒たちは班ごとに目的をもって活動をスタート。1組は「グラスハウスのおすすめの過ごし方」、2組は「グラスハウスの植物ガイドブック」づくりの素材集めをテーマに、それぞれ活動を進めていきました。Chromebookを手に、グラスハウス内を歩きながら、珍しい植物や花を見つけては、「これきれい!」「どんな名前なんだろう?」と歓声を上げ、写真を撮ったり、ショップの方に質問をしたりと、生き生きと活動する姿が印象的でした。

活動の中では、班のメンバー同士で「ここを紹介したい」「写真の構図はこうしよう」などと相談し合う姿も見られ、自然と協力しながら目的に向かって進む姿勢が育まれていました。

学校に戻ってからは、Googleスライドを使って、集めた写真や情報を整理しました。「どうしたら見やすく伝わるかな」「説明文をもっとわかりやすくしよう」などと話し合いながら、仲間と協働して資料を仕上げていきました。

自然に親しみながら、友達と助け合い、発見と学びを重ねた今回の活動。7年生にとって、学ぶ楽しさや協働学習の大切さを実感する、実り多い一日となりました。

第2回進路説明会 ~ 9年 ~ 11月11日

今日は午後9年生の進路説明会を両荘公民館ホールをお借りして開催しました。第2回目なので、進学について、公立Web出願について、また今後の入試事務スケジュールについてなど、詳しく説明しました。この時期ですから、子どもたちは、具体的なイメージをもちながら聞いていたと思います。

しょうゆ工場見学 ~3年 社会見学第2弾 ~ 11月10日

3年生が、9月22日のGlicopiaの工場見学につづく第2弾で、キッコーマンしょうゆ工場の見学に行きました。目的は、工場を見学し、しょうゆづくりの様子を仕事の工夫を知ることです。加えて、今回の見学では、学んだことを国語科「すがたを変える大豆」の学習に活かすことも狙っています。

工場では、まず最初に、VTRでしょうゆができるまでを学びました。原料(大豆)がもろみに変化していくためには、小麦や塩、そして麹が必要であることやその過程での色の変化を教えていただきました。つづいて、工場見学をしましたが、子どもたちは教わった大豆の変化を興味深くみていました。過程により、微妙な香りに気が付く子どももいました。実際に見学しないとわかり得ない経験だったと思います。

みとろの丘クイズラリー ~ 9年ふるさとみらい科 ~ 11月8日-9日

ふるさとみらい科の大きな目標の一つは、地域の歴史、文化、自然、産業などに触れることで、郷土に対する理解と愛着を深め、自身のアイデンティティや所属意識の基盤を形成することです。子どもたちが感じている“ふるさと両荘のよさ”といえば、温かい人・豊かな自然・伝統的な行事などいっぱいあります。義務教育の最終年である9年生は、みとろの丘を通じて、豊かな自然を感じることができる自慢のふるさとを多くの人に知ってもらいたいと8年生のときから、みとろの丘のスタッフへの企画提案や調整などを重ねてきました。最終的に、実現できそうなプログラムとして、11月8日(土曜日)・9日(日曜日)に、一般の来場者向けにクイズラリーを行いました。

クイズラリーは、グラスハウスをめぐりながら、7つのクイズを解いていく形式です。クイズ、コース、回答用紙、参加賞づくりなどすべて手作りです。なかなか難しいクイズもあり、何回も同じコースをめぐりながら、解いていきます。土曜日は晴天にも恵まれ、めぐっておられる途中で、みとろの丘の秋の景色に歓声を上げておられる方もおられました。2日間で100名余りの方がクイズラリーに挑戦してくださり、両荘の豊かな自然を感じてくださったと思います。

将棋教室第2弾 〜 3年ふるさとみらい科 〜 11月7日

今日も井上慶太九段に来ていただき、将棋教室を開催しました。

最初に、改めて「礼にはじまり礼に終わる」大切さを教わりました。そして、今月の「広報かこがわ」の裏表紙に掲載されている本校6年児童の紹介がありました。

2回目ということで、この前の復習をいれつつ、攻め方、守り方も含め、よりよい将棋の楽しみ方を教わりました。「『棋士のまち』かこがわ」ならではの授業でした。「楽しかったーーー」との感想、多数でした。

井上九段、お世話くださった市・協会のみなさん、ありがとうございました。

大感動「第2回学園祭 カルチャーフェスティバル 第1部」 ~ 後期課程 ~ 11月7日

今日は後期課程のカルチャーフェスティバルでした。見ごたえのある発表、展示でした。ステージの部では、まず合唱コンクールから始まりました。それぞれのクラスで取り組んできた成果を出し切ろうと子どもたちは奮闘しました。思春期は声変わりの時期です。懸命に出そうとしている姿も美しいし、声変わりが終盤で音が安定しきれいなハーモニーを奏でている姿も美しかったです。

司会は文化(放送)部

ステージの部は合唱コンクールのあと、文化部の発表が続きます。それぞれこつこつ活動してきた成果を発表してくれました。

文化(放送)部 放送劇「ともだちや」

文化(ESS)部「Do you know adout Canada?」

文化(書道)部 書道パフォーマンス

文化(書道)部 書道パフォーマンス

さくら ステンシル「月身」-春夏秋冬-

展示の部は、武道場で各学園の学習展示、授業や部活動の作品展示を行いました。

7年 SDGs学習発表

8年 トライやる・ウィークまとめ

9年 修学旅行新聞

国語科 習字

音楽科 作曲コンクール

美術科 ポスター

美術科 デッサン

家庭科 幼児のおもちゃ

文化(書道)部

文化(書道)部

文化(書道部)部

学園会メンバーも運営・進行、頑張りました

サツマイモを収穫して食べよう ~ 5年 ふるさとみらい科 ~ 11月6日

みとろの丘コラボPro.として、畑でサツマイモの収穫をしたあと、みんなで焼き芋をしました。本来は、収穫後すこし寝かした方が甘みが増すようですが、今回はすぐに火を入れ、食べれるように、サツマイモを小さくカットし、濡らした新聞紙で包み、その上からアルミ箔で覆いました。出来上がりが待ち遠しく、何回も串で刺し、焼けたかどうかを確認していました。出来上がったサツマイモは「ほくほく」。少しずつですが、おいしく食べていました。ふるさと両荘の豊かな自然と恵みが実感できたようです。

〈番外編)待っている間…「影で顔、つくった!!!」

みんなと仲を深めよう!! ~ 交流委員会 ~ 11月6日

業間休みに、交流委員会が全校遊びを呼びかけてくれました。運動場での「宝探し」と中庭での「伝言ゲーム」です。宝探しは、交流委員会が朝に仕込んでいた折り紙を宝物として、探していました。「滑り台の下にあった!!!」と、報告してくれる姿がいっぱい見られました。伝言ゲームで学年を問わず言葉のリレーをして楽しんでいました。

〈番外編〉同じ業間休みに、栽培している大根の前で3年生が「ハイポーズ」

植木鉢の上に牛乳パックで高さをキープして栽培しています。。。「めっちゃ楽しみ!!」と水やり頑張っています

給食センター見学 ~ 1年 生活科 ~ 11月6日

今日は、自分たちが普段食べている給食ができるまでの様子を学習するために「志方給食センター」に見学に行きました。食材をかきまぜる自分より背の高い棒をみて、びっくり。実際に持たせていただき、とても重いものをもって調理員さんが毎日つくってくださる大変さを知り、自然と感謝の気持ちが生まれていました。調理室では、ガラスのむこうから「これはなにかな?」というパネルを出され、野菜や調味料を当てっこするクイズをしていただきました。当たるたびに歓声が起きていました。

今日の給食は、調理員さんたちの苦労を感じながらおいしく食べたことと思います。給食センターさん、いつもありがとうございます。

秋みつけ ~ 1年&2年 生活科 ~ 11月5日

地域ボランティアの皆さんにお世話になり、みとろの丘に秋見つけに行きました。1年生は秋の木の実の代表であるどんぐりをいっぱい見つけていました。採集したどんぐりは、図工や生活科などの作品作りにも活用します。2年生は、どんぐりよりも落ち葉に興味をもったようで、秋のみとろで昨年とは違う成長を感じました。ボランティアの方からも、木の種類や特徴を教えていただき、秋への理解を深めていました。

お世話になった地域ボランティアの方々、いつもありがとうございます。

テーマ「こころとあたまの深呼吸」 ~ 秋の読書週間 ~ 11月4日

10月27日(月曜日)から11月13日(木曜日)まで、秋の読書週間をしています。その中のひとつの活動として、「縦割りBookboard」を1年生から9年生の縦割り班を使って、作成しています。自分のお気に入りであったり、おすすめの本だったりをスライドにまとめていきます。大きいお姉さん・お兄さんが小さい子どもの分をまとめるのではなく、自分の本はすべて自分でまとめていきます。途中困っていたら、学年を問わず、丁寧に教え合っていました。本の表紙を写真にとり、究極の一言を添えて、班で一枚のスライドに完成させます。作業自体は、授業でもよくやっているので、業間休みにテンポよくそれぞれがまとめていきました。

今日は就学時健診 6年生が準備のお手伝いをしてくれました ~ 6年 ~ 10月30日

午後、4月に新しく入学予定の子どもたちが就学時健診にやってきます。少しでも戸惑いなく、そして気持ちよく過ごしてもらおうと、6年生が準備のお手伝いをしてくれました。

しっかり聞こう!正しく伝えよう! ~ わかば「自立活動」 ~ 10月30日

キーワードになる言葉を使って、相手に正しく情報を伝えたり、相手の指示や説明を集中して聞いたりすることをねらいとして、「わかばくんさがせ」ゲームをしました。まず、教師の見本ゲームで楽しんだ後、自分でゲームを作成します。作成ポイントとして、先ほどの教師の見本から「大きさ」「色」「表情」「持っている物」の4つの視点に子どもたちもしっかり気がついていました。実際にゲームの問題を作ったあと、各々ヒントを大きな声で示しながら、みんなで順番で解いていきました。

「わかばくんのおおきさは、おおきいです。」「わかばくんのいろは、オレンジです。」「わかばくんはわらっています。」「わかばくんは、ぼうしをかぶっています。」など、どんなヒントが適切なのかや正しく伝えるためにはどんな表現がいいかについて、しっかり考えることができた自立活動でした。

井上慶太九段に将棋を教わりました 〜 3年 ふるさとみらい科 〜 10月27日

加古川市は、ゆかりのプロ棋士が7名いることから「棋士のまち」を標榜しています。その一環として、加古川市が小学校にプロ棋士を派遣して、初心者対象の将棋の授業を行っています。今日は井上慶太九段にお越しいただき、公民館ホールで3年生の子どもたちに将棋について教えていただきました。

「礼にはじまり礼におわる」「論理的な思考の積み重ね」「日本伝統文化の継承」など多くの側面がある将棋をはじめて知る子どもたちも多く、興味深く授業を受けました。井上九段には、将棋の歴史、将棋のルールや動かし方、そして初心者対局など、2時間があっという間に過ぎていきました。相手の陣地に自分の駒を進めることができた時点で勝利となる初心者特別ルールで行いましたが、最初は間違った動かし方をしている子どもたちも何回かするうちにどんどん上手になっていきました。

プロから学ぶ将棋教室は、平荘小学校・上荘小学校時代からの継続行事。。。。これからも大切にしていきます。

生き物と季節の変化をとらえる 〜4年 理科 〜 10月27日

4年生の理科では、動植物の活動や成長は、季節によって違いがあることを学びます。その活動フィールドとしてみとろの丘にいきました。みとろの丘は、植物・生き物の種類や数が、学校より圧倒的に多く、4年生のねらいである生き物を取り巻く「季節の変化」が捉えやすいフィールドです。少ない時間でしたが、子どもたちは葉っぱの色に注目したり、生き物採取をしたりして、盛んに活動を進めました。メモもあっという間に満杯にしていました。

今度は秋と冬との違いを実感するために今度は冬に訪問したいと考えています。

どろのたわむれながら かいぼり体験をしました ~ 5年ふるさとみらい科 ~ 10月24日

東播磨県民局が、水辺地域づくりの一環である「ため池ふるさと教育プログラム」として、両荘みらい学園を支援してくださっています。その関係もあり、かいぼりを行う下池を管理しておられる薬栗町内会の方々、県民局の職員の方々、加古川流域土地改良事務所の方々、和亀保護の会の方々など多くの大人のバックアップでかいぼり体験が始まりました。

最初に、一成さんや岡田町内会長様から、注意点をお聞きしたあと、水辺に入っていきました。入ってすぐは少々冷たく感じたみたいですが、すぐになれて、どんどん生き物採集をしていました。しばらくすると汚れることも気にせず、どろどろになりながら、フナ、コイ、ヤマトヌマエビ、手長エビ、モズクガニ、ミシシッピアカミミガメなど多くの生き物にふれることができました。採集が終わったあとは、一成さんからこれらの生き物のお話を聞かせていただいたり、和亀保護の会の西堀さんからカメのお話をしていただいたりしました。

もともと下池のかいぼりは、薬栗町内会さんの行事で、日曜日には町内会行事として行うそうです。昔は貴重なたんぱく源の確保のための意味もあったそうです。子どもたちは、かいぼりは環境学習としての側面からだけでなく、この雨の少ない瀬戸内地方での歴史と産業にかかわるものとしてとらえはじめています。

岡田町内会長様、一成さん、いつもありがとうございます。そして、お世話になったみなさん、本日はありがとうございました。

合唱力アップをめざしてゲストティーチャーに教わりました ~ 後期課程 ~ 10月24日

ずっと合唱をされている大学2回生の渡部弦輝(げんき)さんに来ていただき、発声や上手な歌い方を教わりました。後期課程7年・8年・9年をひとクラスずつ、全6時間お世話になりました。前半はパートごとに、後半は全体で練習しましたが、とりわけ、男子は声変わりが時期で、どのように息をつかえばよいかなどテノールを中心に見本で歌っていただいたり、また、一緒に音取りなどをしてくださいました。見本も普段聞かない音の響きで、多くの刺激を受けた子どもたちです。

渡部さん、一日、ありがとうございました!

高校生のお姉さんが読み聞かせをしてくれたよ ~ 前期課程 ~ 10月24日

今、加古川南高の「インターンシップ実習」で3人の高校生が、2階の学校図書館に3日間来てくれています。内一人は卒業生(1回生)です。今日は最終日で業間休みに前期課程の子どもたちに大階段で読み聞かせをしてくれました。

クラブ活動 その1 10月23日

文化(書道)部

本校では、前期課程のクラブ活動に関して、後期課程の部活動を選択できるようにしています。今回は、その一部を紹介します。次回と合わせて全クラブを紹介します。

ボードゲームクラブ

和太鼓クラブ

バスケットボール部

剣道部

陸上部

野球クラブ

いちご農家さんから農業について学びました ~6年 ふるさとみらい科:食育 ~ 10月23日

加古川市(農林水産課)では、市内の小学生を対象に、地元産食材の魅力を広く周知するために、調理実習で加古川産食材を使用した場合の食材の確保と、事前に実施する食育に関する授業にかかる経費について市が負担する「かこがわ食材学習支援事業」を行っています。今日はその一環で、東神吉町でいちご農家を営まれている音瀬陽一さんに来ていただいて、農業における生産から販売までのお話を伺いました。

農業の種類や日本有数の生産地となっている兵庫の農産物、そして野菜と果物(果樹)の違いを考えるなど興味深く授業は進んでいきました。そして、野菜のどの部分を食べているかについても考え、実、葉、根、茎に加えてつぼみを食べる野菜があることや玉ねぎは葉を食べていること、じゃがいもは茎を食べていることに驚く子どももいました。つづいて、いちごの栽培についての苦労や工夫をお話しくださいました。今はできるだけ農薬を使わないようになっていることや機械が自動運転になっているスマート農業についても教えていただきました。

音瀬さん、興味深いお話ありがとうございました。

”おはようございます” あいさつ運動をしています ~ 学園会活動 ~ 10月23日

10月はあいさつ強化月間ということで、生活安全委員と体育委員が一緒に、朝、登校してきたみんなにあいさつをしています。学園会活動なので、2nd Stageと3rd Stageの委員の活動です。お客様や地域の方にあいさつについてお褒めのお言葉をいただきますが、こういった地道な取組があってこそです。

6年生も交じって頑張っています 1

6年生も交じって頑張っています 2

両荘寿大学の方々と卓球バレーをしたよ 〜 5年ふるさとみらい科 〜 10月22日

公民館連携プログラムとして、5年生が交流しました。晴れであれば、河川敷でグランドゴルフの交流を予定していましたが、時折雨がパラパラしていましたので、公民館ホールでの「卓球バレー」を行いました。最初は、5年VS高齢者大学の学生さん、続いて、5年VS5年でプレイしました。学生さんの方からも「楽しかった・・・」とのつぶやきが聞かれました。最後は、5年と学生さんで協力して片付けもしました。高齢者の方とのふれあいが目的でしたが、みんな本当に楽しい時間が過ごせました。学生さん、ありがとうございました。

消ちゃん先生にきてもらったよ 〜 3年社会科 〜 10月22日

3年生の社会科では、火災から自分たちの命やくらしを守るために、消防に携わっておられる方がどのように働いておられるのかを理解する学習があります。今日は、その一つとして、中央消防署両荘分署のみなさんにお越しいただき学習しました。

まず、警防課・救急課・指令課・予防課などのお仕事のお話や消防士さんの一日などわかりやすく教えてくださいました。そして、管内の火災件数が90件、救急件数は19,872件 料理中の火災や火遊びが原因の火災もあることや管内の階差原因のベスト3は 1.たき火・焼却火 2.電気機器 3.配線機器であることを教えていただきました。119番通報の練習などの体験もあり、実際に火災に遭遇したときを想定して、子どもたちは真剣でした。

続いて、安全を守るための行動を身につけるべく消火体験を行ったり、校内の消防設備をともに見て回ったりしました。

消ちゃん先生、ありがとうございました。

日々の授業 〜 1年算数科「おおきさくらべ」 〜 10月20日

今日は「ながさくらべ」の授業です。長さの概念を理解するために、つくえのよことたてのながさを▢の◯つぶんでくらべました。1年生のこの段階では、ものさしでメモリを読んで比べるのではなく、自分の選んだものをつかっていくつ分かで表し、比べていくことで、ながさの概念を育成することが大切です。子どもたちは、消しゴムなどの身近なもので長さを表すために、「はしからはじめる」「すきまをあけない」「まっすぐ」「かさねない」「とちゅうでものをかえない」など、発表していました。この学習を活かしてこそ、いわゆる◯センチといった普遍単位のよさの実感につながっていきます。

第2回スポーツフェスティバル 10月16日

第2回スポーツフェスティバルを行いました。雨が心配されましたが、降られずにやり切ることができました。おてんとさんに感謝です。朝早くからPTAの方々にお手伝いいただき、子どもたちにとって、満足感いっぱいの行事になりました。ありがとうございました。

1 徒競走(前期課程ー1・2年)

1 徒競走(前期課程ー3・4年)

1 徒競走(前期課程ー5・6年)

2 学級対抗全員リレー(後期課程-7・8・9年)

3 「あいうえダンス」(1・2年)

4 「島人の宝」(3・4年)

5 学園演技「Myaku-Myaku Typhoon」(7年)

6 学年演技「The real ムカデ」(8年)

7 学園演技「繋魂」(9年生)

8 学園会演技「RYOSO TIR ~走れ玉入れの界隈~」(全校生)

8 学園会演技「RYOSO TIR ~走れ玉入れの界隈~」(全校生)

9 「未来への航海 ~オレンジの風にのって~」(5・6年)

10 「Thank you for all the wonderful memories!」(7・8・9年)

10 「Thank you for all the wonderful memories!」(7・8・9年)

10 「Thank you for all the wonderful memories!」(7・8・9年)

10 「Thank you for all the wonderful memories!」(7・8・9年)

閉会式 学園会長のあいさつ

「楽しかったひと!」「はーーーい」

〈番外〉開会式前、雨からグランドを守るためにかけていたブルーシートを、たまった雨水を落とさないように教員で運びました。大きな大きなブルーシートはPTA会長様にお借りしました「ありがとうございます」

稲刈り体験 ~ 3年ふるさとみらい科 ~ 10月15日

3年生が6月に行った田植えの苗がこの夏の猛暑・酷暑にも耐え、立派に育ち、いよいよお米が収穫できる時期になりました。田植えの時と同じ、上荘地区の老人クラブの方々にお世話になりながら、鎌で一株ずつ刈っていきました。その後、コンバインに刈った稲束を入れ、もみとわらに分ける作業をしました。結構な面積でしたが、おおむね1時間30分ほどで、収穫体験を終えました。普段食べているお米がどのようにしてできるのか、また、いろいろな苦労があってのお米作りであることがわかったのではないかと思います。

この農家さんの方で、乾燥・脱穀をしていただいて、玄米の完成です。昨年同様、お世話になったシルバーの方々をご招待して、お米を一緒にいただく感謝の会を開催しようと考えています。「はやくおにぎりにして食べたい!!」多くの子どものつぶやきでした。

お店の工夫をみつけよう ~ 3年校外学習 ~ 10月8日

社会科見学で、マックスバリュー加古川西店にお邪魔いたしました。2グループにし、店内とバックヤードでの見学とお話で1時間半ほど学習しました。

陳列順は、入り口から、まずどの料理にも使う「野菜」を置き、その次に「魚」「肉」と続き、最後はメニューが決まらなかったり、時間がなかったりするお客様を想定して、「お惣菜」を置くように工夫しているという話など、非常に興味深く子どもたちはメモを取っていました。また、バックヤードではパッキング体験をさせてもらうなど、清潔・安全なども含めて消費者の立場で考えておられることがよく理解できたと思います。

マックスバリュー様、ありがとうございました。

山手ブロック合同交流学習 ~ わかば学級 ~ 10月7日

今日は山手ブロックの合同交流学習が、少年自然の家であり、わかば学級のみんなが参加しました。参加校は、陵北小学校、八幡小学校、神野小学校、そして、両荘みらい学園の4校です。

入所式では本校が司会を務め、進行していきました。各校の自己紹介コーナーでは、本校は、学校の行事などの紹介をしました。各校、それぞれ工夫が凝らしてあり、楽しい会の始まりとなりました。

入所式の後は、散策、ポニーへの餌やり、アスレチックのアドベンチャーコースを楽しみました。その後、屋内ゲームとして、八幡小学校さんと玉入れゲームで遊びました。

午後のメインは、4校混合のメンバーで結成したグループで交流プログラムを行いました。部屋をめぐって「フープくぐり&人間知恵の輪」「ばくだんゲーム」「ボウリング」「ボールわたしリレー」の4つのゲームを楽しむのですが、他校のお友だちとも楽しくゲームに盛りあがりました。退所式の司会も本校が進め、みんなで楽しい一日を過ごすことができました。

ため池魅力発信プロジェクト ~ 5年ふるさとみらい科 ~ 10月6日

本校では、5年生が兵庫県の「『ため池』ふるさと教育プログラム」として環境学習を進めています。このプログラムの大きな活動の一つに、昨年度も行った薬栗町内会様が行っている下池のかいぼり体験があります。今日はその事前学習で自分たちの身近にあるため池についてくわしく知る学習を進めました。ゲストティチャーは、環境問題に非常にくわしい木下氏(←こどもたちは“いっせいさん”と呼びます)、薬栗町内会の岡田会長です。

まず岡田町内会長からは、昨年度の稲作体験を踏まえての社会のおさらいをしたあと、上荘にあるため池の紹介、かいぼりやじゃことりをする理由、そして、ため池の働きを教えていただきました。また、農業用水という用途だけでなく、防災、地域の保存食、憩いの場などの意味があることも言われていました。今度行うじゃことりでは、自分が何を感じたか、見つけたか、経験したかを自分で言えるようにしてほしいとの願いも言われていました。

今日「下池」で捕獲した大きな貝とモズクガニを持ってきてくださいました

次にいっせいさんからは、農業を大切にしないと、食糧にこまることもあるかもしれないこと、兵庫県で一番ため池が多いのは稲美町であり、加古川より土地が高いから川(水曜日)が流れにくいことをわかりやすく教わりました。また、外来種のミシシッピアカミミガメが増える理由は、輸入してきたペットを飼い主が捨ててきたことなども教えていただきました。

途中、子どもたちからの事前質問にも答えていただきました。今年も身近な題材で環境問題を考えることができありがたいです。

読書活動公開授業「アジア州の経済発展から国のあり方を考えよう」 ~ 7年社会科 ~ 10月3日

7年生の社会科で、ICTや図書館資料を活用して教科学習の学びを深める授業を公開しました。市内の校長先生や図書館教育のご担当、そして本取組は令和7・8年の2年間県教育委員会の読書活動推進事業に指定されている関係で県・市の教育委員会の先生方も来てくださいました。

アジア州についての自分の課題のヒントを見つけ出すパスファインダー

どんどん思考が深まっていきました

授業ではアジア州の経済発展の面で考えたとき、メリット、デメリットを探っていきました。教科書や資料集はもちろんですが、図書室の文献で自分の疑問を解決できるよう「パスファインダー」を参考に考えていきました。これらの情報をもとに、アプリ「MetaMoji」を使うことで全員授業に参加し思考している姿が見られました。

前期集会を行いました 10月2日

主に高学年のリーダー性を高めるべく、前期集会を行っています。委員会活動、各学年から連絡など内容は多彩です。

今日は、6年生がスポーツフェスティバルをがんばろうというメッセージを、5年生がため池学習についてを、そしてリーダー委員会からはあいさつを自分からがんばろうという呼びかけをしてくれました。

日々の授業風景 9月30日

2校時 スポーツフェスティバル(SF)の練習がはじまりました

2校時 学園会演技の練習を全校生で行いました。すべて役員が進めていきます

2校時 ルールはすべて学園会が考えました

2校時 動きだけの練習でしたがずいぶんと楽しんでいました

午前 さくら学級は市内中学校秋季交流会を日岡山で行いました

午前 しっぽとりコーナーは大活躍でした!!

4校時 公開授業「Who is ~?」5年英語

4校時 アクセントにも気をつけながら聞いたり話したりしました

4校時 3年生はSF走競技の練習です

5校時 公開授業 8年理科 「霧の再現」

5校時 霧づくり「水蒸気を水滴に」

5校時 黒い壁の前ではさらに霧が見やすく・・・

川西市の小学校とオンライン交流をしたよ ~ 5年 ~ 9月29日

これからの「学校のあり方」について考えている地域の学校(川西市・清和台南小)の4〜6年とオンラインで交流しました。 初めは全員で「こんにちは!」元気のよさを清和台南の先生に褒めていただきました。

続いて、両荘みらい学園の学校紹介をした後、統合した学校として、学校の様子についてたくさんの質問を受けました。 例えば、 Q.統合して良かったことは? A.友達や同じ趣味の人が増えた。本が増えた。 Q.統合して不便になったことは? A.校舎が広くなって、移動に時間がかかる。 Q.学校の広さは? A.階段が○段、教室は82、トイレは12ヶ所、グランドには野球場とテニスコート、遊具もたくさんある。広さを伝えるのに、わかりやすくしようと、子どもらしい視点での表現でした。 ほかにも、 Q.9年生と1年生は友達になれますか? Q.同じ学校に9年間通うことをどう思いますか? Q.違う学校の子と仲良くなれましたか? 事前に聞いていた質問もありましたが、それ以外は自分の言葉で、アドリブで何とか答えようと奮闘する姿がかっこよかったです。

最後に、みらい学園からの質問はありますか?と問われて、 Q.クラスは何クラスありますか? A.5年のみ2クラス、あとは1クラス。 Q.もし、みらい学園のように義務教育学校になるとしたらどう思いますか? A.不思議だな。 これは難しいな…と頭を抱えていたようです。 ふるさとみらい科、交流委員会が度々登場。みらい学園の様子がしっかり伝えられたのではないでしょうか。

避難訓練 ~ 火災を想定して ~ 9月29日

2校時終了間際、理科室から火災が発生したとの想定で避難訓練を行いました。

最初に放送をよく聞いて、静かに、グランドに避難できていました。火災で一番怖いのは「けむり」です。「おはしも」に注意して、静かに、そして素早く避難することが大切ですが、けむりを吸わないためにハンカチで口と鼻を押さえて姿勢を低くして移動することも改めて確認しました。

災害は、いつ、どこで起こるかわかりません。本当に火事が起きたら、パニックにならず、今日の訓練を思い出してほしいと思います。

姫路セントラルパークに行きました ~ 1年・2年 校外学習~ 9月26日

生き物が育つ場所や成長の様子に関心をもって見学し、生き物への親しみをもち、大切にしようとする気持ちを育てる目的で、1年生・2年生が、姫路セントラルパークに行きました。ご存じのとおり、動物園とは違い、広大な広場で暮らす動物の姿をみて、子どもたちは大興奮でドライブサファリを楽しみました。途中、ライオンが近づいてきたときには歓声があがりました。ウォーキングサファリでは、カラフルなめずらしい鳥やワラビーなどを珍しそうに眺めながら歩きました。国語で学習した「どうぶつ園のじゅうい」の内容を思い出しながらサファリを楽しむ姿も。。。。。。

昼食はお家の方が作ってくださったお弁当を秋晴れの中、おいしくいただきました。ふれあいの国では、ヒツジなどの動物を身近に感じることもできました。1・2年の縦割りグループで行動しましたが、2年生のリーダーが1年生の面倒をみようと奮闘していました。楽しい一日を過ごせたようです。。。。。。。

租税教室 〜 6年社会科 〜 9月26日

6年生で、税金の大切さを知ることを目的として、租税教室をしました。この租税教室は、税務署の主催で行われているもので、講師は委託を受けられている市・市民税課の職員さんがきてくださいました。

子どもたちは「消費税」などの言葉は聞いたことがあっても、他の「税」については耳慣れない言葉であったようですが、わかりやすいアニメや丁寧な説明で、「税」について知ることができました。特にアニメは「もし税金がなくなったら・・・」という設定で、いろいろな困りごとが紹介され、みんなの生活を守るために必要だということがよくわかったと思います。

都台こども園さんで保育体験をしました ~ 9年 家庭科 ~ 9月25日

家庭科では、幼児とのよりよい関わり方や工夫について考える学習があります。今日は、両荘ユニット内の都台こども園さんに9年生がお邪魔させていただきました。

0歳児から5歳児までのクラスを生徒たちが分かれて一緒に過ごさせていただきました。事前学習で布でつくった遊びグッズなどで、楽しい時間を過ごしていました。体験を終えての生徒の感想は・・・・「可愛すぎて帰りたくなかったぁ」「ちょっとしたことで喜んでくれてうれしかった」

都台こども園さん、ありがとうございました。

自分で作ったかわいい名札

Glicopiaにいってきたよ ~ 3年 社会科見学「工場ではたらく人の仕事」 ~ 9月22日

校外学習で、西神戸にあるGlicopiaに行ってきました。

3年生の社会科では、生産に携わっている人々の仕事や工場の工夫について学習します。今日はその一環としての社会科見学です。消費者の気持ちを考えながらオリジナルのプリッツをデザインする体験イベントや工場のライン見学でいろいろ工夫されたスナック菓子ができる工程を見学しました。子どもたちは「楽しかったーーー」という感想をもって帰ってきていました。

両荘みらい人権デーを開催しました 9月18日

今日は、「両荘みらい人権デー」(授業参観・人権集会・人権講演会)を開催しました。全クラス、人権にかかわる授業をしたあと、2nd Stage、3rd Stageは体育館で後期課程生徒の人権作文の発表がありました。戦後生き延びたゾウを全国の子どもたちに見せるために国鉄が走らせたことを取り上げた新聞の感想を述べた「世代を超えて語り継がれるゾウ列車」を7年生が、沖縄戦で多くの犠牲者を出した悲劇について取り上げた「対馬丸」を8年生が、そして、地域の人たちに見守られ、人と人とのあたたかいつながりによって支えられてきた経験を述べた「地域に見守られて」を9年生が発表しました。

そして、「スマホやSNSトラブルから身を守るために ~インターネットと人権~」と題して篠原嘉一氏にご講演をいただきました。最新情報とともに、最近のSNSに秘匿性はなくなりつつあること、アナログなくらしのよさを理解している人がネットを上手に使いこなすことなどを教えていただいた後、「自分と考えの違う人と交わらないと人間は成長しない」と強いメッセージをいただきました。

司会は昨日に引き続き文化(放送)部です

新人戦の壮行会を開催しました 〜 後期課程 〜 9月17日

秋の新人体育大会が始まっています。

運動部では先輩が引退し、暑い暑い夏を乗り越え、自分たちが主体となる初めての大きな公式試合です。それぞれのキャプテンが意気込みを発表してくれました。「より一生懸命練習に励んできました」「励ましのことばをかけ合うようにしてきました」「みんなで競い合いながら取り組んできました」「しんどい練習を積み重ねてきました」「一球一球に集中し、しんどい練習に耐えてきました」「先輩から教えてもらった人から応援されるチームになれるように日常生活での当たり前のことを頑張ってきました」「お互いにしんどいメ二ューをがんばった」「前向きな気持ちを崩さずに戦いたい」…など

練習してきたことをすべて出し切れるよう健闘を祈ります…

各部キャプテン 「頑張るぞ!!」

(左から)男子ソフトテニス部 陸上競技部 男子バスケットボール部 女子ソフトテニス部 女子バスケットボール 剣道部

司会は文化(放送)部が進めてくれました

日々の授業風景 9月17日

今日の授業の様子をpickup

6年狂言のための肩衣づくり奮闘中 その1

6年狂言のための肩衣づくり奮闘中 その2

定規の習いたては線を引くことも難しかった子どもたちですが、今ではみんなキレイに線をひくことができるようになっていました

6年狂言のための肩衣づくり奮闘中 その3

肩衣の設計図

6年狂言のための肩衣づくり奮闘中 その4

1年学級活動

係の仕事を話し合ってポスターに書いています

1年学級活動

きゅうしょくがかり「みずやすとろーをわすれずおく」「きゅうしょくだいをちゃんとおく」

5年国語(書写) お手本を見ながら 一筆一筆心を込めて書いていました

文章を推敲しよう 6年 国語 9月16日

今日は、文章を推敲するためにどのような視点が必要かを考える授業をしました。中でも、相手意識をどう考えるかによって、推敲の内容が変わってくることも学びました。

本授業では、新しいソフト「MeataMoji ClassRoom」を使い、自分の最初の考えと友だちの意見を参考にして見出した自分の考えの違いがわかるように色を変えて書きました。これにより、深まりを可視化することができました。

自然学校5日目 ~ 5年 ~ 9月12日

今日は最終日。天気は快晴。今日もみんな元気にスタートしました。朝食は、ミートボール、きんぴらごぼう、のり、ポテト、サラダ、ごはん、味噌汁。美味しくいただきました。

布団、シーツ類、5日分の荷物の片付けなど日常ではやらないことなので、苦労していましたが、時間通りにこなしていきました。お掃除タイムでは、「来たときよりも美しく」をめざして、細かいゴミを一生懸命拾っていました。

これですべての活動は終了です。5年生の子どもたちにとって、4泊5日はとても長い宿泊です。それだけに多くのことを乗り越え、頑張り切れた子どもたちに心より拍手を送ります。よく頑張りました!!!!!

自然学校4日目 ~ 5年 ~ 9月11日

4日目は朝までいわゆる”爆睡ZZZ”です。疲れもあると思いますが、みんな元気に活動が始まりました。

午前の天気は、晴れ。朝の集い、朝食のカートンドッグ、昼食の野外炊さんカレー作り・・・と時間通りに進んでいきました。カレー作りでのごはんは、空き缶を飯盒代わりに使いました。防災的にも活用できる炊き方です。カレー作りは、みんなで手分けして、野菜を切っていきました。お家でもお手伝いしている子どもがさり気なくアドバイスする姿が微笑ましかったです!出来上がりもDelicious。一人1合分のお米を想定してありましたが、ほとんどの子どもが完食していました。体調がよい表れでしょう!

本日午後は、広場で鬼ごっこをするなどして、楽しく過ごしました。最後のスタンツ練習では、グループ内でいろいろ話し合いをしながら、進めることができていました。夕食は、鶏鍋をみんなで美味しくいただきました。

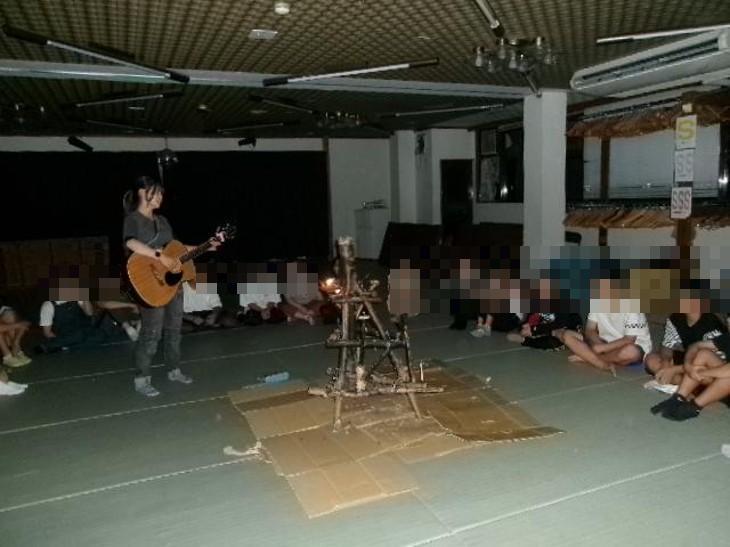

そして夜には、キャンプファイヤー。。。。ですが、残念ながら、雨により、室内でのキャンドルファイヤーに。みんなで1学期前半から今日まで一生懸命練習してきたグループ別ダンス、ゲーム、歌などで大変盛り上がりました。ファイヤー終盤には、自然学校が終わることにポロポロ・・涙がこぼれていました。

ファイヤー終了後、お家の方からのお手紙を担任の先生から渡され、シクシク・・・・これまで頑張ってきた分、お家の方への恋しさも倍増・・・だったようです。

今晩寝たら、明日は帰る準備がメインです。今日もいい夢を見てほしいです。

自然学校3日目 ~ 5年 ~ 9月10日

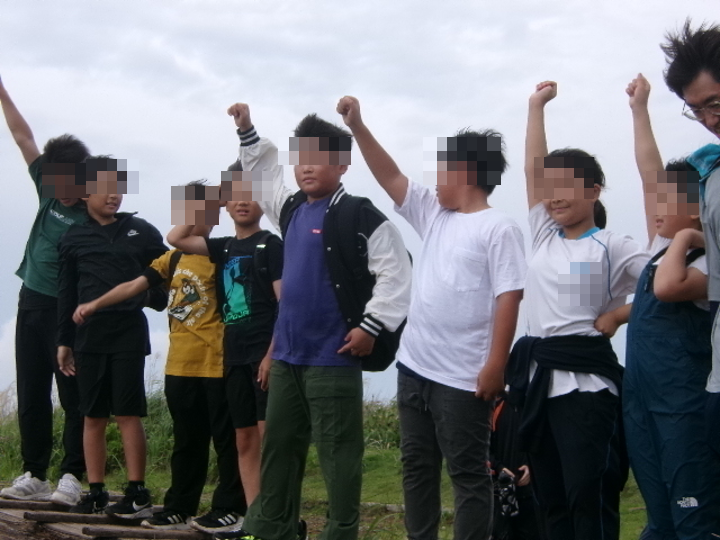

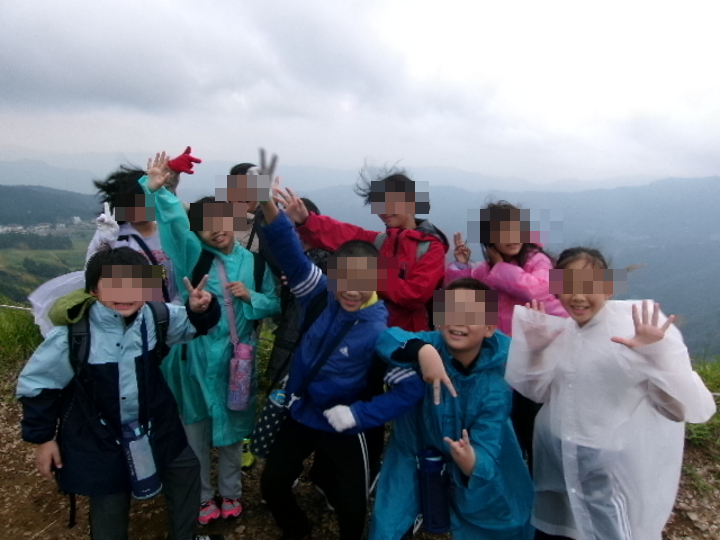

自然学校3日目。朝起きると一面の霧。昼頃に雨の予報はありましたが、少しずつ霧もなくなり晴れ間も見えてきたので、朝の予定を少しずつ時間短縮し、雨が降る前の下山を目指して登山に出発!でも、やっぱり山の天気は変わりやすいものです。途中で雨が降り、風も強くなってきたため、途中で予定を変更し高丸山の頂上を目指しました。頂上につく頃には雨もやんで、全員が自分の力で登ることができました!!

自分で詰めたお弁当は、下山後、お風呂上がりに食べました。

食後、少し体を休め、現在は大広間でフリータイムを満喫中しました。

本日午後は、猛烈な雨。しかし、子どもたちは、予定通り、屋内でグループ別にスタンツの練習を頑張りました。それぞれのチームのオリジナルのダンスを何度も何度も練習していました。明日のキャンプファイヤーでの本番が楽しみです。

夕食はみんなが楽しみにしていたBBQです。雨もあがり、涼しい空気の中で、たくさんの牛肉と豚肉をどんどん食べていました。野菜が残り気味・・・・なのが、少し残念でしたが、この食欲が元気の源です。

予定していた金塊発掘ゲームは、午後の雨で地面がぬかるんでいるということで、残念ながら中止。代わりに思い出の絵を描いていきました。

一番疲れが出やすい3日目。みんな元気に過ごせています。

自然学校2日目 ~ 5年 ~ 9月9日

自然学校2日目、朝は、ちょっぴり寝ぼけた表情の子、持ち物の準備に苦戦する子などいろいろいましたが、お天気にも恵まれ始まりました。

朝ご飯もしっかり食べ、午前中は、お楽しみのキャニオニング。ウェットスーツの着用に手こずっていましたが、何とか準備完了。岩から岩へと川を登りながら、ポイントに到着すると、リーダーさんの指示のもと、飛び込んだり、流されたり、水に浮かんだり…とても楽しそうでした。

勇気を出して挑戦する友達を励ます声もたくさん聞こえてきて、全員参加の充実した活動となりました。

昼食は、キャニオニングでしっかり体を動かしたので、おかわりをしている子もたくさんいました。

その後、雨もまだ大丈夫そうだったので、外へ出てリーダータイム。昨日、入所式とお弁当を食べるはずだった芝生の広場で、「警ドロ」や「鬼ごっこ」を、リーダーや先生と一緒に楽しみました。

スタンツ練習、夕食を済ませ、家族への手紙を書きました。

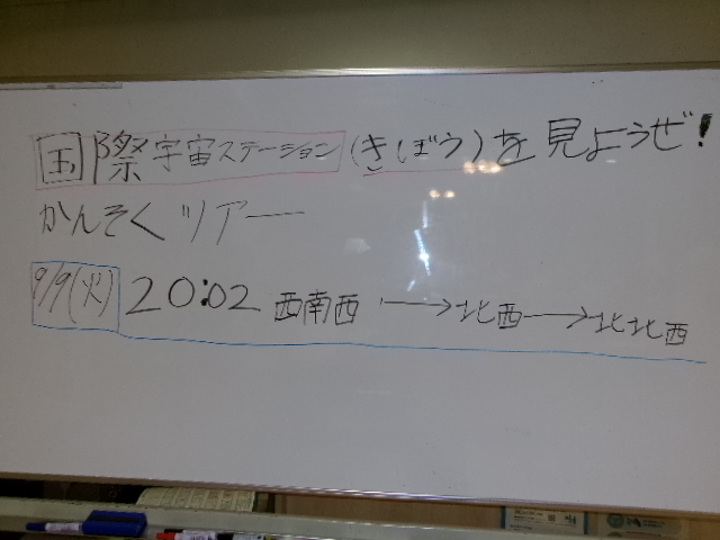

プログラムを少し入れ替え、昨日見えなかった星空観察に再挑戦。今日は国際宇宙ステーション「きぼう」が見えるとのことで、みんなで待っていたのですが…雲が出てきてしまい断念しようと思ったら…なんと、見えました!みんなでバンザーイ!

明日はいよいよ、登山です。今のところ、体調不良者もほとんどなく、順調です。ただし、部屋の荷物は・・・。今朝、持ち物探しに困った経験を踏まえて、明日の準備を整えてから就寝できるようにしたいものです。

島田叡沖縄県知事の行動から戦争の構造をとらえる ~7年 平和教育 ~ 9月9日

この「両荘みらい学園エトセトラ R7 1学期」の4月25日で取り上げた福中さんがGT(ゲストティーチャー)として、またまた本校に来てくださいました。あのときは、「沖縄ってどんなところ?」をテーマに、自然・風土・文化から沖縄戦・基地問題等についてお話してくださいました。

今回の授業のねらいは、第2弾として「島田叡沖縄県知事の行動から戦争の構造をとらえる」ことです。沖縄・沖縄戦についてのお話のあと、「住民たちはどのように戦争に巻きこまれていったのだろう」について、戦争を体験した方の証言をとおして考えていきました。兵庫出身の島田知事は、県民の命を最優先に考える立場であると同時に、政府の役人であるがゆえ、軍からの指示や考えとの間で、まさしく簡単には答えのでない判断をしなければならなかったと推察できます。授業では、住民からの見方に加え、島田知事の言葉や判断にフォーカスし、戦争の醜さ・愚かさ、そして、多くの矛盾などを感じることができました。

本校では、指導の重点として、 セカンドステージ、サードステージの一貫プログラムとして、前期課程:広島「原爆」、後期課程:尾上や加西「特攻隊」及び沖縄「沖縄地上戦」、そして世界の平和など、多方面からアプローチする平和カリキュラムを展開しています。

自然学校1日目 ~ 5年 ~ 9月8日

自然学校1日目は、9時に学校を出発。ハチ高原は雨模様との情報を聞いて向かいましたが、両荘みらい学園の5年生の到着を歓迎するかのように、午後はしっかりと晴れてくれました。

入所式とお弁当は、室内で済ませましたが、その後のプログラムは予定通り進めることができました。

午後は、リーダータイムで盛り上がった後、夕食もモリモリ食べて、元気いっぱい。

星空観察は、雲がかかっていたため、ナイトハイクをした後に少しだけ行いました。明日、コンディションがよかったら再挑戦したいと思います。

お風呂タイムも終了し、現在、必死に就寝準備中。枕カバーやシーツに悪戦苦闘しています。夜は、明日のキャニオニングに備えて、しっかり寝てもらいたいと思います。

日々の授業風景 9月4日

2学期の授業のようすをいくつかpickup

3年 稲作・お米について一生懸命しらべていました

3年 写真を添えてCromebookでまとめます

2年 音楽では鍵盤ハーモニカで「かっこう」を上手に弾いていました

2年 譜面と鍵盤をみながら一生懸命・・・・かわいかったです!

6年 新しい授業支援アプリ「MetaMoji ClassRoom3」を使って授業を進めています

9年美術 一心不乱に鉛筆で・・・・

9年 美術 鉛筆の芯を削った粉を活用して微妙な色合いを表現していた生徒も・・・・

9年 美術 奥行きも上手に表現していました

みとろの丘コラボPro「みとろクイズラリーをつくろう」 ~ 9年 ふるさとみらい科 ~ 9月4日

明日最接近しそうな台風15号の影響で、曇り。。。そんな中、9年生がみとろの丘でコラボプログラム(みとろコラボPro.)に基づき、活動をしました。

9年生は、8年生の時に、この両荘やみとろの丘の魅力をもっと他に伝えるべく、自分たちの考えた企画書をみとろの丘さんに提案していました。その企画の中で実現可能であるものをピックアップし、Staffさんとまとめていったものが「クイズラリーでみとろの丘の魅力をつたえよう」でした。その活動として、「クイズラリー作成グループ」「クイズラリー宣伝グループ」「参加賞作成グループ」の3つに分かれて活動しました。クイズグループは、Staffさんに屋内を案内・説明していただきながら、各々が考えていきました。「へぇー」と思う内容もあり、ますますみとろの丘の魅力がわかりました。宣伝グループは、感じた魅力をPOPで伝えようと取材を進めていました。

この後、秋ごろ、みとろの丘で来場者のみなさまに、実際にクイズラリーを楽しんでいただくイベントを設定することになっています。

防災特別授業「9月1日は防災の日でした」 〜6年理科〜 9月4日

2学期がはじまって4日。いつもどおりの活気が戻ってきました。

今日は6年生の理科で「特別防災授業」を行いました。政府広報オンラインによれば、大正12年(1923年)9月1日に、死者・行方不明者10万5千余人という大惨事になった関東大震災を教訓として、一人ひとりの防災対策の重要性を広く国民に理解してもらおうと、政府が9月1日を「防災の日」と制定しました。地震だけでなく、日本は台風、豪雨などの自然災害が発生しやすい国なので、様々な災害に備え、日頃からの防災対策を見直す機会です。

6年の理科では、教科書の「理科の広場」で「稲むらの火」の話が記されています。1854年に起こった安政南海地震で、約5メートルの津波が夕方から夜にかけて紀州広村を襲ったそうです。濱口梧陵は稲わらに火をつけて人々を高台に導き多くの命を救った話です。今日は紙芝居で子どもたちにこの話を伝えたあと、教員が実際に広川町にいって取材してきた内容を伝えていました。広川町での取材で、紙芝居より深い内容がわかったのでそれも伝えていました。

この記事に関するお問い合わせ先

担当:両荘みらい学園

郵便:675-1221

住所:兵庫県加古川市平荘町山角725-2

電話番号:079-428-0022

更新日:2025年12月08日