両荘みらい学園エトセトラ R7 1学期

【こちらをクリック!】 続きは・・・「両荘みらい学園エトセトラ R7 2学期」でご覧ください。

ビブリオトーク ~ 前期課程 夏休みを前に~ 7月17日・22日・23日

前期課程では、夏にじっくり読書に浸ってほしいとの願いを込めて、全学年、ビブリオトークを行いました。ビブリオトークとは、参加者がおすすめの本を持ち寄り、紹介し合うイベントです。各学年、学年が上がるたびに、本の紹介とその発表がステップアップしていました。心が動いた部分やおすすめポイントなど各自の感性が「この本読みたい」と思わせるものでした。同じ学年のお友だちの紹介なので、夏の読書の参考になったのではないでしょうか。

1年生

1年生

4年生

4年生

6年生

6年生

6年生児童の発表文

「みらい」から「ヒロシマ」、「沖縄」そして「みらい」へ ~ 持続可能な平和を ~ 7月22日

夏の読書週間は終了していますが、今日、6年生2人と9年生1人による研修旅行・修学旅行の平和学習の報告会が行われました。図書室とコラボして、大階段で多くの子どもたちの前でそれぞれ感じたことをわかりやすく伝えてくれました。

6年生児童

…(前略)…中でも、印象に残ったことの一つは、皮膚が垂れ下がっていても、「助けて」という声はなく、 幽霊のように歩いている無数の人たちがたくさんいたということだ。それは、何回絵を見ても、 その光景が想像できないからだ。もう一つは、「明日生きているか分からない」という不安を 抱いて毎日を過ごしていたということ。私なら、不安を抱えたままの生活には耐えられないと 思う。最後に、新井さんが、「私はもうすぐこの世を去ってしまうけれど、80年前にあったこの 悲惨なことを、未来に伝えていってください。」と言った。この言葉を聞いて、私はこの悲惨な ことを未来に伝えていくことは、新井さんから私たちに託された使命だからと前向きな気持ち になった。

研修旅行に行って、私のテーマである『幸せ』とは、心と体が健康で、毎日の生活や人生を 厳しく楽しく過ごせることだと改めて強く思った。

あと7年で、私は「おとな」の仲間入りをする。日本は80年間戦争をしていないけど、他の国 では原爆が落とされてから80年たった今でも戦争をしている。

だから、これからはもう戦争をやめて、貧しい暮らしをしている世界中の人々に幸せな暮らし を取リ戻し、平和な世界になることを願っている。そのためにも、おとなになるまでの7年間で 、もっと原爆のこと、戦争のこと、平和のことなどをたくさん学び、発信していく力として身につ けていきたいと考える。

6年生児童

…(前略)… これから7年生になっても語り部さんの新井さんに教えていただいた貴重な言葉は絶対に忘れてはならないと思った。語り部さんの人数は増えていくことはないが、語り部さんのお話を聞いた私達は次の世代にまで伝えていくことができるならどんどん伝えていきたいと思った。原爆ドームをなくそうという動きがあるが、原爆ドームは数少ない「被爆した」建物だから、見るのが辛かったり怖かったりするかもしれないが、実際の原爆はどのくらいの威力があったのかを感じることができるのは「生」の展示だけだと思う。だから私は残したい。

戦争はもう終わったが、被爆した人たちの体の被害も心の被害もなくなることはない。だからこそ戦争の記憶を残していかなければならないと思う。そうでなければもう取り戻すことのできない亡くなってしまった命が、無駄になってしまうと思った。この経験を無駄にしないことが戦争をもうしないための活動だと思う。…(後略)…

9年生徒

「未来に残す80年前の地上戦」僕は、修学旅行で沖縄の地上戦について学んで、あの島で起きた悲劇を知りました。僕が心に残っているのは壕の中での生活やアメリカ軍の攻撃の話です。壕の中に入って、懐中電灯を消すと真っ暗だと感じました。ガイドさんの話では、最大約300名の人が足場の悪い壕の中にいたことを知り、生活が不便だったことを実感できました。アメリカ軍の攻撃は、壕の中に爆弾を投げ込み、壕の奥の届かないところには天井からガソリンをたらし、壕の中を放火するのがとても恐ろしいと思ったし残酷だと思いました。アメリカ軍が攻撃する前に降参を呼びかけたのに「捕虜になるくらいなら死ね」という日本の教育のせいで犠牲者が増えたのだと思いました。…(中略)…「修学旅行をふりかえって」僕はこの修学旅行で沖縄の地に行って戦争で何が起こったかを深く知ることができました。戦争が起きた地に行って壕の中での生活が苦しかったことを身をもって感じることができました。戦争では、出撃する年齢制限を広げて本来守られるべき子どもや老人も出動したことを知って、本来の目的を見失っているなと思いました。また、基地問題が今もずっとあって、騒音問題などで困っている人がたくさんいることを知って早く解決してほしいと思いました。戦争は美化してはいけない。命どぅ宝の言葉を忘れずに過ごしていきたいと思います。

一次関数 ~ 8年 数学科 ~ 7月22日

今、8年生では1次関数を学習しています。この1次関数は、苦手な生徒も多く、難関単元です。子どもたちにとっては、文字が変数となり変化していくことがイメージしにくいことや「傾き」や「切片」の意味とグラフとの関係が理解しにくいことが苦手な原因のひとつです。

今日は、chromebookの「GeoGebra」というプログラムを使い、各自、「切片」や「傾き」を自由に変化させて、その特徴を視覚的に捉えるようにしました。「切片」の変化はグラフが平行に移動していくこと、「傾き」の変化はグラフの「斜め具合」が変化していくことに気がついていました。数学が苦手な生徒にとっては、概念的・抽象的な理解として、 x と y の数字の変化に伴って、どう変化するかの理解の助けになった時間でした。

2025夏の読書週間 “あいことばは ヒ・ラ・ケ・ホ・ン!” 7月7日 - 17日

図書館をより身近な「場」として意識づけ、活用する子どもを育成すべく、読書週間をおこないました。

具体的には・・・・

1. Morning Library:5~9年生大階段で教室へ / 2. 1学期最後の貸出:機会を増やすことをねらい、図書館への立ち寄り機会を増やす取組 / 3. 1~6年のビブリオトーク / 4. ”ぶらっとLibrary”で大階段「みんなの読書活動」watching / 5. 「みらい」から「ヒロシマ」、「沖縄」そして「みらい」へ ~持続可能な平和を~:業間休み、6年生代表と9年生代表が大階段での発表 / 6. 後期課程の教科学習や休み時間での利用の促進 / 7. 「ヒ・ラ・ケ・ホ・ン!」この一冊紹介カードを展示:図書委員会

本校は、前期課程での取り組みを活かして、今年度は後期課程でもさらに展開させ、9か年一貫の図書館教育を進めるべく、令和7年度・令和8年度の2年間、県教育委員会しての「読書活動推進事業」に取り組んでいます。

ブタの内臓観察 ~6年&8年 理科 ~ 7月16日

理科では人体のしくみについて学習する場面がありますが、今日は地域のお肉屋さんにご協力いただき、九州産のブタの内臓で舌、心臓、胃、肝臓、大腸、小腸、横隔膜の観察をしました。理科的には、人とブタの内臓の構造は似ていることを活かしての学習となります。

手袋をはめて、実際にさわってみると、6年生では、触感を味わったり、においをかいでみたりする姿が見られました。8年生では、心臓の構造を確認すべく、指を穴に突っ込み、血液の流れがどうなっているかを確認する姿が見られました。小腸は、実際に伸ばしてみました。座学だけでは決して学べない学習となりました。

地域のお肉屋さん、ご協力ありがとうございました。

みとろたんけん ~ 1年・2年ふるさとみらい科 ~ 7月16日

1年生と2年生で、みとろの丘に行きました。ねらいは、「動植物や風、光など身近な自然との触れ合いを楽しむ」です。昨年度と同じように、地域のボランティアの方にもお願いし、かかわっていただきました。今回の活動の中心は、夏の生き物の観察。みとろの丘にはトンボやバッタなどが豊富にいます。持ってきた網で虫を採集し、かごに入れていました。中にはナナフシを発見し、捕まえていた子どももいました。後半は、エアコンルームに行き、観察記録をまとめました。

昨年度の縦割り遠足で自分たちで植樹した木。元気に成長していました。2年生は、この木にも興味があるようで、「木の成長」に「喜び」を感じていました。これも” みとろ探検” だからこそです!

みとろの丘のコンシェルジュになろう ~ 9年 ふるさとみらい科 ~ 7月14日

8年生の冬に生徒たち作った「ふるさとみらい科 × みとろの丘」の企画書を、

「みとろの丘宝探し~クイズラリー~(案)」

今年度、ふるさとみらい科では、「みとろの丘のコンシェルジュ(

トライやる・ウイーク発表会 ~ 8年 ~ 7月14日

本日6校時に両荘公民館にて、6月に行われたトライやる・

トライやる・ウイークは、生徒たちが地域とふれあい、

この経験を通して、生徒たちが将来を考える上で、

今後とも、

授業研究「つなぎ言葉のはたらきを知ろう」 ~ 4年国語科 ~ 7月11日

国語の授業研究で、「だから」「しかし」「そして」「または」「つまり」「ところで」などのつなぎ言葉に注目し、その働きを学習する授業でした。まずは、前の文と後ろの文をつなげる言葉であることやそれぞれのつなぎ言葉の特徴を考えたました。続いて、グループでつなぎ言葉とあとの文を作りました。最後には自分でつなぎ言葉をつかって文章をつくる練習をしました。みんなで交流する中で、つなぎ言葉とあとの文意との関係が実感として理解できたのではないでしょうか。文章の読み取り、特に説明文などはつなぎ言葉に着目すると、筆者のいいたいことの理解が随分と楽に進みます。今日の授業でつなぎ言葉の理解が進んでくれるといいなと思います。

公民館連携行事:日本伝統文化クラブ ~ 4年・5年・6年 ~ 7月10日

.jpeg)

.jpeg)

今年度は、公民館で活動されておられる地域の方にお世話になり、4年・5年・6年のクラブ活動で「日本文化体験クラブ」を立ち上げました。お世話になった1回目は6月に「和菓子づくり」を、そして、2回目は今日7月10日に「着付け」をおこないました。

地域の方々がとても丁寧に教えてくださり、子どもたちも楽しんで活動しています。子どもたちはこういった活動で地域の温かみを感じているのだと思います。

.jpeg)

交流:加古川養護学校×両荘みらい学園 ~ 9年生 ~ 7月10日

9年生が加古川養護学校に出向き、交流会をしてきました。最初に体育館に集まり、9年生全員で校歌を披露しました。その後、クラスごとに、クイズを出し合ったり、施設見学をさせていただいたりしました。

クイズコーナーでは、両荘みらい学園からは万博にかかわるもの、加古川養護学校からは学校にかかわることが中心でした。「へぇー」と思うクイズも多かったです。

施設見学は、遊びながら平衡感覚などを磨くためのプレイルーム、心地よい感覚刺激(光・音、触感、香りなど) でのリラックス効果をねらったスヌーズレンルームを見学しました。ちょうど4月に加古川養護学校から転勤で本校職員になった9年生スタッフの詳しい説明があり、子どもたちもよくわかったと思います。最後は、9年生で「花」を歌ってお別れしました。

加古川養護学校のみなさま、ありがとうございました。

公民館連携事業:南極紀行 ”第56次日本南極地域観測隊夏隊に参加して” 〜 6年・7年 〜 7月9日

両荘寿大学×両荘みらい学園の合同講座として、河合健次先生のお話を聞きました。まずはじめに、南極大陸について、4000万年分の氷で構成されている南極大陸のことや観測船「しらせ」で14,000km離れた昭和基地へ行くのに南緯40度から60度のとてつもない暴風圏を2週間経験したこと、地球温暖化の影響を確かに感じたこと、野生のアデリーペンギンやウェッデルアザラシのVTR、極地の氷の海には船ごと体当たり(!?)しながら1日に1kmずつしか進まないこと、昭和基地の内部、滞在中の節水生活、太陽が地平線を転がる白夜と太陽が昇らない極夜のこと、観測の仕事は白夜を活かして行うことなど、河合先生ならではの普段では知り得ない話が非常に興味深かったです。

先生からは、「南極観測隊はいろいろな業種の方がおられ、自分のやりたいことを極めた人が南極に行っていますし、行けるのです。みんなも今、何でもいいから夢をもって頑張ってほしいし、極めてほしい。やるべきことは ”とことん” 頑張ってほしいです。」と熱いメッセージをいただきました。

時間の都合で子どもたちは講演途中に退席しましたが、最後まで聞きたかったお話でした。

きれいな朝顔がさいたよ ~ 1年生活科 ~ 7月9日

1年生活科で、あさがおを育てています。1年生は、朝登校後すぐに中庭の植木鉢に直行し、自分の植木鉢に水をあげていました。きれいな花が咲いたことをうれしそうに報告してくれる姿が見られました。

自衛隊による防災訓練・講話 ~ 後期課程 ~ 7月8日

今日の午後、自衛隊の方をGTとしてお招きして、7年・8年を対象に防災講話&訓練の時間を取りました。防災講話では、阪神・淡路大震災を紹介しながら、防災・減災では「自助・共助・公助」が大切であると力説されておられました。そして、命を守るための知識や地震による二次災害を防ぐ方法など、もしものときに自分ができることを丁寧に教えていただきました。

防災訓練は、学年を3グループに分け、災害時に役立つロープワーク、身近なもので作る応急担架、そして、災害時の人員輸送用である高機動車の体験乗車を行いました。どれもいざというとき知っていたら役立つものでした。

食べ物のはたらきを知ろう ~ 3年 食育 ~ 7月8日

3年生で、「食べ物のはたらきを知ろう」というテーマで食育学習をしました。食べ物には「体をつくる」(赤)、「エネルギーのもとになる」(黄)、「体の調子をととのえる」(緑)の3つの働きと色を学んだあと、今日の給食メニューを例にして、3色で分けていきました。「緑が多い」など、給食では3つがバランスよく含まれていることがわかりました。

担任の先生による食育

こどもたちの感想・・・

これまでほぼほぼ残していたけれど、ちょっとでも食べようと思いました / 給食を作った人が、元気になってほしい気持ちでみんなに給食を作っているとわかりました / すききらいせずにチャレンジしてみる / 毎日給食に3色そろっています / やさいやごはんがいろいろえいようをたくわえたりして体のちょうしがいいことになるんだと思いました

3色に分けていきます

栄養教諭の先生とコラボ

今日の給食メニューを3色に分けてみての感想

1st Stageでなかよく遊んだよ ~ 1年・2年・3年・4年 業間休み ~ 7月4日

今日の業間休み、学校に残った1st.ステージは、縦割りグループで4年生が考えた室内遊びを楽しみました。暑さも考慮し、各教室での活動でしたが、遊びの種類もグループによって様々。フルーツバスケットに船長さんの命令、私は何でしょう、だるまさんが転んだ、トランプ、ダンス等、どのグループも笑顔が見られ、1年生が困らないように声かけしたり、膝の上に乗せてあげたり…優しさが見られました。

“いのち輝く未来社会のデザイン”大阪・関西万博での校外学習 ~2nd Stage & 3rd Stage ~ 7月4日

「GANDAM NEXT FUTURE」の前で

入園前のセキュリティーチェック

校外学習で2nd Stageと3rd Stageが万博に行きました。ねらいは「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに開催される大阪・関西万博を通して、【世界を身近に感じる】【未来を身近に感じる】【SDGsを身近に感じる】【協力の大切さを学ぶ】の4点について、子どもたちの五感を活かした学びとすることです。校外での学びを深めるために、事前にSociety1.0からSociety5.0についてや健康教育として熱中症についての学習をしました。早すぎる梅雨明けに熱中症に気をつけながらの活動でしたが、暑いときには適宜休憩を取りながら、また、適度な水分を取りながらの万博での活動でした。

兵庫県庁より3人の職員さんが特別に同行してくださいました「ありがとうございます」

前期課程の昼食場面

前期課程昼食場面

突如ミャクミャクが登場・・

熱中症対策の日傘で巡る子どもたち

パビリオンではスタッフの方々が手を振って向かい入れてくださいます

未来の都市パビリオンのスタッフとハイタッチで入館する子ども

活動の前半は、団体予約で割り当てていただいた「未来の都市パビリオン」です。このパビリオンは、まさしく事前学習を発展させた内容で、博覧会協会と12者の企業・団体が共創した「15アトラクションによる未来体験」が魅力的なパビリオンです。みんな体験しながら興味深く学習していました。大屋根リングでは子どもたちは今まで見たことのない雰囲気にとても感動していました。

活動の後半は、グループ散策です。限られた時間の中であることや暑さのことを考えて、比較的入館しやすいコモンズ館(パビリオン)に行っているグループもありました。ここでは聞いたことのない国の本物文化に触れる機会となっていました。多い班では3つのパビリオンに入ったようですが、パビリオンに入らず、雰囲気を中心に散策した班もありました。

未来の都市パビリオン

未来の都市パビリオン 風と水素で走る船にうちわで風を送ります

未来の都市パビリオン

未来の都市パビリオン

未来の都市パビリオン

未来の都市パビリオン

後期課程昼食場面

後期課程昼食場面

大屋根リング

大屋根リングに向かうエスカレーター

大屋根リングを歩きました

コモンズ館

バングラディシュ館

休憩中の後期課程の子どもたち

時間通り集合場所へ向かいます

記念スタンプも人気でした

SDGsはもとより、多くの外国の文化に触れたり、インバウンドの方々を身近に目にしたりすることは、「グローバル人材の育成」を掲げている本校の学びにとっても、とても有効な校外学習となりました。

解散直後の前期課程の子どもたちの感想は、「外国の人がいっぱい日本にきていて、すごいと思った」「(入ったパビリオンで)触ってもいないのに触ったように動く技術がすごいと思った」「コモンズ館には入ったけど、もう少し見たかった・・・」「自然学校の集団行動の練習ができてよかった」「未来へ旅行している気分になった」「大屋根リングが意外と大きかった」「パビリオンの中にあった(未来の)乗り物の説明がおもしろかった」でした。

七夕飾り”ほんわか” ~ 学園会活動リーダー委員会 ~ 7月3日

昨日いただいた竹笹に、全校生が書いた短冊を付け、校内に設置しました。設置は、リーダー委員会に加えて多くの9年生が有志で参加してくれていました。

願いごとを見ると、ほんわかしたものや今の世界を象徴するものもありました。どれも願いが叶えば・・・うれしい・・・

七夕に向け 竹取りにいってきました ~ 学園会活動 ~ 7月2日

全校生で楽しいことを行おうと、学園会リーダー委員会が全校生で七夕かざりをやろうと企画しました。そのために、学園会役員のお家にある竹を担当教員がいただきに行かせていただきました。竹を5本、自分たちで切り、準備しました。どれもきれいな青い竹で、飾りを付けるのがとても楽しみです。ご協力いただいたお家の方、ありがとうございます。

進路説明会を開催しました ~ 9年 ~ 7月2日

今日は、期末テストの最終日。テストが終わり、気持ち的にはほっとしている部分もある中でしたが、生徒・保護者同席で大切な情報を共有する進路説明会を行いました。進路を考えるということは、自分の未来を考えるということです。ほっとしているタイミングだからこそじっくり考えることができる面もあります。就職や進学に関する情報をしっかり理解することやそれぞれの進路先に特色を知ることが大切な時期です。この説明会を通して、「自分らしさ」が発揮できる場所はどこなのかをしっかり見つめてほしいと思います。

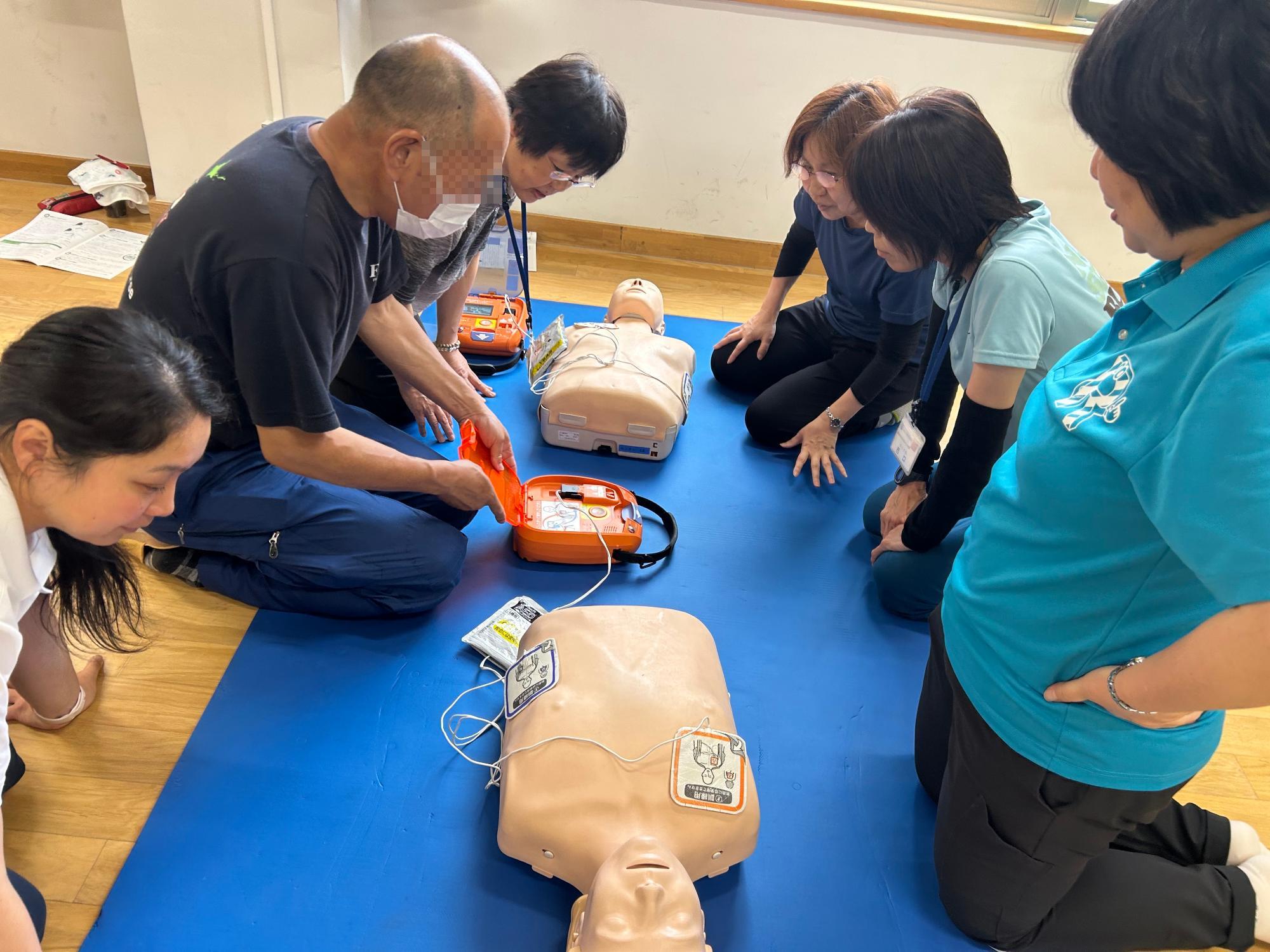

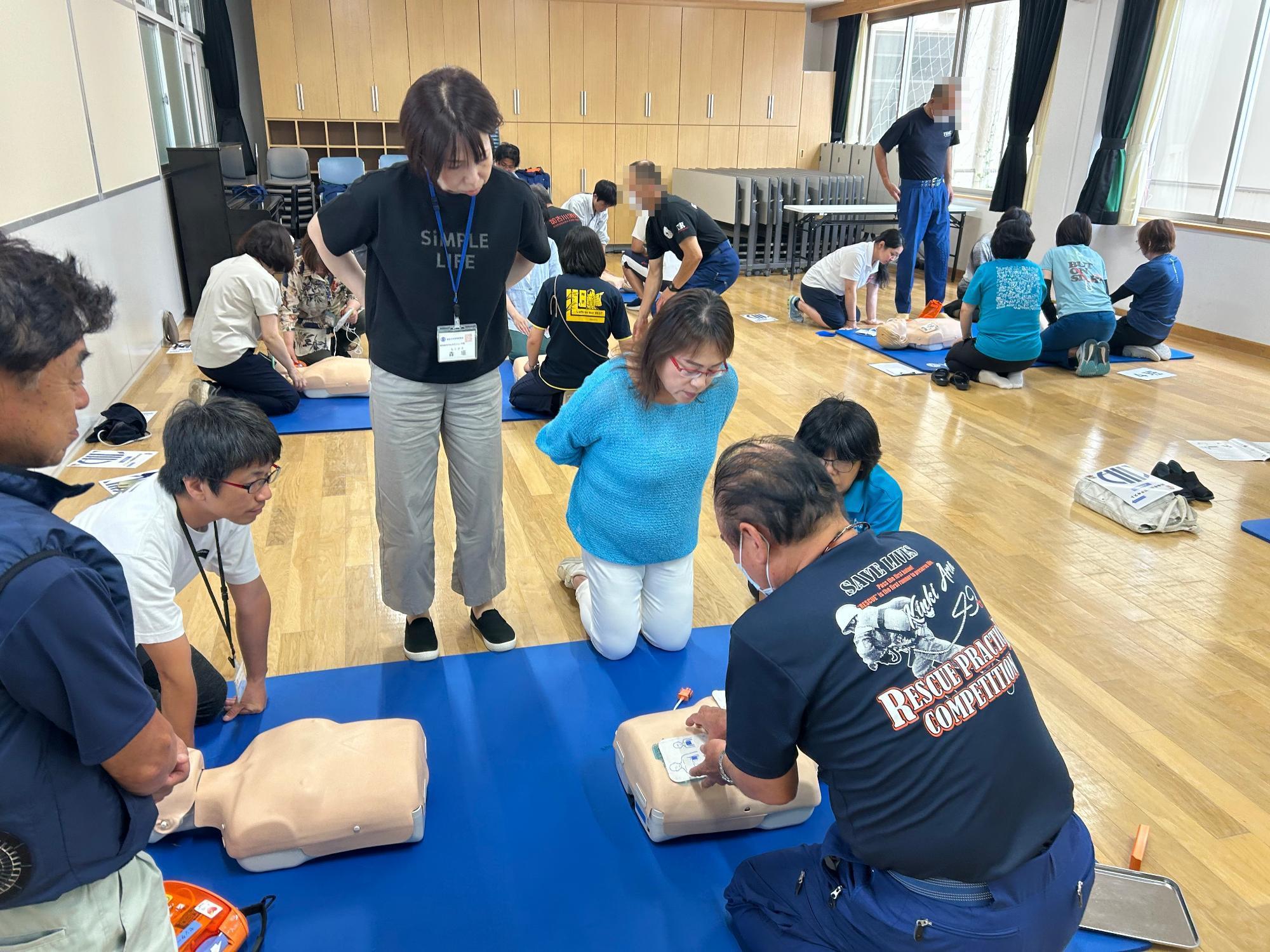

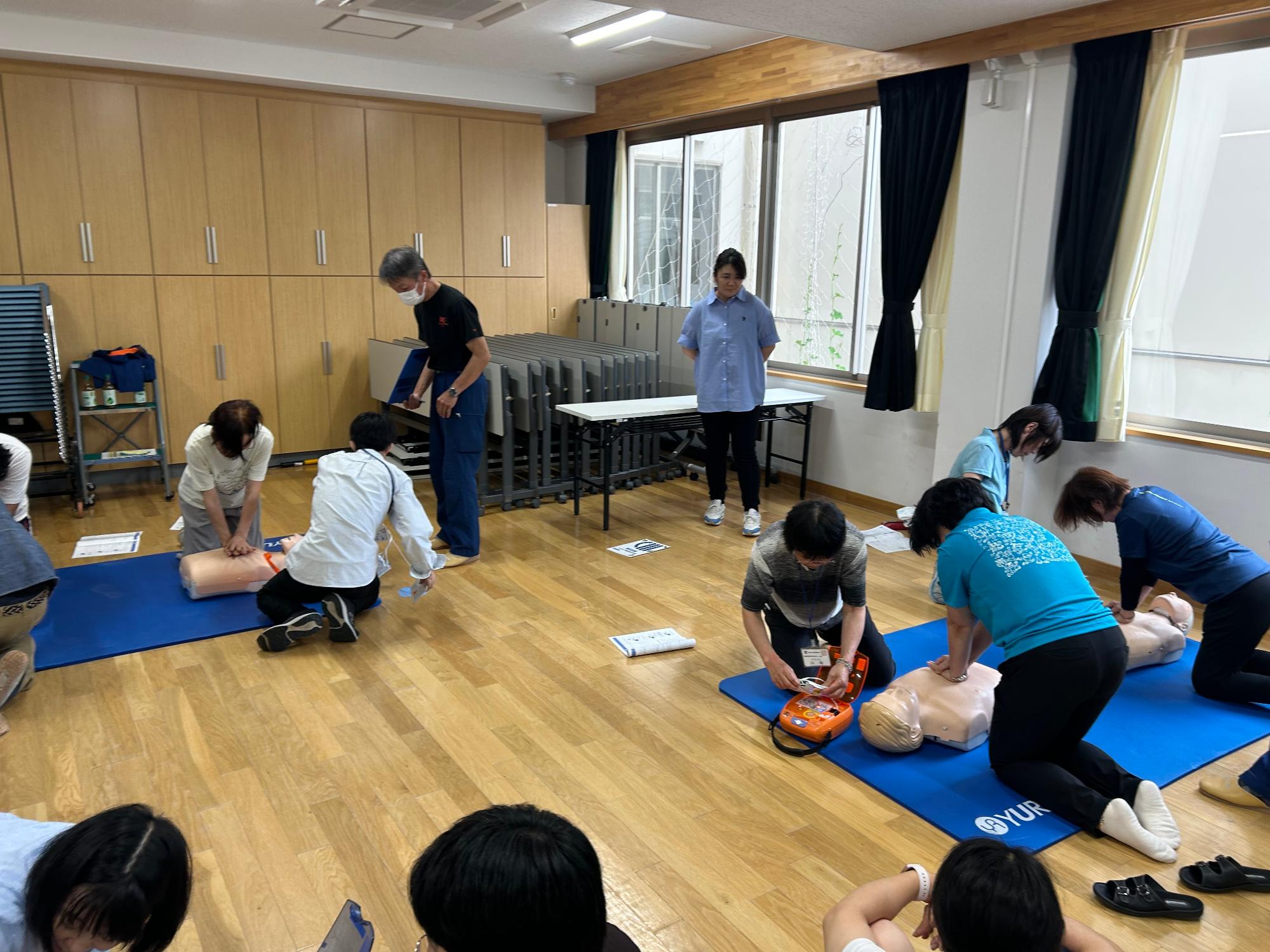

心肺蘇生研修 7月1日

毎年、全教職員が救急救命講習を行っています。

心臓や呼吸が止まってしまった人の命を救うためには、いち早く『

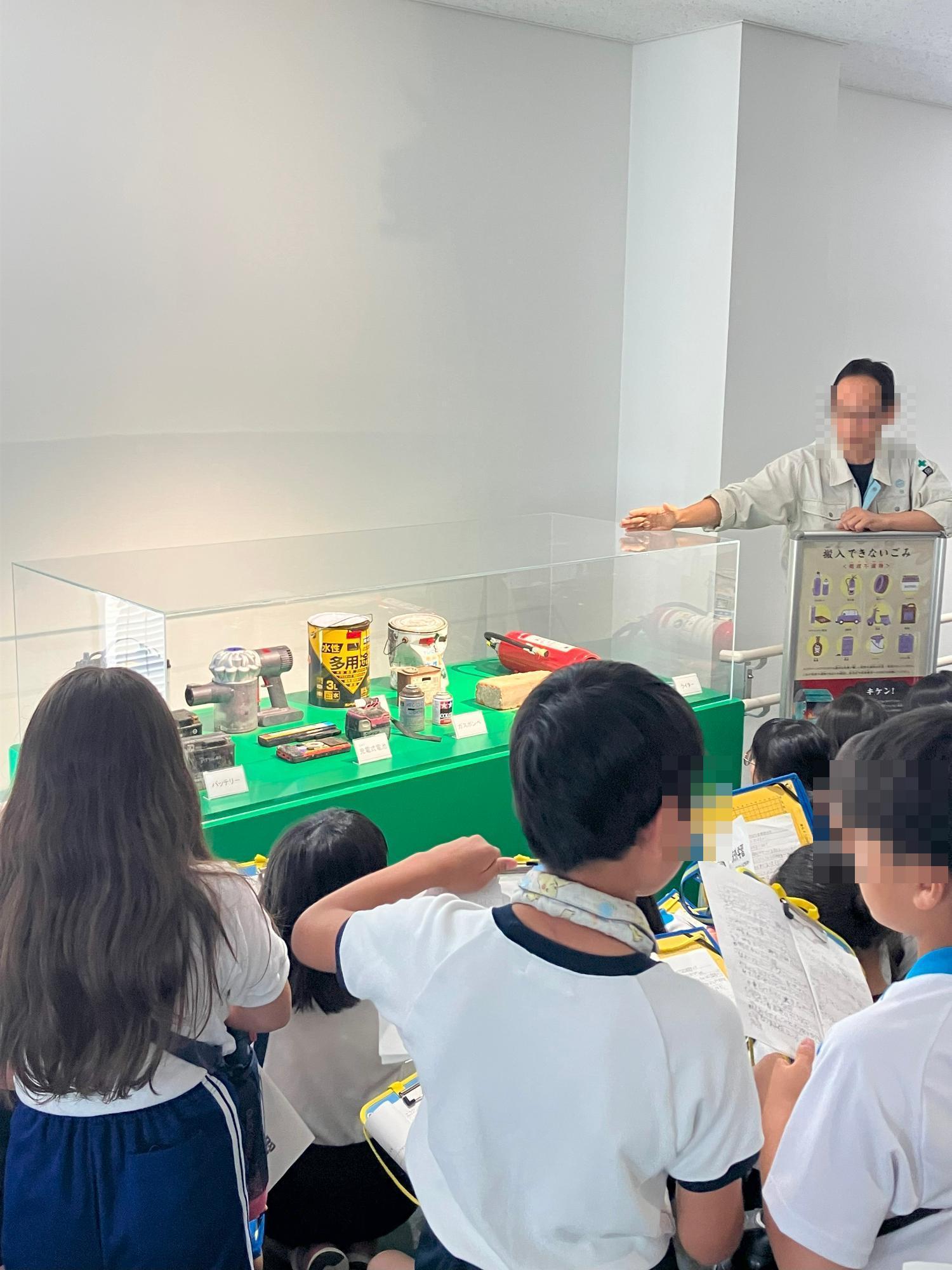

エコクリーンピアはりまを見学しました ~4年社会科 ~ 7月1日

校外学習で、エコクリーンピアはりまに行きました。エコクリーンピアはりまは、2市2町(加古川市、高砂市、稲美町、播磨町)の協力により設立された可燃ごみ、不燃ごみ・粗大ごみを処理する兵庫県高砂市の海辺にある施設です。見学や説明により、自分たちの出したごみがどうなっていくのかやごみを分別することの大切さ、リサイクルの必要性などを学んできました。

「場合を順序よく整理して」 ~ 6年 兵庫型学習システム 算数科~ 7月1日

6年生は算数を専科で行っています。今日は表にかいて組み合わせを調べる学習をしました。「4種類のアイスクリームから3種類を選んで買う組み合わせを考えましょう」という課題に、Chromebookで自分の考えをまとめていきました。表で考えたり、図で考えたりしながら自分で考えやすい方法を思考します。数人の子どもが自分の考えを発表したのち、「これは1種類選ばないことと同じ」という考えにも触れました。より単純化して考えるよさが算数のよさです。これに触れた瞬間だったと思います。

校区内探検にいったよ ~ 2年生活科 ~ 6月19日&27日

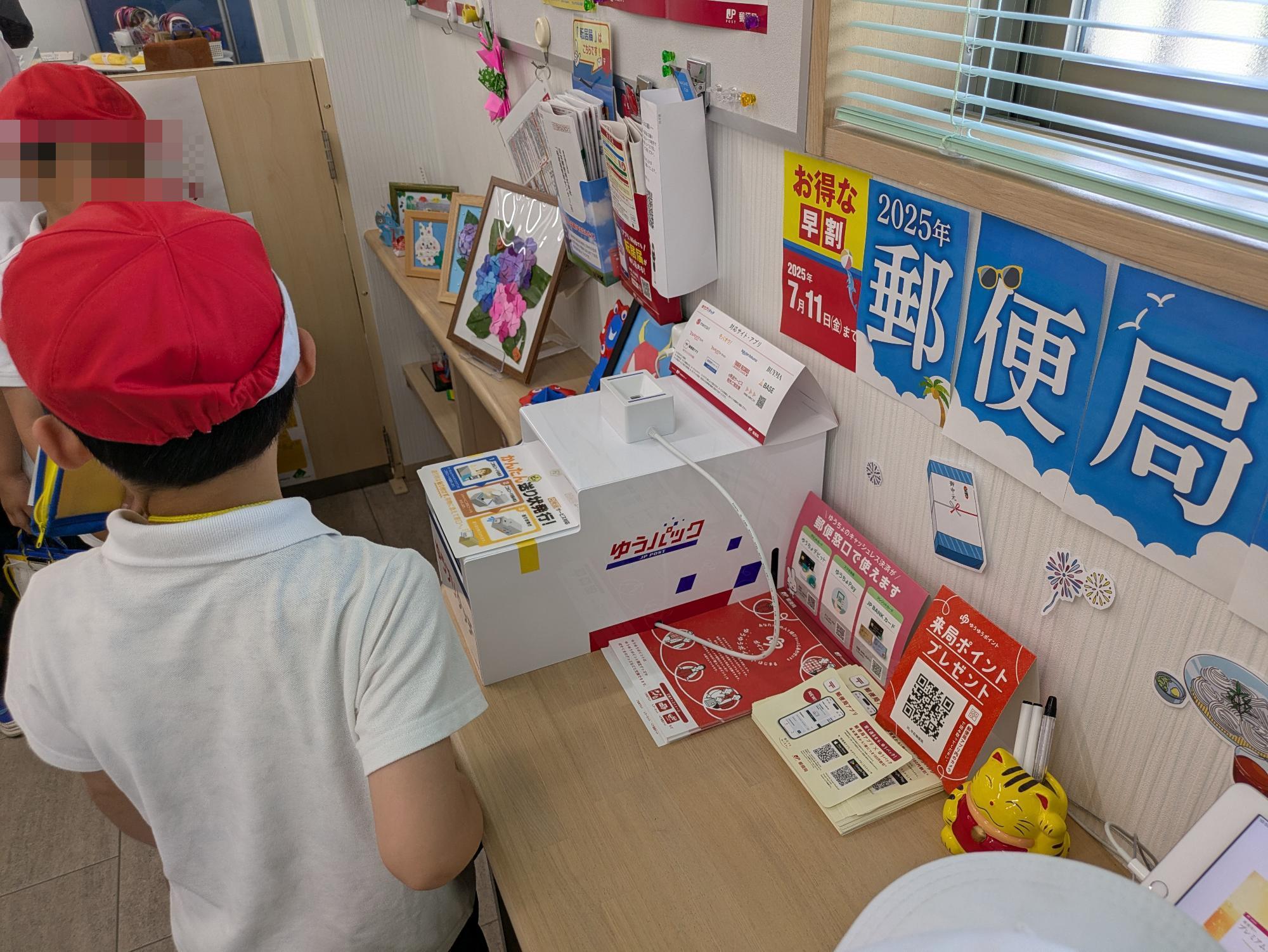

2年生の生活科では、校区探検があり、自分たちの身近なところにある公共施設で生活を支えてくださっていることをねらいとしています。19日には両荘分署(消防署)、郵便局、27日には派出所(警察)に行ってきました。初めての施設もあり、興味津々の2年生でした。

加古川養護学校と交流しました ~ 4年 ~ 6月27日

同じ両荘地域にある加古川養護学校。コロナで対面交流がSTOPしていましたが、昨年度から徐々に復活してきました。

本校前期課程では、4年生が交流しています。実際に加古川養護学校に出向き、みんなで楽しい時間を過ごしました。

研修旅行2日目 ~ 6年広島にて ~ 6月27日

2日目は、すっきり目を覚まし、元気に活動がスタートしました。朝食を食べたあと、退館式を行い、ホテルを後にしました。歩いて、厳島神社に行き、バスガイドさんに世界遺産かつ国宝であることなど、丁寧に価値ある建造物であると説明くださりました。

その後、みんなが楽しみにしていたロープウェイへ。2本を乗り継いで、紅葉谷の展望台へ。ロープウェイの中では、たかーい場所だけにキャッキャッと楽しく騒ぎました。展望台では天気もよく、広島市はもとより、山口県も見える絶景の瀬戸内のパノラマにはみんな感動でした。瀬戸内海には島々が多いという特徴もよくわかったと思います。

下山後、買い物タイムです。商店街の中を縦横無尽に行きまわっていました。家族の顔を思い浮かべながらの買い物姿を見ていると微笑ましく感じました。楽しかったと思います、

そして最後のプログラム、昼食。お好み焼きを楽しみにしていた子どもも多く、みんな、美味しくいただきました。これですべてのプログラムが終わり、この後、フェリーにのり、バスで帰路につきました。

研修旅行1日目 ~ 6年広島にて ~ 6月26日

研修旅行1日目は、午前中バスを走らせ広島入り。予定通り、広島平和記念公園に到着し、平和学習を行います。

公園では、原爆ドームを巡ったあと、原爆の子の像の前で、セレモニーを行いました。平和宣言を行い、折り鶴を献納しました。平和宣言もしっかり覚え、大きな声で言えていました。その後、原爆死没者慰霊碑の前で、献花を行い、平和を願いました。

午後の最初は、被爆者の新井俊一郎さんのお話です。中1で被爆した新井さんのお話は、自分たちと同じくらいの年齢の時のお話なので、身に迫るものがありました。"原爆でみんな死んだんです、いや、殺されたんです。それが戦争なんです。"と訴えられることばから、平和を守ることの大切さを改めて考えさせられました。また、ご自身が被爆者ゆえのがんになっておられること、数多く手術をされていることなどを語られ、"自分はいついなくなるかわからない。これから平和を守るのは君たち。。バトンは君たちにわたします。"と締めくくられました。

続いて、資料館の見学&公園内散策です。ある子どもの感想"今まで聞いていた以上にひどかったり、つらかったりしていたことを感じた"でした。

ホテルに到着後、入館式をし、部屋へ。しばらくして、18時より予定通り、夕食です。みんな元気で、よく食べていました。

その後、買い物タイムです。クラス交代で宮島の商店街へいきます。めいめい家族に買っているようでした。このあと室長会議、入浴の後、22時に就寝となりました。朝も早かったので疲れていたのか、みんなバタンキューでした。

縄文時代・弥生時代の石鏃など ~ ご寄付に心より感謝いたします ~ 6月26日

先日、中国古代の貨幣をご寄付いただいた地域の方から、今回は縄文時代・弥生時代の石鏃や石錘、石槍片、土錘をいただきました。それも、上荘地区で出土したものが中心です。

私たちの身近なところで、昔から人々が暮らしていたことがわかります。6年生や後期課程の社会科の授業で使わせていただきます。ありがとうございます。

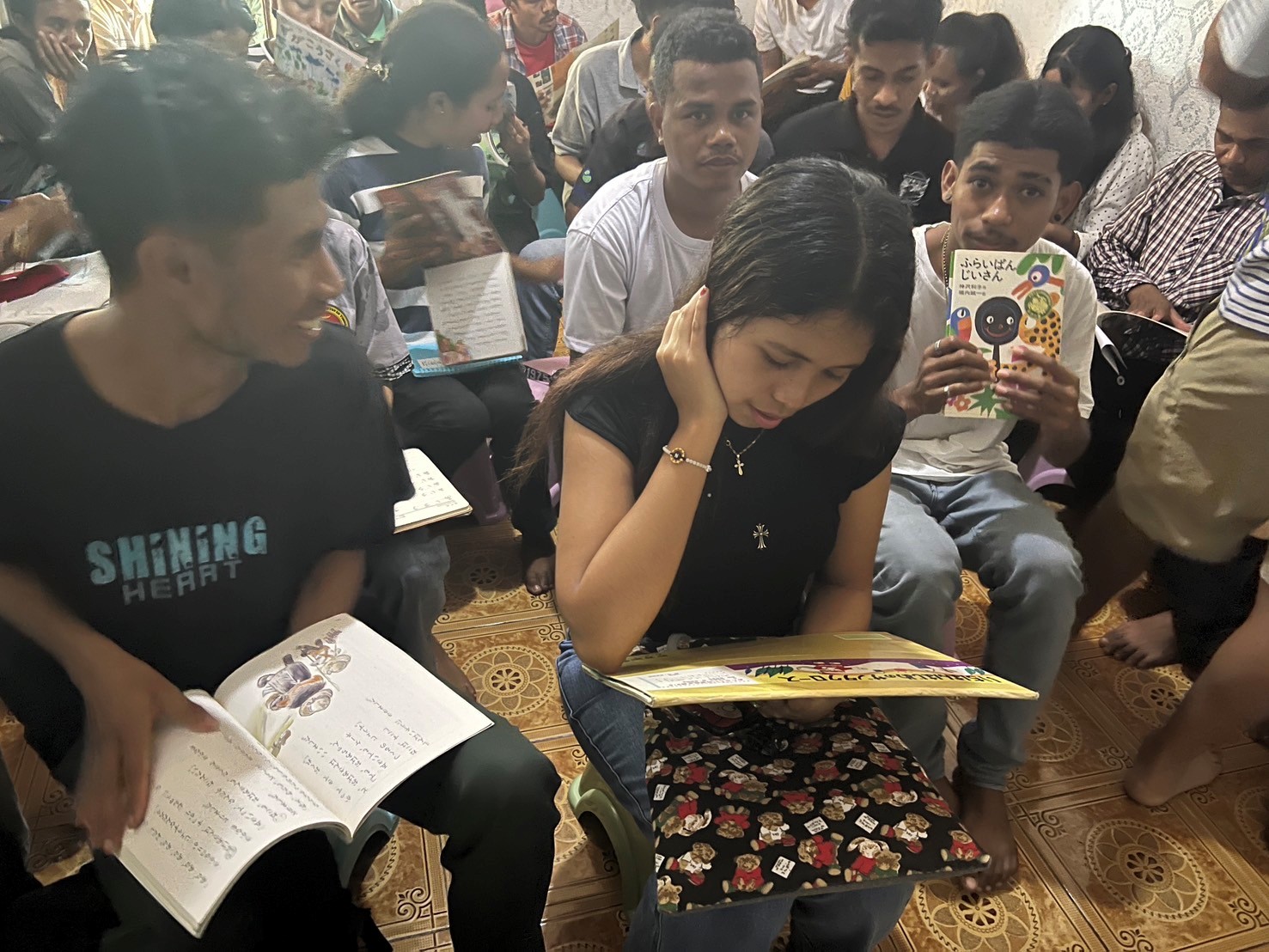

古い教科書を寄附した東ティモールより・・・ ~ 学園会活動 ~ 6月25日

先日SDGs講演会でお越しいただいた中村さんより、東ティモールからのメッセージカードが届きました。昨年度、学園会が呼びかけ、古い教科書や絵本を国際貢献として東ティモールの方々にお届けしました。届けてくださったのは、中村さん。その時の写真も実際に送っていただき、全校生で共有しましたが、今回はメッセージカードが届きました。今日はそれを、学園会会長・副会長に渡しました。

2人の感想は・・・「実際に役立っていることが実感できた」「文を見ると一生懸命気持ちを伝えようとしていることがよく分かった」「つながっているみたい・・・」でした。全校生にどう広げるかを考えてみますとのことでした。

届いたときの実際の写真1

届いたときの実際の写真2

Power-Up1 電車の乗り換え案内をしよう 〜 9年 英語科 〜 6月25日

授業の最初は、ウォーミングアップとして、会話の例文をペアで対話形式で言い合いました。プリント見ながらですが、スラスラ言えることにまずは感心しました。

今日のメインは、タイトルにもあるように、電車の乗り換え案内です。教科書にある例文(HAKATAヴァージョン)をみんなで読んだ後、TOKYOヴァージョン、SHINOSAKAヴァージョン、KAKOGAWAヴァージョンなどいろいろなバリエーションで乗り換え案内をそれぞれ考えました。実際の時刻をネットで調べ、正しい乗り換え方法による自分の文にしていました。そして、自分で考えた案内文をペアで練習しました。「助けが必要ですか」「あなたは今〜にいます」「〜で乗り換えてください」「〜線ですか」「だいたい◯分かかります」「ところで〜で何をしますか」など、インバウンド訪日客の方々が多い昨今、まさしくあり得る設定でした。1時間、声を出す時間も多く、しっかり習得できていました。

NHK杯コンクールにむけてのインタビュー活動 ~ 文化(放送)部 ~ 6月23日

文化(放送)部では、NHK杯全国中学校放送コンテストに挑戦すべく、インタビュー活動をしています。その一環として、校長室にも取材へ。「生徒のいいところは?」「生徒の改善すべき点は?」「この学校のいいところは?」など質問を受けました。

さすがだと思ったところは、インタビューが大変上手で、あいづちや返し質問等、ついつい話したくなる雰囲気を作ってくれるところでした。

加古川市をしょうかいしよう ~ 3年 社会科 ~ 6月19日

先日の社会見学「市内めぐり」で学んだことを整理して、深める授業を行いました。見学して紹介したいことをChromebookに記していきます。文字の入力、写真の貼り付けも自分で難なくこなしていました。お友だちの意見や考えを Sky menu の発表ノートをつかってみんなで交流します。

いのちの学習「プライベートパーツ」 ~ 1年 学級活動~ 6月17日

今日は、健康教育のひとつである「いのちの学習」を養護教諭が1年生で行いました。内容はプライベートパーツの意味について、1年生なので発達段階を考慮しながら授業を進めました。プライベートパーツを守るための「やめて」「にげる」「おとなにいう」といった具体的な行動についても練習しました。1年生なりに自分と友だちの体を大切にできるようになっていたらうれしいです。

👉 学習前の保護者向けプリントはこちらをクリック (PDFファイル: 206.9KB)

公民館連携行事 グランドゴルフクラブとの交流 ~ 5年ふるさとみらい科 ~ 6月17日

5年生が地域のグランドゴルフクラブ方々とのスポーツを楽しみました。グランドゴルフクラブは第2・3・4火曜日に河川敷で活動しておられ、その活動のひとコマを一緒にプレイさせていただきました。11チームに分かれ、子どもは3人、クラブの方々は1~2名のチーム編成でした。はじめてのお出会いでしたが、各チームほっこりした雰囲気が流れていました。8ホールの1ゲームが終わるころには、みんないい汗をかきました。

市内めぐり その2 ~ 3年社会科 ~ 6月5日&16日

市内めぐりの続きとして、5日は加古川運動公園陸上競技場、権現総合公園、16日は海洋文化センターに行きました。陸上競技場の走路の色のブルーは、加古川の清流をイメージしていることなど、とっておきの情報を教えていただきました。

この学習をとおして、加古川北部は田畑や山が多いこと、駅周辺の中部は店や住宅地が多いこと、そして、南部は住宅地に加えて工業地帯があることがわかり、加古川市の様子がよくわかった3年生でした。

みんなと仲を深めよう ~ 交流委員会 ~ 6月12日

交流委員会主催で、業間休みに全校生対象で、「だるまさんがころんだ」「ハンカチおとし」などのゲーム遊びをしました。中庭は本校にとっては、憩いの場。前期課程・後期課程が入り混じって遊ぶ姿はほっこりします。

田植え体験 ~ 3年ふるさとみらい科 ~ 6月12日

今年も、上荘地区老人会のみなさんにお世話になりながら、3年生が田植え体験をしました。

ほとんどの子どもが初めてで、歓声を上げながら、楽しんで植えていました。終わるころには、泥の中も動きもスムーズになり、上手に植えていました。育てたお米は、今年も中村さんに託し、国際貢献として食糧支援をする予定です。

兵庫教育大学大学院のみなさまが視察に来られました 6月11日

4年生の国語を見ていただきました

本校は、新しい義務教育学校であり、本校にしかない魅力ある取組を推進していることもあり、視察の申し出がたくさんあります。

今日は、その中でも、未来の先生をめざして研究をしておられる大学院生のみなさんが訪問されました。学校の特徴やならでは教育についてのお話を聞いていただいたり、授業見学・施設見学をしていただいたりしました。視察の受け入れは、ふと私たちの教育活動を見つめなおす機会ともなっています。

5年生の英語の授業も見ていただきました

図書室の大階段の掲示物

両荘寿大学&みらい学園合同講座『Hokaze Narumi 〜 宝塚への道と夢をかなえる力 〜』 〜9年キャリア学習 〜 6月11日

今日は、公民館連携事業として、2時間目、3時間目に「両荘寿大学&みらい学園合同講座」を受講しました。講師は、元タカラジェンヌ男役の帆風成海さん。オーラを感じながらの話では、タカラジェンヌとしてダイエットに苦労したこと、お客様からお金をいただくことの責任をもつこと、そして、他人と比べる自分に苦しんだことやその時こそ自分の強みって何だ?と考えるようになったことなど、魅力あるお話が続きました。

9年生からの質問として、「後悔はありますか」との質問に対して、「後悔はあとで感じるもの」「後悔しても、その時の自分には『よく頑張ったね』といいます」、また、「自分で一番成長したと思う部分は?」との質問には「自分も真ん中に立つスターになりたかったけど、なれなかった。やりたいことと求められるものとの違いへの葛藤はありました。でも、自分の魅力に気づけたことが何よりの成長です」と力強くおっしゃっておられました。

講演の終盤には、「白ばらの人」(ーベルサイユのばら よりー)、「私だけに」(ーエリザベート よりー)の歌唱披露、そして美しい所作についてのお話をしてくださいました。

講演を終えて、「一生懸命努力してきた来られた方なので、頑張ることが楽しそう・・・」と言う生徒も・・・・これから進路に向かう9年生にとって多くの学びがありました。ありがとうございました。

山手ブロック夏季交流学習ボーリング大会 ~ わかば&さくら ~ 6月10日

やまて幼稚園・八幡小学校・神野小学校・陵北小学校・山手中学校・両荘みらい学園の6校がニッケパークボウルに集まって、ボーリング大会をしました。みんなとても楽しみにしていた行事で、楽しい時間を過ごしました。

一番の目標は「笑顔」を増やすことでしたが、みんなしっかりと笑顔を増やせました。

そして、大会終了後は社会勉強を兼ねて、昼食をたべて帰ってきました。

SDGs講演会 今年も中村雄一さん・里英さんに来ていただきました ~ 5年-9年 ~ 6月10日

中村 雄一さん

文化(放送)部が司会してくれました

今日は、NPO法人なかよし学園プロジェクトの理事長かつ校長の中村雄一さん、事務局長の中村里英さんをお迎えして、SDGs講演会をしました。中村さんは、両荘中学校時代からお越しいただき、今年度で4年目の講演会です。これまで、文房具、古い教科書、募金、自分たちで作ったお米を学園会中心に活動をしてきましたが、すべて中村さんとのつながりの中で、国際貢献のひとつとして直接支援をしたものです。

中村 里英さん

今回の講演は、「戦争を止めるには?」「平和ってどう実現するの?」「両荘の取組がどう広がっているの?」などの話をご自身の活動を踏まえて、子どもたちに熱いメッセージをしてくださいました。平和実現のためにはいろいろなかたちがあることを両荘の取組を例にして、体験とともに話されたので、切実感をもって子どもたちは聞いていました。「自分には何ができるの?」。。。。考え続けてほしいことです。

平和の歌「アラピア」を歌いました

最後には、学園会からお礼のことばを伝え、先日学園会が行ったコンゴ民主共和国への募金を中村さんに託しました。あっと言う間の50分でした。

学園会からのお礼のことばとコンゴ民主共和国への募金の受け渡し

雨の中をご準備ありがとうございます ~ 3年田植え体験に向けて ~ 6月9日

11日水曜日に実施予定の3年生の田植え体験に向けて、上荘老人クラブの方々が準備を進めてくださっています。みんなで作った看板も設置完了!

今日から梅雨入りし、当日のお天気が少し心配ですが、田植えができますように、願うばかりです。

壮行会 ~ 後期課程:市総合体育大会に向けて ~ 6月9日

もうすぐ、市総合体育大会、いわゆる中体連の大会です。9年生にとっては、総決算の大会です。各キャプテンから、大会への意気込みやこれまでかかわってくださった方への感謝の気持ちが述べられました。これまでの練習の成果を精一杯出し切ってほしいと思います。

司会は文化(放送)部

部をまとめてきたキャプテンたち

トライやる・ウィーク!地域のみなさま ありがとうございます ~ 8年 ~ 6月2日-6日

報恩寺さま 境内の掃除を丁寧に・・・

今週はトライやる・ウィークで地域のみなさまにお世話になっています。学校を離れて地域で学ぶ5日間は、生徒にとって貴重な体験。積極的に行動して、新たな自分を見つけていけるよう、生徒たちも頑張っていました。

平之荘神社さま これからたくさんの風鈴を飾ります

写真以外に、ご協力いただいている地域事業者さまは・・・・アロマ専門店budさま/都台こども園さま/第二鹿児の郷さま/有限会社岸本材木店さま/高見農園さま/吉田実業株式会社さま/株式会社森建築工房さま/神野台給食センターさま/少年自然の家さま/両荘公民館さま/加古川中央消防署さま/みとろの丘さま/漕艇センターさま の19事業所です。

セブンイレブン平荘店さま 洗面台の掃除を頑張っています

みどりの森こども園さま お昼寝の時間には、振り返りをしたり遊びタイムのネタを考えます

うらい精肉店さま お肉を串にさしています

おおぞら保育園さま お誕生日会で出し物をします

トライやる・ウィークは、地域の方々のあたたかい応援があってこその実現です。生徒にとっては、感謝の気持ちを感じながらの5日間でもあります。みなさま、本当にありがとうございます。

行政相談出前授業 by 総務省 〜 6年社会科 〜 6月3日

今日は、総務省が主催している「行政相談出前授業」を6年生が受けました。「行政」、そのことばはとても難しく感じますが、ます最初に、6年生にとってわかりやすい言葉で、サッカーになぞらえて理解しました。続いて、◯×クイズで子どもたちで行政の仕事について理解を進めました。

途中、自分たちと行政をつなぐお仕事をボランティアでされている加古川市の行政相談委員4人の方々もお話をしてくださいました。この両荘地区にお住まいの方も2人おられました。通学路の水たまり、通学路の蜂など、身近なところでの困りごとも関係機関に連絡してくださるお仕事をされていることを知りました。最後には、実際に困りごとを考え、アンケートにより、行政相談委員に伝えました。

自分と行政のつながりについて考えるいい機会になりました。総務省のみなさん、行政相談委員のみなさん、ありがとうございました。

学園会活動スローガン flower 笑顔が咲き誇るみらい学園 ~ 第1回学園会総会 ~ 5月30日

あたらしい学校になって、初めての学園会総会です。学園会は、全校生が所属しますが、発達段階を考えて5年-9年が参加しました。総会は民主主義を学ぶ場とも言えます。みんなのことをみんなで考えることが大切だと確認しました。

学園会会長あいさつ、議長選出、第1号議案(学園会会則ならびに学園会選挙規定)、第2号議案(令和7年度経過報告ならびに活動計画)について、議事が進みました。

質疑・意見では、交流委員会へ(運動が苦手な人でも楽しめイベントを開催してほしい)、生活安全委員会へ(自転車点検・靴箱点検はどうしてするのか)などの意見が出され、委員長が丁寧に答えました。

市内めぐり ~3年社会科 ~ 5月28日-29日

3年生の社会科では、毎年市内めぐりをします。ねらいは、私たちが住んでいる加古川市の様子を見学し、土地の様子や大切な公共施設について知ることです。昨日、5月28日(水曜日)は加古川市役所、鶴林寺、本日29日(木曜日)は加古川警察署、加古川総合文化センターに行きました。

28日の加古川市役所では、10階の展望コーナーから、南側の海を見たり、東側の淡路島をみたりし、加古川市を取り巻く市外の環境を学びました。鶴林寺では、ご住職のお話を伺ったり、宝物館、あいたた観音、三重塔を見学したりし、加古川市が誇る文化財を知りました。

29日の加古川警察署では、パトカーや白バイの見学につづいて、交通安全と生活安全のお話を聞きました。「いかのおすし」のことも改めて教えていただきました。加古川総合文化センターでは、展示物を見ました。

加古川市北部の住む子どもたちにとっては、新しい発見も多かったのではないでしょうか。

大阪ガス科学館&わくわくオーケストラ ~ 7年校外学習 ~ 5月28日

今日は7年生の校外学習。午前中は、大阪府高石市にある大阪ガス科学館に行きました。科学館では、最初に、カーポンニュートラル、地球温暖化への取り組みや新しい技術であるメタネーションなどについて、学びました。途中、実験などもあり、非常に興味深い内容でした。

午後は、わくわくオーケストラへ。普段聴くことがない大迫力のオーケストラの演奏にとても感動でした。

中国古代の貨幣 ~ ご寄付に心より感謝いたします ~ 5月26日

本日、両荘地域にお住いの方が、「中国古代の貨幣(殷~唐)」をご寄付くださいました。こつこつ集めてこられたとのことで、わかりやすくパネルに整理したものです。一番古いものでは、BC1600年~BC1046年の殷時代の原貝貨であり、知識ではしっていた貝殻がお金になっている現物です。後期課程の社会科歴史で使わせていただくことになりそうですが、子どもたちの知的好奇心をくすぐる教材となりました。

ご寄付、ありがとうございます。

中西条浄水場に見学に行きました ~ 4年社会科 ~ 5月20日

4年生の社会科では、飲料水が,安全で安定的に供給できるよう進められていることや,地域の人々の健康な生活の維持と向上に役立っていることを学習します。その学習に関しての社会科見学として「中西条浄水場」へ見学に行きました。子どもたちは、自分たちが普段無意識に使っている水ができる仕組みや施設など、興味津々で意欲的に見学をしていました。生活を支えてくださっている浄水場の方々への感謝の気持ちもわいてきたことでしょう。

楽しみにしていた国際通りでのグループ行動 ~ 9年修学旅行3日目 ~ 5月17日

3日目は晴天からのスタートです。民泊体験から、戻ってきた生徒たちは、⭐︎優しくしていただいた ⭐︎三線が上手に弾けるようになって嬉しかった ⭐︎世界遺産の今帰仁城跡に連れていっていただいてとてもよかった ⭐︎ サーターアンダギーを作った など、一様に "めっちゃ楽しかった" ようで、それぞれのご家庭で、思い出に残る体験だったようです。民家の皆さん、ありがとうございました。

別れを惜しんだ後は、道の駅かでなにいきます。かでなでは、隣接する米軍嘉手納基地を見学しました。パネル展示や実際の滑走路をみて、嘉手納町の82%の基地の広さや難聴で苦しむ町民の皆さんの苦労を感じずにはいられませんでした。一方で、基地があることで、生活をしておられる方々も多数おられることも事実で、基地問題はこれからも考えていかなくてはならない複雑な問題です。辺野古についても学習してきた生徒たちです。沖縄でのなんかもやもやする気持ちを感じていてくれていたらと願うばかりです。

午後のメイン、国際通りでは、班行動でずいぶんと楽しみました。昼ごはん、お土産、雰囲気。。。。そして、時計をみながら、ゆいレールにのり、那覇空港に元気に集合しました。これですべてのプログラムを終了し、学びの多い大満足の修学旅行だったと思います。

沖縄のひと・もの・ことに触れる ~ 9年修学旅行2日目 ~ 5月16日

2日目の朝の天気はあいにく薄曇りですが、2日目もみんな元気にスタートしました。今日からは、沖縄の人、文化、観光を満喫する旅です。起床は6時15分ですが、名護市の今日の日の出時刻の5時40分に、希望者約30人とビーチ散策をしました。海に入ったり、貝やサンゴのかけらを拾ったり、また、ビーチフラッグをしたり。。と楽しいひとときでした。

朝食もしっかり食べ、美ら海水族館へ。美ら海水族館についた時には晴天。きれいな海をバックに館内、館外を楽しみました。グループ行動でしたが、個人で微妙に見たいところは違っても、話をして、調整をしながら鑑賞していました。お土産もしっかり楽しんで買っていました。最後は、イルカショーで楽しむ班もあり、大満足の美ら海水族館でした。

午後は、今帰仁村の民泊体験です。直筆の歓迎看板、そして入村式では、三線の演奏など、温かく迎えてくださいました。入村式の後は、三々五々、民家さん宅へ。それぞれコバルトブルーの海岸や絶景のオーシャンタワーに連れていっていただくなど、思い出に残る経験で楽しんでいました。

平和学習にどっぷり ~ 9年修学旅行1日目 ~ 5月15日

朝、早かったですが、実行委員会が進める出発式を終え、みんな元気に出発しました。神戸空港も予定通り、離陸。離陸の時の感動(?!)の歓声も聞かれ、空の旅を楽しみました。揺れもほとんどなく、無事沖縄に到着。

その後、朝早くからお家の方々にご用意いただいたお弁当をウミカジテラスでいただきました。

午後のプログラムの1番は、ひめゆり平和祈念資料館です。資料館で亡くなられた御魂のご冥福をお祈りしての黙祷をし、見学に移りました。続いて、沖縄県平和祈念公園、資料館へ。こちらでは、平和宣言をし、折り鶴を捧げました。資料館では、ひめゆりと同様、本当に一生懸命、学んでいました。これまでの学習があってこその今日の学びの姿だと感じました。さらに、続いて、クラシンジョウ壕へ。語り部さんの話では、沖縄がアメリカから返還されたのは1972年5月15日。まさしく53年前の「今日」だったことも説明してくださいました。そして真っ暗闇のガマの中で息を潜めて生きておられた方々の思いを想像することができました。

一生懸命取り組んだ平和学習が終わったあと、ホテルへ。ホテルはきれいなビーチ前の素敵な雰囲気。入室後、少しだけ、ほっとした後は、お待ちかねの夕食です。各々、好きなものを好きなだけお皿に。。。。デザートも含め、何度もおかわりをしていました。

食事の後は、平和講演会です。沖縄戦の記憶の継承について、語り部の大久保謙さんのお話を聞きました。大久保さんは、新聞社の琉球新報のアンバサダーで、本土復帰の日である今日の新聞を全員に配ってくださいました。今日の新聞には、戦争と平和に対する今の沖縄がたくさんかいてあるとのことでした。沖縄戦は地上戦で何も残っていないことから証言によって真実をつないでいること、沖縄は戦争そのものをなくしたいとの強い思いがあることなど、いろいろ考えさせられる話をしてくださいました。質問も途切れることなく。。。。続きました。

今日は一日中どっぷり平和学習でしたが、どの場面も、真剣に考える生徒たちでした。

順序に気をつけて読もう「たんぽぽのちえ」 ~ 2年国語 ~ 5月14日

3時間目に、授業研究を行いました。今日は、2年生の国語で「たんぽぽのちえ」という教材を学習する場面です。時間的な順序を考えながら、読んだり、書いたりすることを習得するために、グループで話し合いながら文章を並べ替え、ことばの理解を深めました。

わたしたちにできる取組は? ~ 5年 理科「雲と天気の変化」 ~ 5月13日

実業家のかたわら、防災や減災、自然災害の被災地で復旧・復興支援を行っておられる平野将さんをゲストティーチャーとしてお迎えし、理科の授業をしました。雲と天気の変化を学んだあとなので、発展的な内容として、加古川市に見る豪雨災害クイズ、西日本豪雨災害、大雨などの災害の時にどんな備えが大切かをお話いただきました。そして、あらかじめ自分たちの行動を計画しておく“マイ・タイムライン”について考えました。

1st Stage会主催「1年生を迎える会」 ~ 1年・2年・3年・4年 ~ 5月13日

今日は、今年度初めてファーストステージのみんながあつまり、4年生がリーダーとなって、一年生を迎える会を行いました。

まずは体育館への集合。4年生がリーダーとなって、

閉会式では、

日々の授業のひとコマ ~ 6年理科 ~ 5月9日

両荘みらい学園ならではの、前期課程(小学校)へ後期課程(

今日の授業では、

【番外編…これも日常の授業のひとコマです】

こちらは8年理科・・「エンジンと細胞呼吸は似ている」という教科書のコラムを実際のエンジンを使って説明・・・・

日々の授業のひとコマ ~ 8年国語 ~ 5月9日

教員たちは、授業公開をしています。前期・後期それぞれの教員が授業を参観しあったり、また、違う教科の授業を参観しあったりすることで学ぶことがいっぱいあります。その一環として、8年生の国語科で公開。今、文法で動詞の活用を学んでいます。今日は、そのシリーズの4回目、おさらいとして動詞を使った短文づくりとその活用について自分で考えました。その後、自分の考えた短文を多くのクラスメートと交流しながら活用を答えていきました。「上一段活用」「下一段活用」、そして「終止形」「連用形」「未然形」・・・など、理解が進んだようでした。

2年生が1年生と学校探検をしました ~ 生活科 ~ 5月9日

職員室

5人ほどの小グループで、2年生がリーダーとなり、1年生と学校探検を行いました。場所は、わかばがっきゅう、ぶどうじょう、じむしつ、こうちょうしつ、しょくいんしつ、としょかん、ほけんしつ、りかしつ、ずこうしつ、おんがくしつ、かていかしつの11 です。

2年生は事前にそれぞれの部屋の担当が下調べをして、説明ポスターをつくり、1年生にわかりやすく説明していました。それぞれの部屋ではミッションもあり、くいずにちょうせん、はいたっち、あいさつをする・・・などさまざま。楽しんで学校をめぐっていました!

家庭科室

校長室

保健室

事務室説明ポスター

校長室への事前のインタビュー

みとろの丘コラボPro. 玉ねぎ収穫体験 ~ 6年 ふるさとみらい科 ~ 5月7日

すがすがしい晴天の中、6年生がみとろの丘に玉ねぎの収穫に行ってきました。最初にスタッフの方に教えていただき広ーい畑で立派に成長している玉ねぎを一本一本丁寧に抜いていきました。初めて経験する子どもも多く、あちこちで歓声が上がっていました。みんな収穫するとあっという間に、たくさんの玉ねぎがコンテナに集まりました。

この後、収穫した玉ねぎの試食をしたり、販売するためのポップづくりの挑戦します。

みらいっ子を迎える会 〜 みとろの丘 縦割り交流遠足 〜 5月2日

当日までに縦割り班の顔合わせを体育館で行い準備を進めました

残念!予定していた縦割り交流遠足は、あいにくの雨天のため、やむなく断念しました。昨日まで、晴天続きであっただけに本当に残念です。

この会は、みとろの丘に行くまでに全校生みんなで声を掛け合いながらいくところに、望ましいふれあいが生まれたり、新入生が学校生活を安心して行えるよう、学年を超えた縦割り班で交流したりするところをねらっています。そのねらい達成をめざして、雨にもまけず、1時間目と2時間目は、学校での全校生の交流の場を作りました。

3年生の教室では”てるてる坊主”で晴れを願っていましたが・・・

ひと班は、1年生から9年生までの15人ほどで構成します。すべて学園会&9年生が考えてくれた室内ゲームと校内をめぐるウオークラリーで楽しみました。みらい学園ならではの素敵な時間が流れました。

全校生集合!!

学園会&9年生が企画・進行をしてくれました

じゃんけん列車

ながーい列車ができました

なーべなーべそーこぬけ

人数を増やして難易度を上げていきます

猛獣狩りにいこーよ・・・お手本

最後は・・「ゴールデン・リトレバー」・・・10文字!「10人集まれー」

人間知恵の輪ゲーム

難問でした・・・

進化ゲーム

ウオークラリー みんな問題に注目

校内随所にある問題をときながら進んでいきます

簡単な問題から難しい問題まで、ユニークな問題を学園会メンバーが考えてくれました

9年生から1年生に手づくりメダルを首に掛けました

会が終わるころには、西天には青空が・・・

毎週水曜日の昼の放送は… English Day ~ Efrain Time ~ 4月30日

6年生児童・・・頑張っています

今年度もALTのEfrain(エフレン)先生にお世話になり、昼の放送は、ネイティブの英語でのアナウンスをやっていきます。発達段階により難しさを感じると思いますが、少しずつでも英語の音に慣れ親しんでくれたらと思います。

もちろん、アナウンス委員会の子どもも、この日ばかりは、日本語だけでなく、英語でも頑張っています。

英語でいえるよう準備をしてきました!!

ALTのEfrain先生

Efrain先生がつくられた今日の原稿

6年生が5年生に丁寧に教えてくれています

コンゴ民主共和国への支援 ~ 学園会活動 ~ 4月26日

毎年SDGs講演会でお世話になってるなかよし学園では、コンゴ民主共和国への支援として、緊急募金活動を展開しておられます。コンゴは、中村雄一さんが親善大使として、継続的に支援を行っておられる話をたびたび聞いてきたこともあってか、学園会でも募金を行うことになりました。

今週は、学園会の生徒たちが毎朝熱心に呼びかけていました。集まった募金は、学園会生徒から6月に講演に来られる中村さんに託します。今日の参観日では保護者の皆様もご協力くださいました。ありがとうございます。

5年 高齢者疑似体験 4月25日

福祉学習の一環として、高齢者疑似体験をしました。関節の動きを制限したり、視野を狭くしたり、また、おもりを付けたりして、年を取れば誰もが感じることを体験しました。

感想は、「靴が履きにくかった」「階段が不自由で、手すりが必要だと思った」・・・お年寄りの方が困られていたら、自然と「何かお手伝いできることはありませんか」とお声掛けできる人に近づいていてくれたらうれしいと思います。

8年「対馬丸事件」 ~ 沖縄に学ぶ その3 ~ 4月25日

4校時は、8年生では、1944年8月22日に沖縄から九州へ向かう学童疎開船で、米軍の潜水艦の攻撃で沈没した事件「対馬丸事件」に着目した授業を行いました。「対馬丸」は沖縄戦での784人の学童を含む1,484人が犠牲になった事件で、沖縄戦における悲劇の象徴として語り継がれています。その話を紙芝居で学習した後、話をより深く理解するひとつとして、対馬丸の大きさを知るために運動場へでて、校舎と対馬丸の大きさや高さを比較することで、その大きさを実感し、「わあー大きい・・・海に飛び込んだのは、あんな高いところからだったんだ」と一様に驚いていました。人命が軽んじられた時代への怖さと怒りを覚えた子どもたちです。

最後には「学童を疎開させた本当の目的は何だったと思いますか。」と投げかけ、今日の授業は終わりました。

比較図(教員自作!!)

「わぁー対馬丸思ったより大きい・・」

校舎との比較で対馬丸の大きさを実感!!

「あんな高いところから海に飛び込んだんだ」

9年「沖縄基地問題から見えるもの」 ~ 沖縄に学ぶ その2 ~ 4月25日

3校時は本校社会科教員が、9-1のクラスで、沖縄の基地問題についての授業を行いました。

この授業では、沖縄の問題を他人事ではなく、同じ日本国内の問題として、少しでも自分ごととしてとらえ、みんなで考えてもらいたいといった内容でした。

7年「沖縄の平和や文化について」 ~ 沖縄に学ぶ その1 ~ 4月25日

今日は、後期課程は1時間ずつ沖縄にかかわる学習が進められました。

2時間目は、特別ゲストとして、沖縄の大学4回生の福中 颯生(ふくなか れお)さんをお招きして、7年生に「沖縄ってどんなところ?」と題して、お話をしてくださいました。前半は場所、風土、気候の違い、音楽、エイサーなどのカルチャーを中心に、そして後半は沖縄戦、アメリカ統治下の生活、米軍基地問題など、多くの視点で興味深い話をしてくださいました。途中「しまくぅば」(沖縄方言)のクイズもあり、子どもたちは、福中さんが7年生のために作成してくださったスライドに熱心に集中していました。

「ふきのとう」音読発表会 ~ 2年国語科 ~ 4月25日

春が待ち遠しい気持ちがよく表現できていました

「〇〇さんのいいところは・・・・。なぜかというと・・・・・」

今日は、2年生で国語科「音読発表会」が行われました。教材「ふきのとう」をグループで読み合い、「しせいよく」「ゆっくり」「はっきり」の視点で、「おたがいのグループのよいところ」を見つけ合いました。学習した成果を活かして、上手に読めました!!◎

踊り場の学習掲示板

授業最初の漢字練習もみんなばっちりでした

みとろの丘とのコラボプログラム開発会議 ~ ふるさとみらい科 ~ 4月24日

本日は、総合的な学習の時間「ふるさとみらい科×みとろの丘」

加古川市が誇る農業公園、みとろの丘との協働授業は、

この体験型活動を持続可能なものにするためにも、

本年度のプロジェクト目標は、「

家族や地域、自然の中での豊富な刺激と体験活動から、

研究推進 「ハイブリッド」な授業づくり ~ 一斉授業×個別最適な学び×協働的な学び ~ 4月23日

4月も後半に差し掛かり、参観日もこの週末に控えていますが、

「子どもの学びは親や教師の学びに相似する」

日々の授業のひとコマ 4月22日

新学期がはじまって、約2週間。みんな少しずつ慣れ、授業にも活気が出てきました。そんな授業のひとコマです。

8年理科 顕微鏡で細胞観察

8年理科 たまねぎの薄皮をプレパラートに…

6年 社会「社会で何を学ぶの?」

4年 国語 授業のあしあと

3年 理科 北はどっちだ?方位磁石で見ると…

3年理科 あっちが東だ!!

前期課程地区児童会を行いました 4月18日

地区ごとに1年から6年生までは集まって地区児童会が行われました。お題は、登下校時や通学中の振り返りや、地区での暮らしについて危険な場所の確認などがなされました。6年生を中心にしっかり話し合いを進めていました。

7年 河川敷SDGsレクリエーション 4月15日

当初4月10日に予定していましたが、天候の都合で、15日に延期していた「河川敷SDGsレクリエーション」を晴天の中、行いました。

最初に、地域の川“加古川”の河川敷をみんなでごみ拾いをしました。わんさかごみがあるわけではありませんが、ごみを拾ってまわり、地域貢献の一つになりました。

その後、クラスごとに親睦を深めようと、「ケイドロ」と「大繩」をしました。みんなでいい汗をかき、心身共に心地よかったです。

はじめての給食 ~ 1年 ~ 4月14日

楽しみにしていた給食デビューです。最初にエプロン、帽子、マスクのつけかた、そして、エプロンのたたみかたなどを練習しました。みんなとても上手で驚きました。

練習を終えたあと、いざ当番の子どもたちが、教室のすぐ前の配膳室まで、パンや牛乳、おかずなどを取りにいきました。その後、各自順番に、自分の給食を取りに行きますが、お盆にのせ、スープがこぼれないように自分の席までもっていくのに、とても慎重に運んでいました。

「いただきます」・・・からあげとポテトがみんな大好きなようで、おいしく食べていました。

離任式を行いました ~ 涙あり 笑顔あり ~ 4月10日

先日行われた離任式では、転勤される9名の先生方(お仕事の関係で5名は欠席)にお越しいただきました。ステージ上で一人ひとりからお別れのご挨拶をいただき、お世話になった先生方へ感謝の気持ちを込めて児童生徒の代表から花束をお贈りしました。そして最後は全校児童生徒で花道を作ってお別れしました。涙あり、笑顔あり、2年~9年全員の拍手で見送りました。またどこかで再会した時には自身の成長を語ることができるといいですね。

エピペン研修を行いました 4月9日

食物アレルギーで配慮のいる生徒への対応で必要なエピペン研修を全教職員で行いました。エピペンとはアレルギー症状が出たときに発作や反応などを緩和するために打つものです。生命に関わる重要な対応であり、必ず年度初めに職員研修を行っています。

2人の養護教諭の指導の下、正しい初期対応やエピペンの使い方などを学びました。実際にエピペンを打つ動作をロールプレイング形式でやってみて、先生方自身が身体で覚えられるようにしました。

緊急時でも落ち着いた行動ができるように 、教職員が冷静な対応をできるようにしていきたいと考えます。

第2回入学式 ~28名のお友だちがみらいっ子に! ~ 4月9日

前期課程の入学式が、桜の花満開のもと行われました。入学式の間中、たいへん行儀よくお話聞が聞ける”かっこいい”一年生。両荘みらい学園でのわくわくの一日が楽しみですね。

みんな元気に2年目がスタートしました ~ 始業式 ~ 4月7日

始業式の前に「着任式」をしました

昨年度は、開校初年度ということで、教職員一丸となって、学校づくりに励んでいました。

子どもたちの活躍はもちろんですが、保護者・地域のみなさまに支えていただきながら、一年目を終えることができましたこと、改めてお礼申しあげます。ありがとうございました。今年度も、一年目の経験を活かし、熱い思いをもって、本校教育に邁進いたします。よろしくお願いいたします。

今日の始業式では、ひとつ上の学年になった2年生から9年生に、次の話をしました。

ひとつ上の学年になり 昨年度の一年の成長がみられました

1つめ

目標を達成するためにどうしたらいいでしょうか。MLBの大谷選手のマンダラシートのように、行動目標をきめると達成に近づけます。例えば、「勉強はむずかしくてもあきらめない」という目標なら、「その日のうちに、先生、友だち、おうちのひとに聞く」「Chromebookで調べてみる」などの実際の行動を考えるというのがポイント!

校歌も元気に歌えました

2つめ

ステージごとにもっと素敵な両荘みらい学園にするために頑張ってほしいことは?

1st Stage::「おべんきょうをたのしみましょう」「いっぱいのお友だちとあそび、なかよくなろう」

2nd Stage::「勉強は粘り強く」「友だちのいいところを見つける名人に」「場にあった行動」

3rd Stage:RYOSO5…R:Respects:人を大切にしよう/Y:Youths:いつも元気が一番/O:Objectives:目標は自分を変える/S:Strive:努力しよう/O:Oneself:「らしさ」を忘れない

両荘みらい学園は、自分のみらいを拓く場所であってほしいと思います。

この記事に関するお問い合わせ先

担当:両荘みらい学園

郵便:675-1221

住所:兵庫県加古川市平荘町山角725-2

電話番号:079-428-0022

更新日:2025年11月11日