令和6年度 のぐちっ子の様子(10月~12月)【野口小学校】

12月23日(月曜日)2学期終業式

2学期終盤になって、インフルエンザが猛威を振るっています。

子どもたちの健康・安全を優先し、健康に冬休みを過ごせるよう、オンラインで2学期の終業式を開催しました。

まずは、学校長から。

「2学期はたくさんの行事や楽しい企画を、5、6年生が考えてくれて、とてもいい学期になりましたね。」

12月16日(月曜日)に開催された運営委員会主催の「のぐちっ子フェスティバル」をはじめ・・・。

運営委員と4年有志制作による動画「いじめはやめよう」の配信

生活委員がこの2学期から始めてくれた「#朝のあいさつ運動」

美化委員の「愛校デー」「美化コンクール」の発信

体育委員の「寒さに負けるなキャンペーン(おに遊び)」

保健委員の「安全に遊ぼう」の呼びかけ

理科委員の「水槽エサやり体験」

給食委員の、栄養士さんと調理師さんへのインタビュー。

おかげ様で、残食がびっくりするほど減りました!

「ここに紹介できなかった各委員の皆さんも、当番活動をこつこつ続けてくれていますよ!

学校のためにありがとう!」

「このように、皆さんが自分たちで考え、学校を動かしてきた2学期でした。

これこそ、のぐちっ子の目標、「自主・自律」の精神ですね。

3学期も、寒さに負けず、ぜひとも楽しい企画、活動をお願いします!」

学期の締めくくりの校歌斉唱は、6年2組からの配信に合わせて。

そして、生活指導担当から。

今日は、最近の5年生のロッカーの様子を紹介。

「とても美しくて、感心しました。

聞くところによると、あと3ヶ月後には最高学年ということで、すでにそれに向けて全員でスタートしているそうです。

よいところは、ぜひ見習いたいですよね。」

「この冬休み、家族としっかり過ごせる貴重な時間です。

その時間を大切に。

お手伝いも、ぜひしっかりしてほしいです。」

最後に、運営委員から。

「『いじめをなくそう』劇への感想、ありがとうございました。

ここで、その感想をいくつか紹介します。」

「休み時間は、友だちと一緒に遊びます。授業中は『どんまい』『また今度がんばればいいよ』と声をかけます。」

「この劇を見て、優しい気持ちを持とうと思ったし、優しい言葉かけを心がけようと思いました。断るときでも、言葉の言い方に気をつけようと思いました。」

全校生から寄せられた感想に1枚ずつ目を通し、そこから選んでしっかり読み上げてくれました。

どうぞ、3学期を無事にスタートできますように。

インフルエンザに気をつけて。

交通事故にも気をつけて。

そして皆が健康で元気で、「1月7日に登校できますように」と願っています。

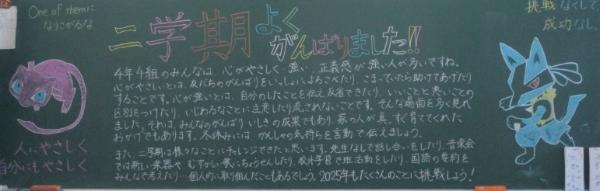

先生たちの「黒板アート」。

一緒に頑張ってきた4ヶ月・・・2週間後に元気にまた会いましょう!

12月20日(金曜日) 門松づくりのお手伝いをしました!《なかよし学級》

本校が地域の方のご支援で野菜を育て、収穫までさせていただいていることは、本校ホームページでも、常時伝えているところです。

そして12月20日(金曜日)には、本校を含む、近隣の幼稚園、小学校のために門松をつくり、プレゼントしてくださいました。

まずは、材料は準備されているので、幼稚園で門松を作って・・・。

なかよし学級の児童が、門松づくりのお手伝いをしました。

竹を切って、組んで・・・。大きく、立派な竹です。

土を入れたら竹をさして、さらに土をしっかり入れて・・・。

葉牡丹や南天も周りにさして、完成です!

昔から門松は左右一対で飾られて来たそうです。

本校にも、こもが巻かれて完成したものが、2つ到着。

なかよし学級の高学年が、一生懸命運んでくれました。

玄関の左右に置きました!

この門松のおかげで、学校が安全・安心な場となるよう、そして子どもたちを見守っていただけるよう、きっと『年神様』が来てくださることと思います。

12月18日(水曜日)

消費者教育のスペシャリストに来ていただきました!《6年生》

現在、スマートフォンやタブレット端末の普及等により、オンラインゲームへの課金など、小学生が契約当事者となる消費者トラブルが数多く発生しています。

また、成人年齢が18歳に引き下げられたこともあり、子どもの発達段階に応じて、より早い時期からの消費者教育の充実、強化が求められています。

そこで12月18日(水曜日)、SMBCコンシューマーファイナンス、および三井住友銀行加古川支店から、消費者教育(金融経済教育)のスペシャリストにご来校いただき、「お金」の大切さや貯め方、その重みについて、6年生にお話していただきました。

まずは、「お金の成り立ち」から。

「自給自足から物々交換、物品貨幣、貝殻との交換を経て、貨幣・紙幣が生まれました。」

「だからお金に関係のある漢字は『貝』がついているんだね。」

そして、今はコロナ禍を経て、キャッスレス時代に。

「便利になった分、お金の管理がとても難しくなっています。」

次は「お金を貯める」お話です。

「やりたいことやほしいもの、その予想される金額を書き出してみましょう。」

あまりに欲しいもの、やりたいことが多すぎて、一気に友だちと盛り上がります。

「では質問!

ほしいものがありますが、お金が足りません。

どうしますか?」

「みんな、よく覚えておいてね。

『欲しいもの』と『必要なもの』はいっしょではありません。」

「では最後。

『貯金の式』を作ってみてください。」

収入-支出=貯金?

「正解は『収入―貯金=支出』です。

先に貯金にお金を回すと、お金は貯まりますよ。

『欲しいもの』と『必要なもの』はいっしょではなかったですよね?」

最後は、質問コーナー。

「詐欺ってありますか?」

「いい質問ですね。

年間に一つの銀行で、何件も詐欺が起こりそうになっていますよ。

ATMコーナーの様子をよく見て、特にご年配の方が来られたら気をつけてみておくようにしています。」

その他、「銀行員のやりがいは?」等の、キャリア的な質問も出ていました。

いよいよ、あと3か月で中学生になる6年生。

他者との繋がりの範囲も一気に広くなります。

現代の「お金」の仕組みと、その重みについて理解し、正しい消費者としての姿勢をもって、立派な成人を迎えてほしいです。

12月17日(火曜日) 「昔遊び」を教えていただきました《1年生》

1年生の生活科の単元に、「冬を楽しもう ~昔から伝わる遊びを楽しもう~」があります。

「昔遊び」 は、日本の伝統文化として昔から愛され、伝承されて来ましたが、文化の多様化に伴ってその遊びが薄れて来ており、伝えられる大人が少なくなっているのも現実です。

そこで、12月17日(火曜日)に、地域の老人会から、44名という多くの皆様がご来校くださり、1年生に「昔遊び」を教えていただきました。

けん玉

ペッタン

コマ回し

おはじき

お手玉

あやとり

用意してくださった遊びを全員体験することができました。

この日に向けて、子どもたちは事前に一生懸命練習していました。

老人会の皆様に温かく見守られる中、その頑張りを発揮し、非常に楽しく学びを進めることができました。

老人会の皆様、大変寒い中をありがとうございました。

12月3日(月曜日) 全校朝会

12月の朝会です。

今日は、給食委員の報告とお知らせからスタート。

ゲストは、本校給食室でお仕事されている栄養士の佐野さんと、調理師の吉田さんです。

まずは、10月26日(木曜日)に給食委員会主催で行った、野口幼稚園園児の皆さんをお招きした交流給食の報告について。

「給食にはいろいろな食材が出るということや、苦手な食べ物にもチャレンジしてみることの大切さを伝えました。」

『いただきます』のあとは、『たべものクイズ』を出して、皆で楽しく食べました。

次に、栄養士さん、調理師さんにインタビューしました。

「いつも何人で調理していますか。」

「10人で、約940人分の給食を作っています。」

「大変だな、と思うのはどんなときですか。」

「たくさんの野菜を切るときです。」

「調理室の中が、夏はすごく暑くて、冬がすごく寒いことです。」

「この仕事をしていて、『うれしいな』と思うのはどんなときですか?」

「『今日の給食おいしかったよ』と、みんなが声をかけてくれるときです。」

「食缶が空になって帰って来るときです。」

校長からも一言。

「昨年の150周年や卒業式が近くなると、このような素敵なメッセージも、給食と一緒に届けてくれましたね。」

「みんなが『あと一口』『もう一口』だけ多く食べると、野口小学校の残食はぐっと減るそうですよ。」

次に、生活指導担当から。

「今日は、整理整頓の効果について、お話します。」

「整理整頓をすると、環境がととのいます。

ととのった環境は、落ち着いた生活につながります。

落ち着いた生活は、「安心・安全」「心の安定」につながります。」

「すると、心のイライラが減るので、いじめがなくなり、学力もアップします。」

「みなさんは『机・いす』『靴箱の靴』『トイレのスリッパ』の『3つの揃える』を心がけていますが、これからは一人一つ持っている、たな、ロッカーも整理整頓していきましょう。」

美化委員会からも。

「掃除の時間の音楽が変わりました。気づいていましたか?」

「『あと3分』で音楽が変わりますよ。

そこまでは時間いっぱい、集中して掃除するようにしましょう。」

教師からも、子どもたちからも、しっかりと生活を振り返り、『さらによくなる方法』を提案していました。

最後に、朝会担当から。

偉人である、ヘレン・ケラー氏の話を。

「ヘレンさんは、何も見えない、聞こえない中、勉強を続けましたよ。

そして、大人になってからはたくさんの国を訪れ、障がいのある方々にたくさんの勇気を与えたそうです。」

今日、12月3日が『国際障がい者デー』ということで、障がいをもつ人たちへの理解が促進されるよう、ヘレン氏のお話を挙げました。

なお、この写真も紹介しました。

3年1組、2組の靴箱の様子です。

美しく整えられた靴箱が朝の光を浴びて、さらに光っています。

そして、朝だけでなく、体育で外に出たときも、上靴が整とんされています。

間もなく、2学期も終わりです。

令和6年をよい形で締めくくれますように。

皆が生活も、そして心も落ち着いて、最後まで過ごせますように・・・。

「多様な性」について学習しています《4年生》 ~その6~

一昨年、全面改訂された文部科学省作成の生徒指導提要では、「性的マイノリティ」に関する課題とその対応について、新たに明記されました。

現在の学習指導要領には、「多様な性」に関わる教育については記載されていませんが、社会の要請により今、必要とされている学びであり、教育課程の編制によって、それに対応することが求められています。

11月19日(火曜日)の授業参観では、「多様な性」3時間目、最後の授業として、

「SOGIEはみんな持っている。

みんなが『自分らしく』過ごすためには、周りの人の理解だけでなく、学校や社会の理解と努力も大切」

という学びを得ることができました。

11月25日(月曜日)には、その3時間目に取り上げさせていただいたAさんのお父様にご来校いただき、Aさんとそのご家族の、小さい頃からのお話をうかがいました。

「Aは中学生、高校生の頃までもやもやしていました。

なんでだと思う?」

「家族に心配かけたくなかったからだと思います。」

「嫌がられると思ったんじゃないかな・・・。」

「実は、24歳まで家族に本当のことが言えなかったのですよ。」

「はじめは本当にびっくりしたし、『今だけやろ』『かっこいい男性に出会っていないだけやろ』と思っていました。

でもAが本気なのがわかり、おじさんもLGBTQについて、すごく勉強しましたよ。」

「みんなはすごいね。

もう10歳で、LGBTQやSOGIEについて学び、理解できているんだから。」

「学んだことをこれから生かしていこうね。

カミングアウトを無理にすすめたりしてはいけないし、アウティングは絶対にしてはいけないことだったね。

それは、参観日のときに勉強したね。

このことは、LGBTQだけでなく、友だちと過ごすどの場面でも一緒だよね。」

「Aは今、とても自分らしく生きていますよ。

今は『からだの性』は男性として生活しています。

女性のパートナーと、子どもと生活しています。

得意の英語を生かして、あらゆる外国籍の皆さんのお世話をするゲストハウスを経営していますよ。」

Aさんから

「『女らしく』『自分らしく』ではなくて『自分らしく生きていこう!』

というメッセージもいただきました。

「もしAさんが小さい頃に、Aさんからカミングアウトされたら、どんなことができましたか。」

「もしAlly(アライ)の活動(性的マイノリティの理解者・支援者)の活動って、どんなことができますか。」

など、たくさんの質問で、時間があっという間に過ぎました。

養護教諭からの保健の授業「からだの性」から始まり、6時間にわたる「多様な性」の学習活動は、これで完結です。

来年度以降も本校では、4年生の保健、道徳、人権という授業において、「多様な性」の学びを取り上げていきます。

最後になりましたが、この学習活動に全面的に協力、ご支援くださったAさん、そしてAさんのお父様であられます、法務省人権擁護委員 松本一成様、貴重な学びをありがとうございました。

11月25日(月曜日) 「職業人と語ろう」《6年生》

11月25日(月曜日)、総合的な学習の時間「ドリームマップをつくろう」の学習活動の一環として、市内の皆様からご足労いただき、ご自身のご職業について紹介いただくワークショップを開催いたしました。

ゲストティーチャーの皆さまのご職業です。

薬剤師

建設業

消防士

脚本・演出・演技指導

介護福祉士

歯科医、歯科衛生士

ディレクター・カメラマン

新聞記者

「言葉のレストラン」運営

幼稚園教諭

「速読教室」運営

図書館司書

「コーチング夢実現」コーチ

看護師

マッスルクリエイター

兵庫県では、「複雑で予測困難な社会に対応できるよう、子ども一人生涯を見据えて、学ぶ意義や目的を見い出し、充実した人生を送るための基盤となる能力の育成を図る」ことを目指し、体系的・系統的なキャリア教育に注力しています。

それに向けて、今回は素晴らしいきっかけを作っていただいた12のブースの皆様、またコーディネートしてくださった「夢のたね」の皆様に心より感謝申しあげます。

11月15日(金曜日)

防災士の方に来ていただきました《4年生》

4年生は現在、「総合的な学習の時間」の学習で、「かがやけ わたしたちの町 ~自然災害~」と題し、自然災害と、それが起こった場合の対応の仕方について調べ学習を行っているところです。

11月15日(金曜日)には、加古川防災士の資格をとられて地域に貢献されている7名の方にゲストティーチャーとして来ていただき、加古川地域に起こりうる防災と、そこからの身の守り方等について学ばせていただきました。

1時間は、災害の種類とその対応のしかたについて、学びました。

もう1時間は、「実際に災害にあったら、避難所に行ったときはどうするの?」について、ワークショップです!

新聞からスリッパを作る方法を教えていただきました。

段ボールトイレも作り方も・・・。

完成!

段ボールベッドは、200キログラムまで耐えられるそうです!

今夏も、南海トラフ地震に関連する地震があったところです。

「自分の身は、自分で守る」

これが防災教育の基本ですが、それを小学生ながら実感することのできる学びを提供していただきました。

防災士の皆様、ありがとうございました。

11月19日(火曜日) 第2回学校運営協議会

11月19日(火曜日)の参観日後には、第2回の学校運営協議会を開催しました。

町内会長を含む地域の方々や各種ボランティアの代表者様、学校支援コーディネーターやPTA執行部代表者様など、多岐にわたるお立場から10名の皆様に、本委員としてご協力いただいております。

今回は「親子道徳・人権参観」として、「特別の教科 道徳」あるいは人権課題にかかる授業を公開しましたが、その感想を中心に意見を頂戴しました。

特に4年生の新しい学習課程「性的マイノリティ」にかかる授業については、新たな人権課題に対応する取組であると、大変高評価をいただきました。

また、10月25日(土曜日)の音楽会についてのご感想も、合わせて頂戴しました。

「学校の応援団」である委員の皆様に、日頃より温かく見守り、温かくお言葉かけいただき、そして温かくご支援いただけること、心より感謝です。

「多様な性」について学習しています《4年生》 ~その5~

一昨年、全面改訂された文部科学省作成の生徒指導提要では、「性的マイノリティ」に関する課題とその対応について、新たに明記されました。

現在の学習指導要領には、「多様な性」に関わる教育については記載されていませんが、社会の要請により今、必要とされている学びであり、教育課程の編制によって、それに対応することが求められています。

そこで本校が、今年度から4年生で「多様な性」にかかる授業を行っていることは、このホームページでお伝えしているところです。

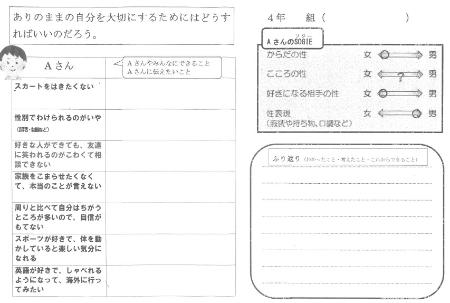

11月19日(火曜日)の授業参観日では、「多様な性」3時間目の授業を行いました。

「今までに、

『個性は自分のものも、人のものも、大切にすること』

『(からだの性の)性別による決めつけはよくないこと』

を勉強してきましたね。」

「今日は、皆さんと同じ年頃のAさんのことで、『ありのままを大切にするにはどうしたらよいか』について考えていきます。

AさんのSOGIEは、

『からだの性』が女

『こころの性』は迷っていて・・・

『好きになる性』は男

表現する性は男

だそうです。」

皆が持っている「SOGIE」や、その広がりの「グラデーション」についても、復習します。

「実は今、Aさんはもやもやしているんです。

それは、スカートを履きたくないからだそうです。」

「ズボンを履いたらいいと思います。」

「好きな服装をすればいいと思います。」

「他にも、もやもやの原因があるそうです。

どのように声をかけるか、考えてみましょう。」

ワークシートに書いて、それをどんどん発表していきます。

「たくさん出たね。

『信頼できる人に相談するといい』と出ましたが、もし皆さんが相談されたらどうしますか?」

「他の人に言いません。」

「すごく大切なことに気づいてくれたね。

他の人に言うことを『アウティング』と言います。

絶対してはいけないことだね。」

「Aさんだけが努力し続けたら、もやもやはなくなるのかな?」

「周りの人も努力したらいい。」

「それでいける?制服とかはどう?」

「学校や社会も大切ですよね。」

今日の学びを、一人ひとり書き留めました。

「実はAさんは、今は大人になられています。

Aさん自身、努力を続けられて、大好きだった英語を生かした仕事をされていますよ。」

担任がAさんから託った手紙には、こう書かれていました。

「私のようにもやもやしている人の味方になってあげてください。

相談することができて、変にみられることのない社会、受け入れられる社会だと、とても生きやすくなります。」

11月25日(月曜日)には、Aさんのお父様にご来校いただき、Aさんの生きづらかった頃、それを乗り超えた出来事などを、お話していただきます。

11月14日(木曜日) 避難訓練を行いました

11月14日(木曜日)、校内に不審者が侵入してきた場合を想定し、それに対応する避難訓練を実施しました。

今回は加古川警察署に連絡をした場合を想定し、実際に警察署員の方に来ていただいて訓練を行いました。

訓練終了後は、GoogleMeetにて警察署員の方から、

- 子どもたち向けに「身の守り方」について

- 教師に向けて、「不審者侵入時の安全確保の方法」について

ご講話いただきました。

コロナ渦が長く続き、このような安全面の確保に向けた訓練については、なかなか停滞していたのが実情です。

しかし今回は、警察署員の方にも来ていただき、本番を想定した訓練を、危機感をもって行うことができました。

2名の警察署の方々、業務の調整をして本校に来校いただき、誠にありがとうございました。

「多様な性」について学習しています《4年生》 ~その4~

一昨年、全面改訂された文部科学省作成の生徒指導提要では、「性的マイノリティ」に関する課題とその対応について、新たに明記されました。

現在の学習指導要領には、「多様な性」に関わる教育については記載されていませんが、社会の要請により今、必要とされている学びであり、教育課程の編制によって、それに対応することが求められています。

そこで本校が、今年度から4年生で「多様な性」にかかる授業を行っていることは、このホームページでお伝えしているところです。

11月14日(火曜日)は、初めて「SOGIE」という言葉と、その意味について知る授業でした。

SOGIEとは、その人の「性的指向」と「性自認」「性表現」を組み合わせた言葉で、人間の性の在り方が多様なことを表しています。

「よく言われる『男らしさ』『女らしさ』てどんなんがある?」

「でも実は、性のあり方は人それぞれなんですよ。

その人それぞれの状態を『SOGIE』と言い、みんながもっています。その『SOGIE』の広がりを、『グラデーション』と言います。」

「その性の在り方について、『からだの性』『心の性』『好きになる性』『表現する性』で考えてみましょう。」

「じゃあ、先生で考えてみるね。

この前、保健の先生と勉強した『からだの性』は男です。

『こころの性』は・・・。」

4つのグラデーションを埋めていきます。

「じゃあ、自分自身はどうかな。

グラデーションだから、『男か女かのどちらかに決める』ということではないですよ。

また、人に見せる必要もありません。」

「きっと、一人ひとり違うと思いますよ。

『SOGIE』も大切な個性ですよね。」

ここで、絵本の読み聞かせを聞きました。

題名は「くまのトーマスはおんなのこ」です。

元気のないトーマスを、エロールが心配しています。

「はなしたら、きみとはもうともだちじゃなくなってしまうかもしれない・・・。」

トーマスは息を大きく吸って言いました。

「じぶんはおとこのこじゃなくて、おんなのこのくまだって。

わたしは、じぶんらしくいたいの。

なまえも、トーマスじゃなくて、ティリーがいいっておもってた。」

「ぼくはきにしないよ。

きみがおんなのこでも、おとこのこでも。

だいじなのは、きみがぼくのともだちってことさ」

ここで、ティリーは胸の蝶ネクタイをとって、リボンにしています・・・。

「それからもエロールとティリーは、まいにちいっしょにあそぶともだち。」

最後に、今日の学びをしっかり書き留めました。

次の授業「多様な性」の3回目は、実際に小学生の頃に自分自身の『SOGIE』について葛藤し、乗り越えられた方、それを支えられた方の体験談から学ぶ授業を、参観授業として行います。

出典:ポット出版プラス「くまのトーマスはおんなのこ」

(作:ジェシカ・ウォルトン 訳:川村安紗子

絵:ドゥーガル・マクファーソン)

11月12日(火曜日) 児童集会

11月の児童集会です。

児童集会は、子どもたちが自分で考えて発信し、主に運営委員が進行する、児童主体の会です。

今回は、「読書の秋」ということで、図書委員会が登場です。

「今年、新しく図書室に入った本は何冊あるでしょう?」

「正解はなんと!400冊です。」

など、楽しいクイズが次々と出題されました。

常に利用している図書室ですが、意外と知らないことがたくさんありました。

「読書月間は11月22日(金曜日)までです。

たくさん本を読んでくださいね!

今年から、目標の本の数を達成した人全員に、しおりをプレゼントします!」

どうやら、楽しい企画をしてくれているようです。

最後は、いつも司会進行してくれている運営委員から、生活の振り返りを。

「名札はついていますか。」

「ポケットに手を入れて歩くことは控えましょうね。」

運営委員が、自主的に呼びかけを行ってくれるので、大変助かります。

「読書の秋、スポーツの秋に最適な季節です。

ぜひ、楽しみましょう!」

この最高の季節、安全に気をつけつつ、ぜひ学校生活を楽しんでほしいです!

11月11日(月曜日) 盲導犬体験学習

盲導犬についてのPR犬、そして盲導犬ユーザーをお迎えし、その盲導犬の仕事ぶりについて学ぶ授業を、3年生が体験学習を行いました。

本校3年生151名は、総合的な学習の時間に「目を向けよう ~ともに生きる町~」と題し、「白杖・アイマスク体験」を通して学習を進め、皆が暮らしやすい共生社会について考えを深めて来ました。

そして本時は、PR犬による訓練のデモンストレーションの見学、さらには盲導犬ユーザーの体験談をうかがい、そこから、補助犬の社会における貢献度を学ばせていただきました。

これからの共生社会を生きていく自分たちが、その社会でできることを考えるきっかけになったことと思います。

「誘導訓練をちゃんと受けているから、とてもかしこいね。」

『Go』『Stop』とか、指示は全部英語なんだね。」

盲導犬ユーザーとPR犬の歩行の様子を見て、補助犬の素晴らしさを感じていました。

なお、この取組については、社会福祉法人兵庫盲導犬協会のご協力のもと、学校と地域が協働した福祉教育推進のために、社会福祉法人加古川市社会福祉協議会が推進する「地域が育む福祉教育推進パワーアップ事業」の助成によって実施しております。

「多様な性」について学習しています《4年生》 ~その3~

一昨年、全面改訂された文部科学省作成の生徒指導提要では、「性的マイノリティ」に関する課題とその対応について、新たに明記されました。

現在の学習指導要領には、「多様な性」に関わる教育については記載されていませんが、社会の要請により今、必要とされている学びであり、教育課程の編制によって、それに対応することが求められています。

そこで本校では、今年度から4年生で「多様な性」にかかる授業を行うことに位置づけました。

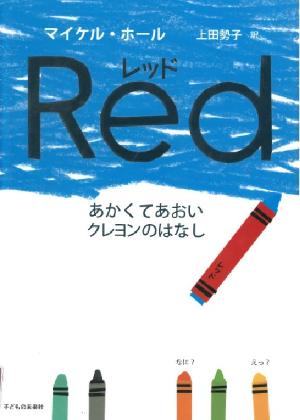

11月11日(月曜日)は、「ありのままで輝くために、誰もが本当の自分の色を探している」という絵本「RED」の読み聞かせからの、続きの授業です。

「まずは隣の人と、似ているところとちがうところ、探してみよう。」

「では、次のことについて『あってもよいちがい』と『あるとよくないちがい』に分けてもらえますか。

その理由も書いてね。理由が大切ですね。」

- 女の子はスカートをはき、男の子はズボンをはく

- 日本では食事のときに箸を使うが、インドでは手を使って食べる

- Aさんは人参が苦手で食べないが、Bさんは何でも食べる

- 係を決めるときに、体育係は男の子、音楽係は女の子とする

- Aさんは電車やバスでどこへでも行けるが、車椅子を使うBさんは電車やバスを使うことができない。

- 将来なりたい職業が「消防士は男の子」「保育士は女の子」と決まっている。

みんなで「あってもよいちがい」「あってはいけないちがい」に分けていきます。

「箸を使うか手を使うかは、その国の文化であって、別にあってもよい違いだと思います。」

「スカートをはくかズボンをはくかは、その人の個性であって、決まりはないと思うから、決めつけはよくないから、あってはならないちがいだと思います。」

「車いすだから利用するものが限られて好きなところに行けないのは、不公平だと思うから、あってはならないちがいだと思います。」

「あってはならないちがい」がどんどん見えて来ました。

「ではどうすれば『あるとよくないちがい』がなくなるでしょう。」

「お互いの個性を認めて、大切にします。」

「『男の子だから』『女の子だから』を使いません。」

どんどん、皆の意見で板書が埋まっていきます。

最後の振り返りでも、「人を性別で判断しない」「決めつけをしないようにしたい」と、自分ごととして捉えた意見がたくさん書かれていました。

今回、クローズアップされた「性別」について。

次の時間は、現在の性別の捉え方、考え方について学んでいきます。

「多様な性」について学習しています《4年生》 ~その2~

一昨年、全面改訂された文部科学省作成の生徒指導提要では、「性的マイノリティ」に関する課題とその対応について、新たに明記されました。

現在の学習指導要領には、「多様な性」に関わる教育については記載されていませんが、社会の要請により今、必要とされている学びであり、教育課程の編制によって、それに対応することが求められています。

そこで本校では、今年度から4年生で「多様な性」にかかる授業を行うことに位置づけました。

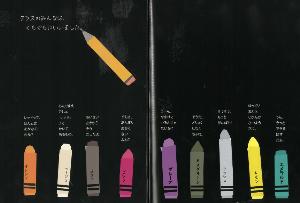

11月8日(金曜日)は、担任が各教室で絵本「RED」の読み聞かせを行いました。

レッドは赤いクレヨンです。

でも赤くぬるのが得意ではありません。

家族やクラスのみんなは、口々に言います。

「もっとれんしゅうすればうまくなるのに・・・。」

「ほかのいろのともだちとならうまくいくわ・・・。」

「うーん、なまけているんじゃないか?」

「そうだ、どりょくしなくちゃね。」

でもいくら待っても変わりません。

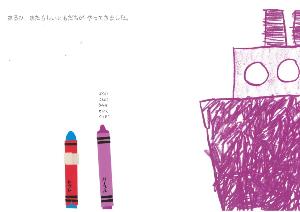

ある日、新しい友だちがやってきました。

「ぼくのふねにうみをかいてくれる?」

レッドがやってみると・・・・・・

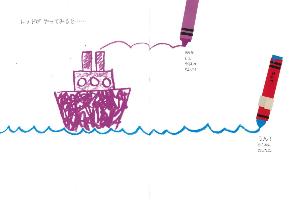

「あかじゃない あおなんだ!」

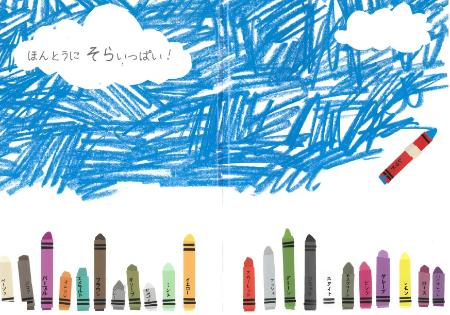

ほんとうに空いっぱい!

ありのままで輝くために、誰もが本当の自分の色を探しています。

きめつけや偏見にとらわれず、他者の「個性」を認められる心の大切さについて知り、この後に続く「多様な性」の授業につなげていきます。

出典:子どもの未来社「RED あかくてあおいクレヨンの話」

(絵・文:マイケル・ホール 訳:上田勢子)

11月7日(木曜日)8日(金曜日) 修学旅行に行って来ました!《6年》

11月7日(木曜日)から2日間、6年生が奈良・京都方面に修学旅行に行って来ました。

今年のスローガンは、「友情を深め 学び合う Let’s Go!」です。

1日目は奈良。

法隆寺

奈良公園

東大寺大仏殿

旅館では一斉に夕食を。

みんなで会話を楽しみながらの食事も、コロナ対応から解放され、久しぶりです。

2日目は京都。

早朝の清水寺

「鴬張りの廊下の仕組み」を確認した二条城

金閣寺

京都太秦映画村の班活動も、とても楽しそうでした!

修学旅行は今までの4年間、出発するまでも、そして出発してからも、常にコロナウイルスに振り回されて来ました。

やっと、今年はその対応も緩やかになって、どきどきすることなく2日間を満喫し、元気に帰校することができました!

修学旅行の素晴らしさは、人が集まってこそ、共有してこそ達成できる「生きた学び」を実現させられることです。

卒業に向け、今回、肌で感じた「人の温かさ」、そして学校でしか得られない「仲間」を大切に、さらに校内で最高学年らしさを発揮してくれることと思います。

6年生の皆さん、この思い出作りを応援してくださったお家の方々に感謝しようね!

今回の修学旅行がより楽しいものになるようにと、節目節目で準備を進めてくれた実行委員の皆さんにも感謝!

10月5日(火曜日) 「かむかむメニュー」《2年》

11月5日(火曜日)、2年生が道徳「かむかむメニュー」を学習しました。

授業者は、「食育の先生」本校の栄養教諭です。

「普段、ごはん食べているときは何回くらい噛んでる?」

「5回!」

「10回!」

「40回!」

ほんとかなあ・・・。

「なんで、あんまりかまないんだろうね。」

「お腹が空いていて、急いじゃうから。」

「後でやりたいことがあるから。」

「好きなものが出ると、うれしいから。」

「かむとよいことがいっぱいありますよ。」

「お腹の調子がよくなるし、唾液が出て虫歯を防ぐことができます。顎も強くなりますよ。」

「30回噛むとよい、と言われていますよ。」

「えーーーーー!?」

「これからどうしたらよいかな。書いておこうね。」

「実は『かむかむメニュー』は、給食にもたくさんありますよ。

献立表に☆印がついています。

お家の人と探してみてね!」

このように、食育の観点は、「節度・節制(健康や安全に気をつけ、規則正しい生活をしようという態度を育てる)」として、「特別の教科 道徳」にも取り上げられています。

みんな、30回噛んで、丈夫な体を作ろうね!

11月5日(火曜日) 全校朝会

11月の朝会です。

やっと秋らしい、涼やかな風が吹く気候となりました。

久しぶりに、体育館に集まっての朝会です。

今回は、「のぐちヒーローズ」の紹介です。

1年3組の整とん係さんは朝の会の後、自分たちの靴箱を整とんしています。

しかしそれだけでなく・・・1年生が日頃使う1階のトイレのスリッパも、自主的に毎日、整とんしてくれていました。

まさしく『のぐちヒーローズ』!自然と拍手が起こりました。

次は、校長の絵本の読み聞かせです。

絵本の題名は『ぼくのスカート』。

フレッドは、おそらく「からだの性」は男の子。

そして、スカートをはいたフレッドの姿を見たお父さん、お母さんは、とても楽しそうにフレッドを見ていましたね。

でも、外に出ると、「みんな同じ」が当たり前で、人と少し違うことで、悪く言われたり、ややもするといじめに会ったりします。

人は違うことが当たり前で、その違いを「個性」と言います。

そして、その「個性」を大切にしようという考え方を「人権」と言います。

今、図書室では、図書ボランティアさんが、たくさんの「人権」の本をおすすめコーナーに置いてくださっています。

ぜひ手に取ってみてください。

最後は、朝会担当から。

『継続は力なり』という言葉の紹介がありました。

「サッカーを始めたとき、リフティングがなかなかできなくて何回もやめそうになりましたが、頑張って練習し、今では『得意なこと』と胸を張れますよ。」

『努力より夢中』

続けるコツは「夢中になれるものを見つけること」と言います。

スポーツの秋、芸術の秋・・・。

子どもたちにも「夢中になれるもの」を見つけてほしいです。

出典:小学館「ぼくのスカート」

(文・絵:ピーター・ブラウン 訳・監修:日高庸晴)

「多様な性」について学習しています《4年生》 ~その1~

一昨年、全面改訂された文部科学省作成の生徒指導提要では、「性的マイノリティ」に関する課題とその対応について、新たに明記されました。

現在の学習指導要領には、「多様な性」に関わる教育については記載されていませんが、社会の要請により今、必要とされている学びであり、教育課程の編制によって、それに対応することが求められています。

そこで本校では、今年度から4年生で「多様な性」にかかる授業を行うことに位置づけました。

まず11月1日(金曜日)は、養護教諭が「からだの性(身体的性)」について、授業を行いました。

「体つきが男女で変わって来ます。それは、いつ頃でしょうか。」

「実は、体だけでなく、心も変化します。

『思春期』と言って、今までは気にならなかった言葉にイライラしたり、人に意地悪したくなったりしてしまいます。

このように、新しい感情が増え、不安や怒りの気持ちも大きくなります。」

「では、体はどのように変化するのでしょうか。

女子は、大人に近づくにつれて、丸みを帯びた体つきになります。

男子は、がっしりとした体つきになります。

でもその時期については、個人差がありますよ。」

『月経』『精通』の話も聞きました。

「このような体のちがいを『からだの性(身体的性)と言います。』

「今日お話したことは、個人差はありますが、大人に近づくための大切な変化です。

もし心配なことがあれば、お家の人や担任の先生など、信頼できる大人に相談してくださいね。

もちろん、保健室でもいいですよ。」

4年生はこの続きとして、これから『SOGIE(心の性、好きになる性、表現する性)』 について学んでいきます。

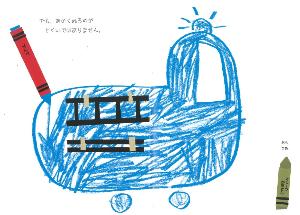

10月29日(火曜日)30日(水曜日) 「消ちゃん先生」開催《3年》

加古川消防署では、消防署職員が小学校に出向いて、早くから防火に関する意識を高めさせるための取組「消ちゃん先生」を実施しています。

3年生が社会科の学習カリキュラム「火事からまちを守る」の学びを深めるため、来校くださった消防署の方に、防火の仕組み等を教えていただきました。

まずは防署や防火に関することについて、パワーポイントでうかがってから、119番通報のシュミレーションを。

「速やかに。でも焦らず、正確に。」が大切です。

校内の防火設備についても、校舎内を回って教えていただきました。

消火栓や・・・

職員室にある火災警報器の説明を聞きました。

最後は、消防車の内部のしくみを見せていただいた後、事前にお伝えしていた質問に答えていただきました。

「なんで消防車は赤なのですか。」

「やはり目立つようにですよ。」

「消防車には水がどれくらい入っていますか。」

「800リットルくらいです。

でもそれでは足りない場合が多いので、街中のマンホールの水を使うことが多いです。」

このように、教室での座学だけでなく、実体験による学習活動についても教職員ができる限り設定し、学びをより充実させていこうと日々取り組んでいます。

目指せ!体力アップ!《1年生編》

本校は毎年、体操クラブから外部講師をお招きし、体育の授業ではなかなか高められない本格的なスキルについて学ぶ機会を設けています。

第4回は10月29日(火曜日)。

1年生が、「跳び箱を使っての運動遊び」の「開脚跳び」マスターを目指し、ご指導いただきました。

跳び箱を飛び越えるイメージをつかんで・・・。

開脚時に手で支持するイメージも・・・。

このように、段階を追ってスモールステップで教えていただけるので、できる子どもたちもどんどん増えていきます。

10月24日(木曜日) 校内音楽会

10月26日(土曜日) 音楽会

10月24日(木曜日)の校内音楽会に続き、

26日(土曜日)に保護者様、学校運営協議会委員や学校支援ボランティアの皆様をお招きして、音楽会を開催しました。

「野口小学校の今年のスローガンは、『のぐちっ子 151年目 一歩踏み出し 道拓く』です。

皆で心を合わせて素敵な音楽を奏でることで、また一歩前へと踏み出して行きます!」

運営委員の挨拶からスタート!

金管バンド

「君の瞳に恋してる」「千本桜」

初のお披露目であった「野口まつり」出演時以上の、素晴らしい演奏でした。

3年生

斉唱「チャレンジ!」

リコーダー奏「たのしいリコーダー」

合奏「キリマンジャロ」

3年生で初めて手にしたリコーダーの演奏、本当に楽しい曲を披露しました!

1年生

斉唱「青い空にえをかこう」

合奏「小さなせかい」

小学校初めての音楽会…立派な演奏態度でしたよ!

5年生。

合唱「Can do ~君が輝くとき~」

合奏「風になりたい」

図工で製作した絞り染めTシャツを着て。

観客の皆様を巻き込んでの、大演奏でした!

2年生

斉唱「おはようのエール」

鍵盤奏「小さな祭り」

合奏「おまつりワッショイ」

小学校で本格的に手にした鍵盤ハーモニカ。

1年半で、ずいぶん上達しました。

4年生

合唱「島人ぬ宝」

合奏「夏祭り」

夏祭りらしく、たくさんのリズム楽器が登場!

6年生

合唱「花は咲く」

合唱「Climb Ev’ry Mountain」

合奏「パイレーツオブカリビアン」

全て英語の歌詞の曲に挑戦!

最高学年らしい、素晴らしい歌声。そして力強く壮大な演奏。

観衆を唸らしていました。

リコーダー2部合奏による野口小学校校歌

♪presented by 本校運営委員♪

リコーダーが、音の強弱や、音色の優しさ・美しさを工夫できる、数少ない楽器であること、そのリコーダーや鍵盤ハーモニカが曲の土台を作ってくれたからこそ、ひとりでは決して作り得ない、素晴らしい音楽を奏でることができていることを、校長が運営委員とともに紹介させてもらいました。

学校生活に変化と秩序をもたらす学校行事は、絶対に必要です。

どんな行事も、まずは子どもたちと教職員で知恵を出し合い、それを形にしていく児童主体の行事を作り上げていきます。

10月17日(木曜日) 愛校デー

昨年、本校150周年記念事業として実施した「愛校デー」。

そして10月17日(木曜日)、2回目となる愛校デーを行いました。

10月10日の児童集会でも、美化委員会が巨大ポスターで「愛校デー」を告知してくれています。

保護者の皆様も、有志でたくさん来てくださいました。

1年生は運動場の草抜きを。

2年生は体育館周辺の草抜きを。

3年生は校舎内を。廊下の汚れまでとります。

4年生は日頃、手の回らない特別棟の裏を。

そしていつも掃除しているトイレも、より美しく。手慣れたものです!

5年生は校舎周辺と、校門の外周りまで。

6年生は間もなく開催される音楽会に向けて、体育館を美しく。

保護者の方もしっかり窓を磨いてくださっていました。

30分、子どもたちとボランティアの保護者様約40名でしっかり取り組み、見違えるほど校内が美しくなりました!

そして、子どもたちは保護者の皆様の姿から、勤労の大切さや奉仕の精神、感謝の心の大切さを学ぶ、よい機会をいただくことができました。

「オータムフェスティバル」に出演して来ました!

例年、「野口まつり」として8月の第1土曜日に開催されていましたが、ここ数年続く酷暑への対応として、昨年度から10月に時期をずらし、「オータムフェスティバル」と名称も変え、引き続き行われています。

そして10月6日、本校の金管バンドがこのオータムフェスティバルで演奏を披露しました。

4月からの練習の成果をやっと発揮する場をいただくことができました。

今年度初めての演奏のお披露目ですので、特に初の公の場となる4年生は、

「ドキドキするわー。」

「音出なかったらどうしよう。」

とリハーサルから大変緊張していましたが、本番はたくさんの観衆のもと、堂々とした態度で演奏し、ダンス隊もリズムに乗って楽しくステップを踏むことができました。

金管バンドの皆さん、次は3週間後の音楽会です!

さらなる高みを目指して、練習に励んでね!

素晴らしい秋晴れの青空も、金管バンドの演奏を後押ししてくれていました!

10月2日(水曜日) 全校朝会

10月の朝会です。

今日は、昨年度からお世話になっている、「ミシンボランティア」さんにお越しいただき、6年生にインタビューしてもらいました。

来てくださったのは、朝の登校も見守ってくださっている川副直子さん、高松登代子さん、藤田明子さんの3名です。

「なぜミシンボランティアを引き受けてくださったのですか。」

「登校のときの立ち番を20年近く続けています。

他にも学校に何かお手伝いできないかな?と思っていたところに、去年、校長先生から『ミシンボランティアをしてくれませんか?』とお話があったので引き受けました。」

「ミシンボランティアをされていて、やりがいを感じられたことがあれば教えてください」

「成功したときの笑顔を見るのがとても楽しみです。

失敗しても、こちらが声かけしてやり直し、うまくいったときの様子を見ると嬉しいです。」

「先生の話をよく聞いて、一生懸命作っている様子を見ると、手伝いがいがあります。」

「この度は、私たちにミシンの使い方などをわかりやすく教えていただいたり、ナップサックの作り方をアドバイスしてくださったりしていただき、本当にありがとうございました。」

「ミシンボランティアの皆さんのお陰で、みんなそれぞれの個性ある、お気に入りのナップサックを作ることができました。

そして、私たちの完成したナップザックがこちらです!」

「ミシンボランティアさんのお陰で、このような、素晴らしいナップザックを作ることができました。

河副さん、藤田さん、高松さん、本当にありがとうございました。」

最後に今月の朝会担当から、『食食の秋』にちなんだ話を。

「今日、10月2日は『豆腐の日』だそうです。

豆腐といえば、体をつくるタンパク質、おなかの掃除をする食物繊維、骨を丈夫にするカルシウムなど、栄養がいっぱいつまっています。

やっと涼しくなってきました。

季節の変わり目で風邪をひきやすくなりますが、いろんな食べ物をバランスよくとって、健康な体をつくっていきましょう!」

最後は、ミシンボランティアさんと記念撮影!

6年生が終了し、今は5年生がエプロンづくりでお世話になっています。

引き続き、よろしくお願いいたします!

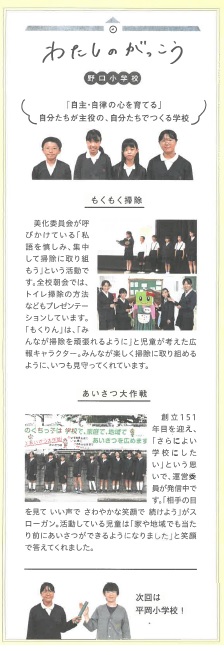

「広報かこがわ」10月号に、本校の児童会活動が掲載されました!

7月19日(金曜日)、市役所の「広報かこがわ」担当者様が、本校に取材に来られ、この4月から特に盛んに活動している運営委員と美化委員が取材対応してくれたことは、このホームページでお伝えしたところです。

そしてこの度、以下のように10月号の「わたしのがっこう」コーナーに掲載されました。

運営委員・美化委員だけでなく、本校は児童が委員会活動等で、常に主体的に活動、発信しています。

今後も、子どもたちの主体的な活動を、どんどん応援、後押ししていきます!

「インターネットトラブル防止講座」で学びました

9月30日(月曜日)に、『インターネットトラブル防止講座』を開催しました。

市生活安全課のご支援により、NIT情報技術推進ネットワーク株式会社、嶋田亜紀先生に体育館にてご講話いただきました。

1時間目の1~3年生、2時間目の4~6年生と、内容も発達段階に合わせて変えてくださいました。

「ゲームする人は?」

「はーい!」

「でも、ゲームには年齢制限があるのですよ。知っていましたか。」

「え!?」

「嘘をついて登録したら大変なことになります。そうなったとき、責任をとるのはお家の人です。」

「また、課金を勝手にしてはいけないということはわかっているとは思いますが、クリックをまちがい、130万円課金してしまった4歳の子どももいるのですよ。」

「えー!」

「カメラアプリの使い方にも気をつけてください。

許可なく、撮った友だちの姿をネットにあげません。服を着ていない人は、以ての外です。」

「Chromebookにも慣れて来ましたが、使い方には十分気をつけて。皆さん個人のものではありません。

無理やりゲームをダウンロードしたり、YouTubeに繋げたりして、万一ウイルスに感染すると、とんでもない額を弁償しなければならなくなります。」

高学年には、チャットGPTの話もしてくださいました。

「読書感想文の丸写しのことがニュースで話題になっていましたが、これはカンニングですから。

そして何よりも、小学生がチャットGPTを使うことは禁止されています。」

「皆さんにとって大切なことは・・・。

- 体の負担を考えて、1時間使ったら5分~10分・・・、というように休憩をとりましょう。

- 『おかしいな』と思ったとき、『いやなことされている』と感じたときに、家の人に相談できる良い関係を作っておきましょう。

- 学校の勉強をがんばりましょう。それが、『ネットの嘘を見抜く力』につながります。」

低学年の部、高学年の部ともに、丁寧にお礼を言いました。

インターネットを始めとするネットワーク技術や、スマートフォン等のデバイス技術を駆使して、皆がよりよく生きていく「超スマート社会」に対応できる力を、子どものうちから正しく身に着けることが求められています。

しかし、このように便利なものは、正しい使い方をしないと、一気に自分を、そして周りの人を傷つける怖いものになってしまいます。

本講座が、その「正しく、適切な使い方」を知る貴重な機会となるよう、学校でも引き続き働きかけていきたく思います。

この記事に関するお問い合わせ先

郵便番号:675-0012

住所:兵庫県加古川市野口町野口493

電話番号:079-424-1890

更新日:2025年03月24日